Expert médical de l'article

Nouvelles publications

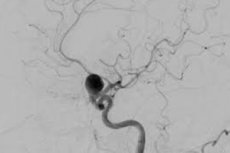

Rupture d'anévrisme cérébral

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Un anévrisme est une dilatation de la paroi d'une artère ou d'une veine due à son amincissement et à sa perte d'élasticité. Dans la plupart des cas, cette pathologie est congénitale. Le plus souvent, un anévrisme est diagnostiqué dans les vaisseaux cérébraux, ce qui rend la maladie potentiellement dangereuse. La partie dilatée du vaisseau ne fonctionne pas aussi bien que la partie intacte; la rupture d'un anévrisme cérébral est donc une situation assez fréquente. Le plus désagréable est que le patient peut ne même pas soupçonner le diagnostic en raison de l'absence de symptômes spécifiques, ce qui augmente considérablement le risque de décès dû à un retard de diagnostic.

Épidémiologie

Nous avons découvert que la formation et la rupture d'un anévrisme sont toutes deux liées à l'hypertension artérielle. Cela signifie que le groupe à risque inclut les patients hypertendus et les buveurs. Selon les statistiques, la probabilité de formation et de rupture d'un anévrisme est plus élevée chez les personnes ayant de mauvaises habitudes: fumeurs et toxicomanes, en particulier les cocaïnomanes.

La rupture d'anévrisme cérébral est une pathologie liée à l'âge. Elle n'est pas détectée pendant l'enfance, car l'hypertension artérielle infantile est rare. De plus, le cholestérol présent sur les parois des vaisseaux sanguins, les rendant moins élastiques, ne se fixe qu'avec le temps. Un enfant peut y être prédisposé, mais la protubérance elle-même est très susceptible d'apparaître beaucoup plus tard, lorsqu'il grandit et accumule les maladies.

La tendance à la formation et à la rupture d'anévrismes cérébraux est légèrement plus élevée chez les femmes. La maladie est le plus souvent diagnostiquée entre 30 et 60 ans, bien qu'il existe des exceptions.

Il faut dire que de nombreuses personnes vivent avec un anévrisme pendant de nombreuses années et meurent de vieillesse. Pourtant, elles sont constamment exposées à un risque. La rupture artérielle au niveau de la protrusion ne survient que dans 0,01 % des cas. Elle est due à une augmentation de pression. Malheureusement, dans 70 % des cas, la rupture entraîne le décès du patient.

Causes d'une rupture d'anévrisme cérébral.

Pour comprendre les causes d'une rupture d'anévrisme cérébral, il est nécessaire d'étudier la pathogénèse de la maladie elle-même, qui peut débuter avant la naissance du bébé ou être à l'origine de blessures et de maladies. Le dysfonctionnement des vaisseaux sanguins est le plus souvent dû à des troubles métaboliques et génétiques, qui entraînent des anomalies dans la formation de la paroi vasculaire.

Les anévrismes « congénitaux », qui peuvent se manifester dès l'âge adulte, se caractérisent par l'absence d'une structure tricouche typique. Leur paroi est uniquement constituée de tissu conjonctif. L'absence de couche musculaire et élastique la rend moins résistante à divers types de contraintes. C'est la raison de la formation d'un anévrisme cérébral. La paroi du vaisseau sanguin ne peut pas supporter la pression du sang et se plie à son point le plus faible (le plus souvent aux endroits où les vaisseaux se plient, se bifurquent ou où de grosses branches en partent). [ 1 ]

Un anévrisme peut être détecté dans les syndromes de dysfonctionnement du tissu conjonctif et les troubles héréditaires de la production de collagène. Les pathologies congénitales sont généralement associées à d'autres pathologies intra-utérines (PBP, hypoplasie de l'artère rénale, malformations cardiaques, etc.).

Moins souvent, les vaisseaux sanguins changent leurs propriétés sous l'influence de causes externes (traumatisme, blessures par balle à la tête, radiation, lésions cérébrales infectieuses) ou internes (athérosclérose vasculaire, dystrophie protéique des parois artérielles, formation de tumeurs). [ 2 ]

Un anévrisme se forme soit à la suite d'une mauvaise formation des parois vasculaires, soit à la suite d'une activité humaine. Dans les deux cas, il y a une altération de la fonction de la membrane vasculaire, l'empêchant de résister à l'impact constant ou périodique du sang. On parle alors de pression artérielle sur un vaisseau affaibli.

Nous avons examiné les facteurs de risque pouvant ou non conduire à la formation d'un anévrisme intracrânien. Tout dépend de la présence de pathologies ou de situations de vie affectant la tension artérielle. [ 3 ] Une rupture d'anévrisme cérébral résulte principalement d'une hypertension artérielle. La paroi amincie et étirée du vaisseau, le plus souvent constituée de tissu conjonctif inélastique, ne peut tout simplement pas supporter la pression sanguine. [ 4 ]

Symptômes d'une rupture d'anévrisme cérébral.

Nous avons déjà mentionné qu'un anévrisme cérébral peut rester latent pendant longtemps. Dans certains cas, les patients ne présentent aucun symptôme suspect et se sentent en parfaite santé. D'autres peuvent se plaindre de douleurs au front et aux orbites, ainsi que de légers étourdissements, notamment lors d'un changement brusque de position. Tout dépend de la localisation, du type d'anévrisme (nombre de cavités) et de sa taille.

Les anévrismes multichambres de grande taille sont plus susceptibles de se rompre. Les symptômes qui apparaissent dans ce cas (tableau clinique) dépendent directement de la localisation de la protrusion et de la forme de l'hémorragie, c'est-à-dire de la zone cérébrale où le sang pénètre.

La rupture d'un anévrisme cérébral entraîne une hémorragie intracérébrale, intraventriculaire ou sous-arachnoïdienne. Dans le premier cas, le taux de mortalité est de 40 %. Mais le plus souvent, le sang pénètre dans l'espace situé entre l'os crânien et le cerveau (espace sous-arachnoïdien). Ce type d'hémorragie est considéré comme le plus grave, car il peut entraîner le décès du patient (avec une forte probabilité) et de graves complications liées à une altération de la circulation sanguine cérébrale.

Dans 75 % des cas, le tableau clinique d'une rupture d'anévrisme cérébral ressemble aux symptômes d'une hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique. Les premiers signes d'une telle hémorragie sont:

- douleur soudaine, intense et éclatante dans la tête sous forme de secousse.

- nausées et vomissements,

- augmentation de la température corporelle (hyperthermie),

- photophobie,

- pupilles dilatées,

- altération de la sensibilité d'une partie du visage ou des membres,

- sensibilité accrue au bruit,

- un état de conscience étourdi (de la stupeur modérée au coma atonique), qui peut avoir une durée variable.

De nombreux patients deviennent agités et nerveux, parlent beaucoup et s'agitent. Ils présentent une faiblesse des muscles occipitaux, un signe de Kernig (flexion des jambes au niveau des articulations du genou et de la hanche lors d'une pression sur le pubis), signe d'une irritation des méninges lors d'un saignement, et d'autres manifestations caractéristiques de la méningite.

Le tableau clinique d’un anévrisme cérébral rompu peut différer selon la localisation de la protrusion pathologique:

- sur l'artère carotide: la douleur est localisée au niveau du front et des orbites, des troubles visuels, une parésie du nerf oculomoteur, une altération de la sensibilité au niveau des yeux et de la mâchoire supérieure sont possibles;

- pas de l'artère cérébrale antérieure: sautes d'humeur, troubles psychotiques, détérioration de la mémoire et des capacités mentales en général, possible parésie des membres, développement d'un diabète insipide, troubles du métabolisme eau-sel affectant le travail du cœur;

- sur l'artère cérébrale moyenne: développement d'une aphasie motrice ou sensorielle (selon l'hémisphère du cerveau, une personne comprend la parole mais ne peut pas s'exprimer, ou vice versa), convulsions, déficience visuelle, souvent parésie des mains;

- sur l'artère principale: parésie du nerf oculomoteur, déficience visuelle, pouvant aller jusqu'à la perte de la capacité de voir avec des yeux sains (cécité corticale), parésie possible des bras et des jambes, dans les cas graves, insuffisance respiratoire, altération de la conscience, coma;

- sur l'artère vertébrale: perturbation de l'innervation de l'appareil vocal (dysarthrie), à la suite de laquelle la parole devient floue, enrouement, diminution de la sensibilité de divers types, dans les cas graves, symptômes similaires à un anévrisme de l'artère basilaire.

Dans un quart des cas de rupture d'anévrisme cérébral, les médecins diagnostiquent une évolution atypique de la maladie, dont les symptômes ressemblent à ceux d'autres pathologies: crise hypertensive, migraine, troubles psychotiques, inflammation cérébrale (méningite). Il arrive également que les médecins posent un diagnostic préliminaire d'intoxication alimentaire aiguë ou de radiculite. Tout cela fait que les patients ne reçoivent pas de soins d'urgence à temps, le temps que des examens complémentaires et des diagnostics différentiels soient effectués. [ 5 ]

Complications et conséquences

Le fait qu'une personne puisse vivre heureuse pendant de nombreuses années sans avoir connaissance de la maladie ne signifie pas qu'elle soit inoffensive. Un anévrisme cérébral (et il peut y en avoir plusieurs) peut ne pas se manifester. Cependant, en cas de choc nerveux important, d'effort physique intense ou dans d'autres situations, une forte augmentation de pression est possible; les parois des vaisseaux sanguins dans la zone affectée peuvent ne pas résister, et le sang s'écoule alors hors de l'artère (plus rarement de la veine).

Selon le type d'anévrisme (millionnaire, ordinaire, volumineux ou géant), le saignement peut être mineur ou très grave. Il est clair que si la protubérance atteint 3 mm de diamètre, une petite hémorragie est à prévoir en cas de rupture. Avec une coagulation sanguine normale, le saignement sera de courte durée et ses conséquences moins graves.

En cas d'anévrisme géant (2,5 cm ou plus), le saignement sera plus important et le pronostic moins favorable. L'ablation d'un tel néoplasme est associée à de grandes difficultés et à certains risques. [ 6 ]

L'ampleur et l'intensité du saignement déterminent en grande partie la gravité (sur l'échelle HH) de l'état du patient, laquelle est déterminée par différents facteurs à différents stades de la rupture de l'anévrisme cérébral. Au cours des trois premiers jours (période aiguë), le rôle déterminant est joué par: l'ampleur de l'hémorragie, la présence d'un hématome intracérébral et la présence ou non d'une percée de sang dans le système ventriculaire cérébral. Les jours suivants, tout dépend de la présence ou non d'un spasme vasculaire et de sa gravité.

La rupture d'un anévrisme cérébral est la conséquence la plus dangereuse de cette maladie, notamment en cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire, qui menace le patient d'invalidité, voire de décès. Toute rupture vasculaire est une hémorragie cérébrale, à un degré ou à un autre, susceptible de provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique, des troubles du système nerveux central (SNC) et le décès. Cependant, l'hémorragie sous-arachnoïdienne due à une rupture d'anévrisme est considérée comme la complication la plus fréquente et la plus grave, avec un taux élevé de mortalité et d'invalidité. [ 7 ]

Et même si tout se passe bien du premier coup, il faut comprendre que là où l'anévrisme est fragile, il peut se rompre. Le risque de rupture répétée de l'anévrisme est toujours élevé; le traitement vise donc avant tout à prévenir une telle complication. Il est conseillé de le commencer dès le premier saignement (étant donné que les patients ne consultent souvent pas immédiatement un médecin, ne comprenant pas ce qui s'est passé), mais le plus tôt sera le mieux.

En cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, le risque d'hydrocéphalie (hydropisie ou œdème cérébral) est élevé. Une perturbation de l'hémodynamique entraîne une accumulation de liquide céphalorachidien dans les ventricules cérébraux, qui se dilatent et compriment la substance cérébrale.

L'une des complications les plus dangereuses est le vasospasme, qui se manifeste généralement à partir du troisième jour et dure deux semaines. Le rétrécissement important des vaisseaux cérébraux perturbe la circulation sanguine et l'apport sanguin à certaines zones du cerveau. L'hypoxie entraîne une altération des capacités intellectuelles et, dans les cas graves, des lésions du tissu cérébral, voire la mort de ses cellules. Même en cas de survie, le risque d'invalidité est élevé. [ 8 ]

Diagnostics d'une rupture d'anévrisme cérébral.

Les difficultés de diagnostic d'une rupture d'anévrisme cérébral sont liées, d'une part, à la localisation de la tumeur sous le crâne, invisible visuellement, et, d'autre part, à l'absence de symptômes précoces dans la plupart des cas. Les patients consultent souvent leur médecin pour des douleurs brûlantes à la tête ou des maux d'estomac aigus, mais seule une faible proportion d'entre eux reçoivent un diagnostic d'anévrisme. D'autres ignorent leur problème, tout comme le médecin lors du premier rendez-vous.

C'est pourquoi il est essentiel de décrire tous les symptômes apparus et les moments qui les ont précédés. Les symptômes peuvent varier selon la localisation et l'intensité de l'hémorragie, mais cela permet de clarifier le diagnostic et de commencer plus rapidement un examen plus complet et un traitement.

Le médecin, quant à lui, étudie le dossier médical du patient, écoute ses plaintes et prescrit un examen neurologique. Dans ce cas, les examens ne sont effectués qu'en cas de nécessité d'un traitement chirurgical. Pour identifier le processus pathologique, des diagnostics instrumentaux sont utilisés.

Les méthodes de diagnostic instrumental les plus populaires et les plus efficaces comprennent:

- Ponction lombaire. Cette méthode permet un diagnostic très précis d'hémorragie sous-arachnoïdienne, mais elle n'est pas utilisée en cas d'hématomes et d'ischémie étendue. Ces derniers sont détectés par échoencéphaloscopie ou scanner, réalisés avant la ponction.

- Scanner cérébral. Méthode diagnostique la plus courante et la plus informative dès le premier jour de la phase aiguë. Il permet de déterminer l'hémorragie, son intensité, sa localisation et sa prévalence, la présence d'un hématome, d'une hémorragie ventriculaire et même la cause réelle de la rupture. Le scanner permet également d'évaluer les conséquences d'une rupture d'anévrisme.

- IRM cérébrale. Fournit un maximum d'informations en période subaiguë et chronique. Elle offre une forte probabilité de détecter une ischémie cérébrale et aide à en déterminer la nature.

- Angiographie cérébrale. Elle est considérée comme la référence pour le diagnostic de rupture d'anévrisme. Elle permet de détecter à la fois un anévrisme et un vasospasme. Cependant, les médecins se limitent souvent à l'IRM, méthode relativement informative qui ne nécessite pas d'examens complémentaires. De plus, en cas de contre-indications à l'angiographie, l'IRM constitue l'alternative la plus efficace.

- EEG. L'encéphalogramme révèle des troubles de l'activité électrique cérébrale et permet de déterminer la possibilité et le moment d'une intervention chirurgicale, ainsi que d'établir un pronostic. Il permet d'identifier la source de l'hémorragie en cas d'anévrismes multiples.

- L'échographie Doppler permet d'approfondir les connaissances sur les spasmes vasculaires (vitesse du flux sanguin, localisation, gravité et pronostic). Cette méthode permet de déterminer la possibilité et l'étendue d'une intervention chirurgicale.

Après les examens décrits ci-dessus, le patient est pris en charge par un chirurgien vasculaire, qui accorde une importance majeure au diagnostic différentiel. Le tableau clinique le plus similaire est celui d'un accident vasculaire cérébral (AVC) et d'une rupture d'anévrisme. Dans les deux cas, il y a une hémorragie cérébrale, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Mais dans certains cas, la maladie rappelle davantage une migraine, une intoxication aiguë, une radiculite, et seul le diagnostic différentiel permet de voir le danger à temps et, éventuellement, de sauver la vie d'une personne.

Traitement d'une rupture d'anévrisme cérébral.

L'anévrisme cérébral est une maladie pour laquelle les médecins n'ont pas encore développé de traitement efficace. De plus, certains spécialistes estiment que les traitements médicamenteux ne peuvent qu'aggraver la situation. Ils adoptent donc une attitude attentiste, recommandant aux patients de se reposer, d'éviter les efforts physiques intenses et le stress et, si nécessaire, de maintenir une tension artérielle normale grâce à des remèdes populaires.

En cas de rupture d'un vaisseau, les traitements traditionnels et médicinaux sont inutiles. Ils ne peuvent être utilisés qu'à titre préventif contre les ruptures artérielles répétées et pour soulager les symptômes. Aucun médicament ne peut restaurer la structure du vaisseau ni modifier ce qui s'est formé pendant la période prénatale.

Le traitement de physiothérapie n’est PAS utilisé dans ce cas.

La seule méthode de traitement justifiée est la chirurgie, qui constitue une solution d'urgence en cas de rupture d'anévrisme cérébral. Les soins préhospitaliers consistent uniquement à aider la personne à se rendre à l'hôpital sans forcer et à la calmer, car l'inquiétude ne ferait qu'aggraver la situation. Il est préférable de ne donner aucun médicament au patient sans consulter un médecin.

En principe, le traitement chirurgical, seule stratégie appropriée, est indiqué chez tous les patients présentant un anévrisme cérébral suspecté de rupture. En l'absence de rupture, il est inutile de précipiter l'intervention, car la probabilité d'atteinte à l'intégrité de la paroi vasculaire ne dépasse pas 2 %. En cas de rupture de la tumeur, l'intervention doit être réalisée dès les premiers jours. L'intervention chirurgicale est une mesure préventive contre les ruptures répétées, particulièrement fréquentes en phase aiguë.

Au cours des deux premières semaines suivant la rupture d'un anévrisme cérébral, l'intervention chirurgicale n'est indiquée que pour les patients présentant une évolution non compliquée de la maladie (grades de gravité 1 à 3 de l'affection), ainsi que pour ceux qui présentent un risque élevé de ruptures répétées ou de spasmes vasculaires cliniquement significatifs.

Les médecins opèrent les patients dans un état grave à leurs propres risques dans les cas suivants:

- la formation d'un gros hématome comprimant le cerveau,

- la formation d'une hydrocéphalie, entraînant une luxation du tronc cérébral,

- foyers multiples ou étendus d'ischémie cérébrale.

Dans ces cas, l’opération fait partie des procédures de réanimation.

En cas de complications, les interventions chirurgicales après rupture des vaisseaux cérébraux sont réalisées après la phase aiguë (après deux semaines). Pendant toute cette période, le patient (niveau de gravité 4-5) est hospitalisé sous la surveillance de médecins dont la tâche est de stabiliser son état. [ 9 ]

La stratégie chirurgicale est choisie en fonction de la localisation de l'anévrisme, de sa taille, de la présence d'hématomes, d'angiospasmes et d'autres facteurs. L'une des méthodes de traitement les plus courantes est la microchirurgie ouverte, qui consiste à appliquer des clips sur le vaisseau endommagé, le coupant ainsi de la circulation sanguine.

Si la chirurgie ouverte n'est pas possible, ainsi que dans le cas d'anévrismes difficiles d'accès, on a recours à l'embolisation endovasculaire de l'anévrisme (insertion d'un cathéter à ballonnet qui obstrue le vaisseau et l'exclut ainsi de la circulation sanguine). Il s'agit d'une forme de prévention des saignements répétés, dont l'efficacité est légèrement inférieure à celle de la chirurgie ouverte. Bien souvent, les médecins privilégient une intervention combinée: ils insèrent d'abord un ballonnet, puis, lorsque l'état du patient s'améliore, ils pratiquent une intervention ouverte pour clipper les vaisseaux.

Les conséquences de la chirurgie vasculaire cérébrale peuvent être divisées en deux types: peropératoires et postopératoires. Les premières incluent les thromboses vasculaires et les lésions cérébrales lors des manipulations. Les secondes comprennent les symptômes neurologiques, transitoires ou permanents, et les complications infectieuses (extrêmement rares). Les symptômes neurologiques sont généralement associés à des troubles cérébraux, mais n'entraînent pas toujours une détérioration des fonctions motrices, intellectuelles et de la parole.

Il faut dire que le risque de complications de toutes sortes, y compris la rupture répétée de l’artère, est d’autant plus faible que l’opération est réalisée tôt, ce qui minimise l’impact négatif sur le cerveau.

La réussite de l'opération dépend en grande partie du patient. La convalescence et la rééducation après une rupture d'anévrisme peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et nécessiter un changement radical de mode de vie.

Après l'opération, un régime alimentaire est recommandé à tous les patients atteints d'anévrisme. Il s'agit d'un régime pauvre en cholestérol, avec une consommation limitée de sel et de liquide. Cela contribuera à maintenir une tension artérielle normale, réduisant ainsi le risque de ruptures répétées.

La vie après une rupture d'anévrisme peut même changer, dans le sens où la personne peut être amenée à abandonner son ancien poste au profit d'un travail moins exigeant physiquement et plus serein sur le plan psycho-émotionnel. Parfois, les symptômes neurologiques apparaissant après une rupture ou une intervention chirurgicale, affectant les capacités intellectuelles, motrices et langagières, peuvent entraîner un handicap. Or, ces conditions de vie sont radicalement différentes, et une personne ne peut s'y adapter qu'avec le soutien de sa famille et de ses amis.

Traitement médicamenteux

Nous avons déjà mentionné que les médicaments ne sont d'aucune utilité en cas de rupture d'anévrisme cérébral. Ils sont principalement prescrits à titre préventif contre les complications, dont la plus dangereuse est la rupture répétée du vaisseau, ainsi que pour stabiliser l'état du patient et soulager les symptômes douloureux.

Étant donné que la douleur provoquée par une rupture d’anévrisme cérébral est intense et brûlante, elle ne peut être soulagée qu’avec des médicaments puissants, comme la morphine, administrée par injection en milieu hospitalier.

Les patients souffrent souvent de nausées et de vomissements invalidants. Dans ce cas, des antiémétiques peuvent être prescrits. Par exemple, la prochlorpérazine est un neuroleptique qui soulage les symptômes nauséeux. Elle est prise après les repas à une dose de 12,5 à 25 mg (maximum 300 mg par jour).

Ce médicament n'est pas prescrit en cas de dépression sévère du système nerveux central, de coma, de maladies cardiovasculaires graves, de maladies cérébrales systémiques, de troubles hématopoïétiques ni d'insuffisance hépatique. Il n'est pas utilisé chez les femmes enceintes et allaitantes, ni chez les enfants.

La prise de ce médicament peut s'accompagner de sécheresse buccale, de congestion nasale, de troubles visuels, d'une décoloration de la peau, de troubles du système reproducteur et d'éruptions cutanées. Des troubles du rythme cardiaque, une thrombose vasculaire, des tremblements des membres, de l'insomnie et d'autres symptômes désagréables sont possibles. C'est pourquoi ce médicament doit être pris sous la surveillance d'un médecin.

Les convulsions peuvent également être un symptôme d'accident vasculaire cérébral. Les anticonvulsivants (antiépileptiques) aident à prévenir ces crises, comme la fosphénytoïne.

Ce médicament est administré par voie intraveineuse ou intramusculaire: lors d'une crise à la dose de 15-20 mg PE/kg, dose d'entretien (prophylactique) - 4-8 mg PE/kg toutes les 24 heures.

Le médicament doit être administré lentement pour éviter une chute brutale de la tension artérielle. Il favorise la dilatation des vaisseaux sanguins et peut provoquer une bradycardie, une tachycardie et une somnolence.

Les inhibiteurs calciques sont prescrits pour prévenir les vasospasmes, dilater les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation cérébrale. Par exemple, la nimodipine.

Après une hémorragie sous-arachnoïdienne, le médicament est prescrit à la dose de 60 mg, 6 fois par jour, à 4 heures d'intervalle. La durée du traitement est d'une semaine, après quoi la posologie est progressivement réduite. La durée totale du traitement est d'exactement 3 semaines.

Ce médicament n'est pas prescrit en cas d'affections hépatiques graves avec altération de la fonction organique, d'angine instable ou d'infarctus du myocarde. Ce traitement n'est autorisé chez les femmes enceintes que dans les cas extrêmes. En cas d'allaitement, il est recommandé de changer d'alimentation. Ce médicament est contre-indiqué en cas d'infarctus du myocarde et dans le mois qui suit.

Les effets secondaires les plus fréquents sont: baisse de la tension artérielle, diarrhée, nausées, troubles du rythme cardiaque, hyperhidrose, étourdissements, troubles du sommeil et irritabilité. Des saignements gastriques, des maux de tête, une thrombose veineuse et des éruptions cutanées sont également possibles.

Le médicament ne doit pas être utilisé en association avec des anticonvulsivants en raison d'une diminution de l'effet attendu.

Pour maintenir une pression artérielle normale, essentielle en cas d'anévrisme, un traitement antihypertenseur standard est utilisé. Les médicaments les plus courants pour la prévention de la rupture d'anévrisme sont le labétalol, le captopril et l'hydralazine.

L'hydralazine est prescrite par voie orale après les repas. La dose initiale est de 10 à 25 mg, 2 à 4 fois par jour. Elle est progressivement augmentée jusqu'à 100 à 200 mg par jour (sans dépasser 300 mg).

Ce médicament n'est pas prescrit en cas d'athérosclérose vasculaire sévère, de malformations mitrales. La prudence est de mise en cas d'insuffisance cérébrovasculaire, d'anévrisme aortique, d'insuffisance rénale sévère et de maladies auto-immunes aiguës.

Les effets secondaires comprennent: des douleurs paroxystiques au cœur, des nausées accompagnées de vomissements, une perte de poids, des troubles intestinaux, une hypertrophie des ganglions lymphatiques (lymphadénopathie), des maux de tête, une névrite, des rougeurs du visage, un essoufflement, une congestion nasale et quelques autres.

Aucun des médicaments mentionnés ci-dessus ne peut être prescrit en cas d’hypersensibilité à ses composants.

De plus, des vitamines sont prescrites comme tonique général qui favorise une récupération rapide.

Médecine traditionnelle et homéopathie

Nous avons déjà mentionné que certains médecins expriment des doutes quant au traitement médicamenteux et suggèrent le recours à la médecine traditionnelle. Or, ce conseil se justifie davantage par sa prévention des ruptures d'anévrisme (initiales ou ultérieures). Sans intervention chirurgicale pour un anévrisme cérébral rompu, il est impossible de rétablir l'irrigation sanguine et les fonctions cérébrales, quel qu'en soit le moyen.

La médecine traditionnelle offre de nombreuses options pour normaliser la tension artérielle, ce qui est indispensable dans ce cas précis. De plus, de nombreuses préparations médicinales constituent une source irremplaçable de vitamines, indispensables à un organisme affaibli après une intervention chirurgicale.

Le traitement le plus efficace dans ce cas est la phytothérapie, ou plutôt les fruits de plantes (groseille, canneberge, aubépine, cynorhodon, viorne, aronia). Ces remèdes savoureux peuvent être pris régulièrement sans effets néfastes pour l'organisme.

Ainsi, les cynorhodons peuvent non seulement réduire la pression, mais aussi restaurer l'élasticité des vaisseaux sanguins. On les prend en infusion (2 cuillères à soupe pour 1 tasse d'eau bouillante) deux fois par jour, à raison d'un demi-verre.

Vous pouvez également préparer une combinaison efficace de médicaments recommandés pour l'hypertension artérielle. Prenez une dose d'aronia et de canneberge, et deux fois plus de cynorhodon et d'aubépine. Infusez 2 cuillères à soupe du mélange avec 1 cuillère à soupe d'eau bouillante. Buvez l'infusion 3 fois. À prendre une demi-heure avant les repas.

Le cassis peut être consommé toute l'année. En hiver, une infusion de baies séchées est recommandée (100 g pour 1 litre d'eau bouillante). Il faut en prendre un quart de verre trois fois par jour.

Le jus de betterave au miel est également utile pour la tension artérielle (3 cuillères à soupe 3 fois par jour).

Pour l’hypertension artérielle, les herbes qui peuvent être utilisées comprennent le gui, l’immortelle, le sedum et le mélilot.

Parmi les remèdes homéopathiques modernes pour normaliser la tension artérielle avant et après une rupture d'anévrisme cérébral, l'« Homviotensine » a fait ses preuves. Il réduit et stabilise doucement la tension artérielle, tout en normalisant le fonctionnement du cœur et des reins.

Le médicament « Aneurosan » normalise non seulement la pression artérielle, mais soulage également les maux de tête et l'excitation nerveuse.

"Aurum Plus" normalise la fonction cardiaque, améliore l'état des vaisseaux sanguins dans l'athérosclérose et constitue sa prévention, soulage les symptômes de vertiges, améliore la fonction cérébrale.

« Edas 137 » est utilisé pour l’hypertension symptomatique.

Tous les médicaments mentionnés ci-dessus sont utilisés strictement à des fins préventives et ne peuvent remplacer un traitement chirurgical.

Prévoir

Une rupture d'anévrisme cérébral est une complication très dangereuse dont le pronostic est défavorable. Il est clair que les personnes diagnostiquées avec un anévrisme cérébral sont très préoccupées par leurs chances de survie. Il n'existe pas de statistiques précises sur le nombre de décès, mais le risque est indéniablement élevé.

Tout dépend de la taille de l'anévrisme et de la rapidité de l'intervention. La mortalité la plus faible est observée pour une rupture d'anévrisme inférieure à 5 mm. Il faut cependant souligner que l'intervention chirurgicale offre une réelle chance de survie. Il est important qu'elle soit réalisée rapidement et de préférence dans une clinique de qualité, avec un taux de mortalité postopératoire général ne dépassant pas 10 à 15 %.

Si le patient refuse l'hospitalisation, ses chances de survie et de préservation des fonctions cérébrales diminuent considérablement. Il est donc nécessaire d'être plus attentif à sa santé et de ne pas ignorer les symptômes alarmants, ni de conclure à une migraine ou à une intoxication.

L'anévrisme des vaisseaux cérébraux est une pathologie insidieuse, souvent cachée. Dans la plupart des cas, il est découvert par hasard, le plus souvent en lien avec une altération de la circulation cérébrale, notamment suite à une rupture vasculaire. Mais même si le diagnostic est posé, rien ne peut être changé; il suffit de faire en sorte de ne pas aggraver la situation.

Les mesures de prévention des pathologies pouvant provoquer une rupture d'anévrisme cérébral comprennent un mode de vie sain (activité physique modérée, alimentation équilibrée, abandon des mauvaises habitudes), la surveillance du taux de cholestérol et, si nécessaire, la normalisation de la tension artérielle à l'aide de médicaments, de médecine traditionnelle ou de remèdes homéopathiques. C'est bien plus simple que ce que doivent endurer les patients atteints d'anévrisme s'ils ne prennent pas de mesures préventives contre la rupture. Cependant, même le respect de ces recommandations ne garantit pas des complications graves si le patient ne surveille pas sa santé mentale.