Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Thrombose du sinus caverneux

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Si une obstruction vasculaire due à un thrombus se produit dans la région du sinus caverneux, située sur les côtés de la selle turcique, on parle de thrombose du sinus caverneux. Cette pathologie se développe suite à une réaction inflammatoire, par exemple lors de diverses infections. La thrombose du sinus caverneux est considérée comme une maladie rare et dangereuse, car elle présente un risque important de propagation de l'inflammation aux structures cérébrales. La maladie s'accompagne d'une altération de la circulation sanguine cérébrale et, en l'absence de soins médicaux, le patient peut mourir. [ 1 ]

Le diagnostic précoce d'une thrombose du sinus caverneux, souvent accompagnée de fièvre, de céphalées, de troubles visuels tels qu'un œdème périorbitaire et d'ophtalmoplégie, est essentiel à une issue favorable. Malgré les traitements modernes par antibiotiques et anticoagulants, le risque de séquelles à long terme, telles que la perte de vision, la diplopie et l'accident vasculaire cérébral, demeure important. [ 2 ], [ 3 ]

Épidémiologie

La thrombose du sinus caverneux est une pathologie connue depuis longtemps. Elle a été décrite par plusieurs scientifiques de différentes époques: au XVIIIe siècle, par le chirurgien-anatomiste irlandais William Dease, et au XIXe siècle, par le médecin écossais, le professeur Andrew Duncan.

La maladie est considérée comme rare: chez les patients adultes, la prévalence est d'environ 3 à 4 cas par million d'habitants, et chez les patients pédiatriques (enfants et adolescents) - environ 7 cas par million.

La thrombose du sinus caverneux est plus fréquente chez les personnes âgées de 20 à 40 ans, plus souvent chez les femmes. [ 4 ]

Des issues fatales surviennent dans 5 à 25 % des cas de la maladie. [ 5 ]

Causes thrombose du sinus caverneux

La thrombose du sinus caverneux se développe toujours à la suite d'un autre processus pathologique. La cause principale de la maladie peut être plusieurs affections simultanées. Certains experts pensent que la thrombose du sinus caverneux peut également survenir indépendamment, mais de nombreux scientifiques sont convaincus qu'il existe une cause déclenchante dans tous les cas, mais il n'est pas toujours possible de la déterminer. [ 6 ]

Divers organismes infectieux peuvent être à l'origine d'une thrombose du sinus caverneux, bien que la plupart soient d'origine bactérienne. Staphylococcus aureus pourrait être responsable des deux tiers des cas, et une résistance à la méthicilline doit être envisagée. Parmi les autres organismes courants, on trouve les espèces de Streptococcus (environ 20 % des cas), les pneumocoques (5 %), les bactéries Gram négatives telles que Proteus, Hemophilus, Pseudomonas, Fusobacterium, Bacteroides, et les bactéries Gram positives telles que Corynebacterium et Actinomyces. Certaines d'entre elles (Bacteroides, Actinomyces, Fusobacterium) sont anaérobies. Les infections fongiques dans la thrombose du sinus caverneux sont moins fréquentes, mais peuvent inclure l'aspergillose (la plus fréquente), la zygomycose (par exemple, la mucormycose) ou la coccidioïdomycose chez les personnes immunodéprimées. Les facteurs rares qui provoquent une thrombose du sinus caverneux peuvent inclure des parasites tels que la toxoplasmose, le paludisme et la trichinose, ainsi que des causes virales telles que l'herpès simplex, le cytomégalovirus, la rougeole et l'hépatite.

Le plus souvent, la maladie est associée aux causes sous-jacentes suivantes:

- Réactions infectieuses et inflammatoires – en particulier, lésions infectieuses des voies respiratoires supérieures et des organes de la vision (phlegmon orbitaire, furoncle, abcès rétrobulbaire, diverses formes d'otites, sinusite, méningo-encéphalite, mastoïdite). Dans certains cas, le « coupable » est une infection virale respiratoire aiguë, une infection fongique ou une septicémie.

- Maladies non infectieuses du système nerveux central, qui s'accompagnent de lésions locales du tissu cérébral et des sinus veineux - en particulier après des opérations neurochirurgicales, des lésions cérébrales traumatiques, des processus tumoraux (y compris métastatiques).

- Troubles hémodynamiques, lésions du système veineux – par exemple, déshydratation sévère, insuffisance cardiaque, syndrome des antiphospholipides, cathétérisme prolongé avec formation de thrombus dans le vaisseau veineux central, thrombophlébite de la tête.

- Pathologies du tissu conjonctif (lupus érythémateux disséminé, syndrome « sec », vascularite systémique).

- Déséquilibre hormonal, notamment celui associé à l’utilisation à long terme de contraceptifs oraux, à la grossesse, etc.

- Thrombophilie causée par des mutations congénitales ou des changements dans la teneur en facteurs de coagulation V, C et S-protéines, prothrombine et antithrombine, homocystéine, ainsi qu'un déficit en plasminogène ou en facteur XIII. [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Facteurs de risque

Les facteurs suivants contribuent au développement de la thrombose du sinus caverneux:

- processus auto-immuns dans le corps (lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, etc.);

- tendance héréditaire à former des caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins;

- diabète sucré, en particulier ses stades avancés;

- formations tumorales d'étiologies diverses dans la zone sinusoïdale du cerveau;

- pathologies infectieuses et inflammatoires de la région du visage et de la tête (parodontite, sinusite, otite, mésotympanite, etc.);

- maladies cardiovasculaires (troubles du rythme cardiaque, maladies coronariennes, crises cardiaques);

- lésions cérébrales traumatiques impliquant un piégeage des sinus. [ 11 ]

Pathogénèse

Le développement d'une thrombose du sinus caverneux est dû aux caractéristiques anatomiques du mécanisme veineux cérébral: les veines cérébrales sont dépourvues de paroi musculaire et de système valvulaire. De plus, les veines cérébrales sont caractérisées par leur ramification. Les anastomoses sont nombreuses et un vaisseau veineux peut véhiculer lui-même du sang provenant de plusieurs artères.

Les veines cérébrales sont superficielles et profondes et se jettent dans les sinus de la dure-mère. Dans ce cas, le réseau superficiel se jette principalement dans le sinus sagittal supérieur, tandis que le réseau profond se jette dans la grande veine cérébrale et le sinus droit.

La thrombose du sinus caverneux se développe selon deux mécanismes qui déterminent le tableau clinique de la lésion. Selon le premier mécanisme, les vaisseaux veineux cérébraux sont obstrués, ce qui entraîne un œdème cérébral et une perturbation du flux sanguin veineux. Le deuxième stade est une augmentation de la pression intracrânienne due à l'obstruction des gros sinus veineux. Chez une personne en bonne santé, le liquide céphalorachidien passe des ventricules cérébraux par l'espace sous-arachnoïdien des faces latérales inférieure et supérieure des hémisphères cérébraux, est absorbé par les plexus arachnoïdiens et s'écoule vers le sinus sagittal supérieur. En cas de thrombose du sinus caverneux, la pression veineuse augmente: le flux du liquide céphalorachidien est alors perturbé et la pression intracrânienne augmente. [ 12 ]

Symptômes thrombose du sinus caverneux

Le degré de manifestation du tableau clinique de la thrombose du sinus caverneux varie en fonction de la cause sous-jacente de la pathologie, du taux d'augmentation des troubles circulatoires, de l'âge et de l'état de santé général du patient. [ 13 ]

Chez la plupart des patients, le premier signal d'alarme est un mal de tête: aigu ou croissant, focal ou diffus, douloureux ou intermittent, parfois accompagné de nausées (pouvant aller jusqu'aux vomissements). La forme infectieuse de la thrombose s'accompagne d'une aggravation des maux de tête en position allongée (par exemple, la nuit), d'une augmentation de la température corporelle et d'autres signes d'intoxication.

Le tableau pathologique de l'œil se manifeste par un gonflement, une douleur à la pression sur la région périorbitaire et des sensations douloureuses généralisées au niveau du globe oculaire. On observe un œdème conjonctival et une exophtalmie d'intensité variable (généralement bilatérale). Les patients se plaignent d'une vision soudainement floue. [ 14 ] Dans certains cas, des cordons veineux de la paupière supérieure peuvent être palpés. Les principaux signes externes sont: rougeur ou cyanose de la peau, gonflement du front et des tempes, des joues et du triangle nasogénien. Un symptôme caractéristique est le gonflement de l'apophyse mastoïde de l'os temporal.

L'état général peut être altéré, allant des acouphènes au coma. Certains patients présentent une agitation psychomotrice, particulièrement caractéristique des patients victimes d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Plus tard, un tableau neurologique focal apparaît, caractérisé par une aphasie motrice-sensible, une parésie et une paralysie, ainsi que des crises convulsives. [ 15 ], [ 16 ] Les manifestations méningées sont moins fréquentes.

Le tableau neurologique local se caractérise par un affaissement de la paupière supérieure, une limitation du contrôle moteur du globe oculaire et une altération de la sensibilité superficielle au niveau de l'innervation des nerfs lésés. Dans certains cas, un strabisme est observé.

Étapes

Au cours de son évolution, la thrombose du sinus caverneux passe par le stade des signes directs (premiers) et secondaires (indirects).

Les premiers signes comprennent:

- détérioration soudaine de la vision, allant même jusqu’à la perte;

- protrusion du globe oculaire vers l'avant, avec déplacement ultérieur;

- gonflement du nerf optique et des paupières;

- douleur intense dans le cou, mouvements limités dans cette zone;

- maux de tête sévères. [ 17 ], [ 18 ]

- Les signes indirects peuvent être les suivants:

- nausées allant jusqu'aux vomissements;

- température corporelle élevée;

- contractions musculaires involontaires, principalement au niveau des membres supérieurs et du visage;

- troubles des processus de pensée, confusion. [ 19 ]

Lorsque des signes indirects apparaissent, il existe un risque de développer un état pré-comateux et comateux. Par conséquent, au deuxième stade, il est extrêmement important de prodiguer au patient des soins médicaux d'urgence.

Formes

Sur le plan pathogénique, on distingue la thrombose aseptique (non infectieuse) du sinus caverneux et la thrombose infectieuse (septique). [ 20 ]

La forme aseptique est rencontrée un peu plus fréquemment dans la pratique clinique et est causée par:

- traumatisme crânien;

- complications lors d’interventions chirurgicales (neurochirurgicales);

- processus tumoraux dans le cerveau;

- obstruction de la veine jugulaire interne;

- complications de l’anesthésie rachidienne et péridurale;

- déséquilibre hormonal;

- insuffisance cardiaque, arythmie, malformations cardiaques;

- syndrome néphrotique; [ 21 ]

- déshydratation sévère;

- maladies du mécanisme de coagulation sanguine;

- thrombophilie;

- maladies du foie (cirrhose), etc.

La forme infectieuse peut être microbienne, virale ou fongique. Une telle pathologie peut être provoquée par les troubles suivants:

- abcès intracrâniens;

- infections microbiennes, virales, fongiques;

- maladies parasitaires.

Complications et conséquences

La thrombose du sinus caverneux peut entraîner de nombreuses complications. Il est important de rappeler que plus tôt le patient consulte un médecin et commence un traitement, moins il risque d'avoir des effets indésirables. Les premiers effets comprennent une crise cardiaque, un œdème cérébral et des crises focales. [ 22 ] Les effets à long terme les plus courants sont:

- inflammation séreuse de la membrane arachnoïdienne (arachnoïdite);

- détérioration de la vision;

- anisocorie (pupilles de tailles différentes);

- paralysie du nerf abducens, responsable de la contraction du muscle droit latéral, impliqué dans la rotation externe de l'œil;

- paupière tombante;

- accident vasculaire cérébral, accident vasculaire cérébral;

- déséquilibres hormonaux dus au mécanisme hypothalamo-hypophysaire. [ 23 ]

La thrombose du sinus caverneux chez l'enfant est particulièrement dangereuse, car elle peut entraîner des déficiences intellectuelles et divers troubles nerveux. Souvent, ces anomalies affectent considérablement la qualité de vie future de l'enfant. [ 24 ], [ 25 ]

Le taux de mortalité dû à la thrombose du sinus caverneux est d’environ 20 %.

Le risque de récidive de thrombose dépend de nombreux facteurs, notamment de la durée de la convalescence et du respect des recommandations médicales. La rééducation est généralement longue et dure plusieurs mois. Après la fin du traitement principal et le transfert du patient en ambulatoire, il est important d'observer un repos maximal, de ne pas surcharger son corps avec une activité physique, de ne pas trop manger, de ne pas fumer [ 26 ] et de ne pas boire d'alcool. Un traitement médicamenteux à ce stade est prescrit par le médecin au cas par cas [ 27 ].

Diagnostics thrombose du sinus caverneux

Le diagnostic de thrombose du sinus caverneux peut être difficile, principalement en raison de l'absence de signes pathologiques spécifiques. Souvent, le diagnostic différentiel est privilégié, le diagnostic présomptif étant établi en excluant d'autres pathologies possibles.

Le schéma diagnostique en cas de suspicion de thrombose du sinus caverneux comprend les procédures suivantes:

- Recueil d'informations sur la maladie, examen et interrogatoire du patient. L'interrogatoire initial est réalisé par un neurologue: il étudie attentivement les plaintes, précise le moment d'apparition des symptômes désagréables et recherche la présence d'autres symptômes et pathologies concomitantes. Il effectue ensuite un diagnostic physique afin de déterminer les signes externes de la maladie.

- Vérification de l'état neurologique. De nombreux patients atteints de thrombose du sinus caverneux présentent une suppression des réflexes pupillaires et cornéens, une diminution ou une perte de sensibilité palpébrale, un déplacement du globe oculaire vers l'avant (bombement), une paralysie des muscles oculaires et un strabisme. La propagation du processus inflammatoire aux structures cérébrales se manifeste par des troubles bulbaires, une parésie et une paralysie centrales, ainsi que des signes méningés.

- Examen par un ophtalmologiste. Lors de l'examen, un œdème conjonctival important et une perte du champ visuel sous forme de cécité partielle (hémianopsie) sont parfois détectés. L'ophtalmologiste détermine les contours flous de la papille optique et les veines dilatées du fond d'œil. [ 28 ]

Ensuite, le patient passe les tests de laboratoire suivants:

- analyse sanguine générale (la thrombose du sinus caverneux est caractérisée par une leucocytose neutrophile, une augmentation de la VS, de faibles taux d'hémoglobine, une lymphopénie modérée et, moins fréquemment, une thrombocytopénie);

- analyse générale d'urine;

- examen du liquide céphalo-rachidien (en cas de thrombose du sinus caverneux, un taux de protéines élevé, la présence de cellules sanguines est observée, moins souvent - le liquide céphalo-rachidien est inchangé).

Les diagnostics instrumentaux sont le plus souvent représentés par les rayons X, [ 29 ] la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. [ 30 ]

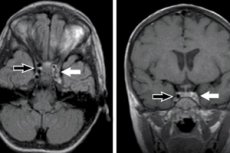

L'IRM en mode T1 visualise le thrombus comme une zone présentant l'intensité du parenchyme cérébral, et en mode T2, comme une zone hypointense. En phase subaiguë, tous les modes montrent une augmentation du signal de résonance magnétique dans la zone thrombosée. [ 31 ]

La thrombose du sinus caverneux apparaît comme une zone de forte densité au scanner. Des foyers hépodenses, des citernes cérébrales rétrécies et des ventricules sont détectés. L'imagerie par contraste permet de visualiser un thrombus du sinus caverneux, ainsi que le symptôme du « delta vide », caractérisé par l'absence d'accumulation de produit de contraste dans la zone occluse du sinus veineux. [ 32 ], [ 33 ]

Diagnostic différentiel

En cas de suspicion de thrombose du sinus caverneux, un diagnostic différentiel avec les maladies générales et ophtalmologiques est nécessaire, en particulier avec les éléments suivants:

- Affection septique qui survient quel que soit le foyer primaire. Le patient est examiné pour rechercher une bactériémie.

- Thrombose du sinus sigmoïde, qui devient une complication des maladies otogènes.

- Thrombophlébite des veines cérébrales, avec crises intultiques répétées typiques, migration de lésions focales et disparition rapide des symptômes neurologiques. Sont également caractéristiques: céphalées aiguës, vomissements, bradycardie, congestion des disques optiques, hypertension spinale avec crises convulsives locales.

- Pathologies orbitaires, notamment phlegmon orbitaire, hémorragie rétrobulbaire, sarcome et autres affections accompagnées d'exophtalmie. La présence d'une infection et de signes neurologiques suggère une thrombose du sinus caverneux. Un gonflement et une douleur au niveau de l'œil, ainsi qu'une baisse de la vision, peuvent faire suspecter un phlegmon orbitaire. Un diagnostic radiologique est également réalisé.

Un signe typique de thrombophlébite du sinus caverneux est une exophtalmie bilatérale avec immobilité des globes oculaires.

Qui contacter?

Traitement thrombose du sinus caverneux

Les modalités de traitement de la thrombose du sinus caverneux peuvent varier selon l'âge du patient, l'intensité des manifestations pathologiques et la cause sous-jacente de la maladie. En cas d'inefficacité du traitement médicamenteux, une intervention chirurgicale est prescrite, suivie de mesures de rééducation. [ 34 ]

L'objectif principal du traitement est de restaurer la perméabilité du sinus caverneux. Des cas de thrombolyse ont été observés avec succès, mais dans ce contexte, le risque d'hémorragie augmente considérablement. Aujourd'hui, les anticoagulants constituent le traitement de première intention, par exemple les héparines de bas poids moléculaire. [ 35 ] Comme le soulignent les experts, l'utilisation d'anticoagulants directs au stade aigu de la thrombose optimise significativement le pronostic et réduit le taux de mortalité et d'invalidité chez les patients. [ 36 ]

En cas de thrombose du sinus caverneux induite par une infection, une antibiothérapie est prescrite à fortes doses, en utilisant des médicaments à large activité antibactérienne - en particulier, les céphalosporines:

- Ceftriaxone à raison de 2 g par jour en perfusion intraveineuse;

- Méropénème, Céftazidine 6 g par jour en perfusion intraveineuse;

- Vancomycine 2 g par jour par voie intraveineuse.

Il est impératif d'examiner et d'agir sur le foyer infectieux primaire: si nécessaire, recourir à une assistance chirurgicale (l'opération ne doit pas précéder une antibiothérapie). [ 37 ]

Après la phase aiguë de thrombose du sinus caverneux, des anticoagulants oraux indirects (warfarine, acénocoumarol) sont prescrits, en veillant à maintenir un INR compris entre 2 et 3. Les anticoagulants directs doivent être utilisés jusqu'à l'obtention de ces indicateurs du rapport international normalisé. [ 38 ]

En pathologie aseptique, l'héparine est administrée à raison de 2 500 à 5 000 unités par voie intraveineuse ou sous-cutanée. La dose est progressivement augmentée jusqu'à 70 000 unités par jour. Le traitement est poursuivi jusqu'à l'obtention d'une amélioration symptomatique.

Outre le traitement principal, des mesures sont prises pour prévenir l'apparition de complications, telles que des convulsions ou une augmentation de la pression intracrânienne. À cette fin, des anticonvulsivants sont utilisés, une ventilation artificielle des poumons (hyperventilation avec pression expiratoire positive) est pratiquée et des diurétiques osmotiques sont prescrits. Lors de la prise de diurétiques, il convient de prendre en compte le fait qu'une excrétion excessive de liquide peut affecter les propriétés rhéologiques du sang, ce qui peut aggraver la formation de caillots sanguins. [ 39 ]

Dans certains cas, notamment en cas d'œdème cérébral, des glucocorticoïdes sont utilisés, bien que leur efficacité reste discutable.

Dans les cas particulièrement graves de thrombose du sinus caverneux, avec compression des structures cérébrales, une décompression sous forme d'hémicraniotomie est réalisée selon les indications. [ 40 ]

La prévention

L'objectif principal de la prévention de la thrombose du sinus caverneux est le traitement rapide de tout processus infectieux et inflammatoire, notamment ceux affectant le système respiratoire. Les personnes souffrant de maladies respiratoires fréquentes ou de pathologies respiratoires chroniques doivent consulter leur médecin traitant à titre préventif au moins une fois tous les six mois.

Il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer la paroi vasculaire. Il est important de consommer des aliments sains et naturels, de boire suffisamment chaque jour et de prendre régulièrement des multivitamines selon les recommandations du médecin.

L'un des facteurs provoquant la thrombose est l'infection. Les infections virales, bactériennes et fongiques, notamment, peuvent être dangereuses. Lorsque la maladie se développe, il est important de suivre un traitement complet et rapide, en suivant toutes les recommandations du médecin. Il ne faut en aucun cas interrompre le traitement sans l'avoir terminé, et encore moins prescrire et arrêter les médicaments soi-même, ni modifier les dosages prescrits par le médecin.

Prévoir

Le pronostic le plus favorable est observé en cas de thrombose du sinus caverneux détectée à un stade précoce, à condition d'instaurer un traitement approprié et rapide. Le traitement médicamenteux permet de stopper le processus inflammatoire, d'éliminer le thrombus et de rétablir une circulation sanguine normale. Un diagnostic tardif nécessite des mesures thérapeutiques plus strictes. [ 41 ]

Les complications les plus fréquentes de la thrombose sont les infarctus, les hémorragies cérébrales et les œdèmes cérébraux. Ces problèmes surviennent chez environ un patient sur deux. Parmi les complications plus rares, on peut citer l'état épileptique et l'embolie pulmonaire. Suite à une inflammation infectieuse, des abcès (notamment hépatiques, pulmonaires et cérébraux), une méningite purulente et des processus inflammatoires pulmonaires peuvent parfois se développer. [ 42 ], [ 43 ]

La thrombose du sinus caverneux est également dangereuse car le foyer pathologique est situé à proximité immédiate des structures cérébrales. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin au plus vite afin de prévenir la propagation de la réaction inflammatoire aux tissus cérébraux et aux vaisseaux sanguins. [ 44 ] Un diagnostic et un traitement précoces contribueront à rétablir la santé et à prévenir l'apparition de complications.