Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Syndrome de dysfonctionnement autonome

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Qu'est-ce que le syndrome de dysfonctionnement autonome (SDA)? Le mot « syndrome » lui-même rappelle qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un ensemble de symptômes qui surviennent en présence de certains processus pathologiques dans l'organisme. « Dysfonctionnement » désigne une perturbation du bon fonctionnement d'un organe ou d'un système. Dans ce cas, nous parlons du système nerveux autonome, qui est l'une des composantes du système nerveux de l'organisme.

Épidémiologie

La dystonie végétative-vasculaire est une affection assez fréquente. Environ 80 % de la population adulte présente un diagnostic confirmé de dystonie végétative-vasculaire, tandis que le nombre de femmes présentant ce diagnostic dépasse largement celui des hommes.

Cependant, le syndrome de dysfonctionnement végétatif ne peut être considéré comme une pathologie purement adulte. Les premiers signes de pathologie du système nerveux autonome peuvent être observés dès l'enfance, et les manifestations cliniques de dysfonctionnement apparaissent dès 18-20 ans, voire plus.

Des études épidémiologiques menées auprès d'enfants d'âge scolaire ont montré que seulement 10 % des enfants et adolescents ne se plaignent pas du fonctionnement de leur système nerveux autonome. Dans différentes régions, le nombre d'écoliers susceptibles de recevoir un diagnostic de dysfonctionnement nerveux autonome varie de 50 % à 65 %, ce qui constitue déjà une raison de réfléchir sérieusement au problème et à ses causes.

Causes syndrome de dysfonctionnement autonome

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif est souvent appelé dystonie végétative-vasculaire (DVV). Les médecins n'ont pas encore pu établir toutes les causes de cette affection, mais il ne fait plus aucun doute que les facteurs suivants sont impliqués dans son apparition:

- Hérédité (la probabilité de développer la maladie chez une personne dont les proches ont eu ou ont un tel diagnostic est 20 % plus élevée que chez les autres personnes dont la famille n'a pas eu ce diagnostic).

- Les blessures à la naissance et les complications de la grossesse chez la mère peuvent provoquer des VSD chez l'enfant.

- Faible activité motrice depuis l'enfance.

- Un état psycho-émotionnel tendu au travail et dans la famille sur une longue période.

- Surfatigue systématique, tant mentale que physique.

- Stress constant au travail et à la maison, tension nerveuse.

- Le syndrome prémenstruel et la lithiase urinaire peuvent également provoquer le développement de VSD, car il existe une irritation systématique des parties périphériques du système nerveux autonome (SNA).

Facteurs de risque

Les facteurs de risque de VSD comprennent également:

- Traumatismes crâniens et tumeurs affectant les structures sous-corticales du cerveau.

- Déséquilibre hormonal lors du développement de certaines maladies du système endocrinien, ainsi que pendant la grossesse, les menstruations et la ménopause chez la femme.

- Diverses maladies infectieuses avec apparition de lésions focales.

- Un surmenage à court terme de la force et de l’esprit.

- Diverses intoxications (empoisonnements) du corps à la maison et au travail.

- Diverses opérations, notamment celles utilisant l'anesthésie.

- Trop ou pas assez de poids corporel.

- Violations de la routine quotidienne avec un temps de repos insuffisant pour le corps.

- Avoir de mauvaises habitudes.

- Déménager ou séjourner temporairement dans une région au climat différent (humidité et température de l’air inhabituelles, ainsi qu’un décalage des heures de sommeil et de réveil).

- Ostéochondrose de la colonne vertébrale dans toutes ses manifestations.

Pathogénèse

Le système nerveux autonome, parfois appelé système nerveux viscéral, ganglionnaire ou autonome, assure une fonction régulatrice pour tous les organes, glandes et vaisseaux. Grâce à lui, la constance de l'environnement interne de notre corps et de ses réactions est maintenue, ce qui nous permet de bien nous adapter à l'environnement.

Lorsque le système nerveux autonome est dysfonctionnel, les organes et les vaisseaux sanguins perdent leur capacité à répondre correctement aux signaux envoyés par le corps ou provenant de l'extérieur. Les vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent sans raison particulière, ce qui provoque une gêne et une détérioration de la santé. Un examen approfondi ne révèle aucune pathologie grave, et toute sensation désagréable ne peut être associée qu'à un dysfonctionnement du système nerveux autonome.

Le syndrome de VS est parfois appelé syndrome de dysfonctionnement autonome somatoforme. Cela s'explique par la particularité de ses manifestations, où les réactions neuropsychiques provoquent des sensations physiques bien réelles.

Le développement du processus pathologique est favorisé par la faible résistance de l'organisme aux situations stressantes, ce qui perturbe le fonctionnement normal du système d'autorégulation, c'est-à-dire le système nerveux autonome. Des facteurs héréditaires et certaines conditions externes peuvent perturber la régulation nerveuse, ce qui entraîne l'apparition de nombreux symptômes de VSD.

Bien que l'état de dysfonctionnement autonome en lui-même ne soit généralement pas dangereux, il provoque de nombreuses sensations désagréables qui affectent négativement la qualité de vie d'une personne et sa capacité à s'engager pleinement dans des activités professionnelles.

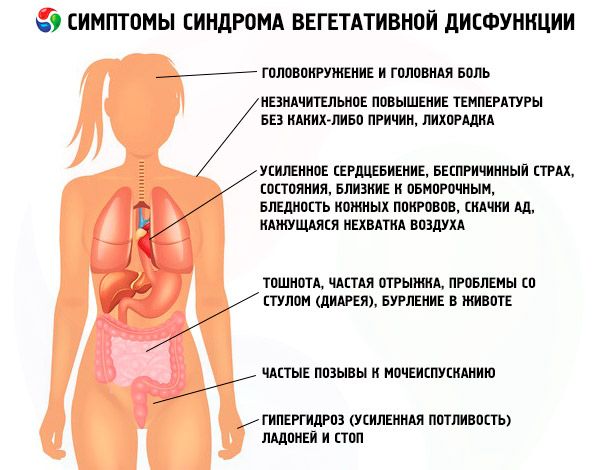

Symptômes syndrome de dysfonctionnement autonome

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif est une affection caractérisée par des symptômes multiples et variés affectant divers systèmes de l'organisme. Selon diverses sources, on recense environ 150 symptômes différents et environ 32 syndromes de troubles cliniquement manifestés évoquant un syndrome de dysfonctionnement végétatif.

Les symptômes les plus courants de la maladie vasculaire sont: vertiges et maux de tête, hyperhidrose (transpiration accrue) des paumes des mains et des pieds, envies fréquentes d’uriner non liées à une maladie génito-urinaire, légère augmentation de la température sans cause apparente, fièvre. S’y ajoutent: troubles de la sphère sexuelle, accélération du rythme cardiaque, peurs irraisonnées, états proches de l’évanouissement, pâleur, pics de tension artérielle, manque apparent d’air dû à une inhalation insuffisante. Au niveau du tractus gastro-intestinal, on observe également: nausées, éructations fréquentes, troubles des selles (diarrhée), gargouillements d’estomac, etc.

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif accompagne souvent les angiospasmes. L'angiospasme est une compression des vaisseaux cérébraux et périphériques des extrémités. Il s'accompagne souvent de maux de tête accompagnés d'une sensation de compression ou de pression au niveau des tempes, du front ou de l'arrière de la tête. L'apparition de ces douleurs est associée à des flexions brusques, des changements climatiques, une baisse de la tension artérielle et des troubles du sommeil.

Les syndromes les plus courants accompagnant les VSD:

- Syndrome cardiovasculaire (pâleur de la peau, pics de tension artérielle, troubles du rythme cardiaque, etc.)

- Syndrome respiratoire ou d'hyperventilation (difficulté à respirer, manque apparent d'oxygène, pression dans la poitrine, etc.)

- Syndrome de trouble mental (sentiment de peur, d'anxiété, d'insomnie, etc.)

- Syndrome asthénique (fatigue rapide, faiblesse inexpliquée, sensibilité aux changements climatiques, etc.)

- Syndrome de troubles cérébrovasculaires (maux de tête et vertiges, acouphènes, évanouissements).

- Syndrome neurogastrique (douleurs inexpliquées à l’estomac, brûlures d’estomac, difficulté à avaler des aliments liquides, constipation, etc.).

Les symptômes du VSD sont si larges qu'il est tout simplement impossible de décrire toutes ses manifestations, mais sur la base des symptômes donnés, certaines conclusions peuvent être tirées sur la possibilité de développer des troubles autonomes dans un cas particulier.

Caractéristiques de la manifestation du syndrome de dysfonctionnement autonome chez les personnes d'âges différents

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif chez l'enfant et le nouveau-né peut être la conséquence d'une grossesse anormale et de traumatismes à la naissance, et avoir également une nature génétique. Le manque d'oxygène du cerveau fœtal lors d'une grossesse et d'un accouchement difficiles, ainsi que les traumatismes à la naissance et les maladies survenant dans les premiers jours de vie du bébé, peuvent nuire au développement et au fonctionnement du système nerveux autonome. Chez ces enfants, les troubles végétatifs affectent le plus souvent les systèmes digestif (accumulation de gaz dans les intestins, régurgitations et éructations fréquentes, manque d'appétit) et immunitaire (rhumes fréquents), et se manifestent également par des caprices fréquents et un caractère conflictuel de l'enfant.

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif se poursuit et se développe chez les adolescents pendant la puberté. À cet âge, les modifications actives du fonctionnement des organes internes sont plus rapides que l'adaptation de l'organisme à ces changements et la formation de la neurorégulation de ces processus. Ceci est associé à l'apparition de nouveaux symptômes, tels que des douleurs cardiaques récurrentes, des vertiges et des maux de tête fréquents, une fatigue rapide, de la nervosité et de l'anxiété, une détérioration de l'attention et de la mémoire, des sautes d'humeur ou une hypertension artérielle persistante.

Chez l'adulte, le syndrome de dysfonctionnement végétatif évolue légèrement différemment: la perturbation de la régulation nerveuse s'accompagne d'une aggravation des maladies chroniques des systèmes nerveux, digestif, respiratoire et cardiovasculaire, accompagnée de symptômes. S'y ajoutent des poussées hormonales liées à la grossesse et à l'accouchement, ainsi qu'à la fin de la période de procréation (ménopause).

Étapes

Au cours de l'évolution de la dystonie végétative-vasculaire, on distingue 2 stades:

- exacerbation, lorsque les symptômes s'expriment de manière particulièrement claire et dans toute leur diversité,

- rémission - affaiblissement ou disparition complète des symptômes de la maladie.

La maladie vésicale spontanée peut être permanente ou paroxystique. L'évolution permanente de la maladie se caractérise par une apparition progressive des symptômes, sans aggravation ni affaiblissement. Le syndrome de dysfonctionnement végétatif avec paroxysmes vasovégétatifs se manifeste par des crises de panique particulières, où les signes des troubles végétatifs s'accentuent, mais s'affaiblissent sensiblement.

Formes

Étant donné que la VSD présente une grande variété de symptômes associés au fonctionnement de divers organes et que ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, la pratique médicale a admis la classification de plusieurs types de syndrome. Leurs noms donnent déjà une idée des symptômes possibles.

- Le syndrome de dysfonctionnement végétatif de type cardiaque se caractérise par des sensations associées au travail du cœur (picotements dans la région du cœur ou douleurs lancinantes, troubles du rythme cardiaque, arythmie, augmentation de la transpiration).

- Le syndrome de dysfonctionnement autonome de type hypertensif se caractérise par une augmentation de la pression artérielle. Il se manifeste par les symptômes suivants: maux de tête, vision floue ou vacillante, nausées avec perte d'appétit, parfois vomissements, hyperhidrose, tension nerveuse, peurs. Ces symptômes peuvent indiquer la présence d'hypertension, mais dans ce cas, le recours à des médicaments pour les éliminer n'est pas nécessaire. Un bon repos suffit généralement.

- Le syndrome de dysfonctionnement autonome de type hypotonique se manifeste par des symptômes d'hypotension artérielle. Une baisse de la pression artérielle à 90-100 mm Hg s'accompagne de sensations de faiblesse et de frissons, d'une pâleur accompagnée de sueurs froides, de difficultés respiratoires et de troubles gastro-intestinaux tels que brûlures d'estomac, nausées et troubles intestinaux. Ce syndrome peut également survenir avec des états lipothymiques (réaction proche de l'évanouissement avec ralentissement du pouls et baisse de la pression artérielle).

- Le syndrome de dysfonctionnement végétatif de type vagotonique se manifeste souvent dès l'enfance par une fatigue rapide, des troubles du sommeil et des troubles gastro-intestinaux. À l'âge adulte, ces symptômes peuvent s'accompagner d'une baisse de la tension artérielle, de difficultés respiratoires, d'un ralentissement du rythme cardiaque, d'une salivation excessive et de troubles de la coordination.

- Le syndrome de dysfonction autonome mixte est le type le plus courant de CIV. Il présente des symptômes de divers troubles autonomes, ainsi que d'autres, tels que la dysfonction érectile chez l'homme, des évanouissements et des états pré-évanouissants, la dépression, etc.

Ces informations suffisent à établir un diagnostic précis. Il est toutefois important de garder à l'esprit que la CIV est un phénomène complexe. Vous pouvez présenter certains symptômes aujourd'hui, et demain, ils peuvent évoluer radicalement. Par conséquent, il est indispensable de consulter un spécialiste si vous constatez au moins certains des symptômes mentionnés ci-dessus.

En fonction des caractéristiques des causes à l'origine du trouble autonome somatoforme et de leur impact sur différentes parties du système nerveux autonome, nous pouvons distinguer:

- syndrome de dysfonctionnement autonome suprasegmentaire et

- trouble segmentaire du système nerveux autonome.

La partie centrale du SNV comporte deux sous-sections. Les centres végétatifs suprasegmentaires (supérieurs) sont concentrés dans le cerveau, tandis que les centres segmentaires (inférieurs) se situent dans le cerveau et la moelle épinière. Les troubles de ces derniers sont rares et peuvent être causés par des processus tumoraux, une ostéochondrose vertébrale, diverses infections et des maladies cérébrales associées. Toutes les autres causes de CIV sont dues à des troubles végétatifs suprasegmentaires.

Complications et conséquences

Le danger de la CIV réside dans la similitude de ses symptômes avec ceux de diverses pathologies, telles que la migraine, l'ostéochondrose, l'infarctus du myocarde, etc. Ce qui complique le diagnostic. Un diagnostic erroné peut avoir des conséquences désagréables, voire très dangereuses.

L'une des complications de la maladie vésicale spontanée peut être les crises de panique, également appelées crises sympatho-surrénaliennes sur fond de dystonie végétative-vasculaire, car elles entraînent une importante libération d'adrénaline dans le sang. Cependant, l'adrénaline n'est pas sans danger, surtout en grande quantité. C'est elle qui contribue à l'augmentation de la pression artérielle et à l'inhibition du rythme cardiaque, et est une cause fréquente d'arythmie.

Une forte libération d'adrénaline stimule la production de son opposé, la noradrénaline, qui assure le processus d'inhibition après l'excitation due à l'adrénaline. Par conséquent, une personne se sent fatiguée et brisée après une crise de panique.

Enfin, la libération prolongée d’adrénaline contribue à l’épuisement des glandes surrénales et conduit à une maladie aussi grave que l’insuffisance surrénale, qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain et la mort du patient.

Une autre complication de la CIV est la crise vago-insulaire avec libération importante d'insuline. Celle-ci entraîne une baisse de la glycémie, et le patient commence à ressentir un arrêt cardiaque et un ralentissement du pouls. Le patient ressent une faiblesse importante, ses yeux s'assombrissent et il est couvert de sueurs froides.

Une trop grande quantité d'insuline est aussi dangereuse qu'une carence. Un excès d'insuline augmente la tension artérielle et obstrue les vaisseaux sanguins, ce qui nuit à la circulation sanguine et à l'apport d'oxygène aux organes et tissus du corps.

De telles conditions critiques, selon la gravité du syndrome, peuvent durer de 10 minutes à 1 heure, ce qui devrait déjà vous faire réfléchir aux conséquences de telles réactions du corps et consulter rapidement un médecin pour consultation et traitement.

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif (SVD) ne présente peut-être pas de danger particulier en soi, mais il peut considérablement gâcher la vie. Et ce, non seulement par des sentiments négatifs, mais aussi par des conséquences difficiles à corriger, qui trouvent leur origine dans l'enfance, comme des problèmes d'adaptation et des difficultés d'apprentissage et de travail.

Diagnostics syndrome de dysfonctionnement autonome

La maladie vésicule biliaire étant une maladie multisymptômes, ses manifestations pouvant affecter divers organes et systèmes, ce qui la rend similaire à d'autres maladies (ostéochondrose, infarctus du myocarde, maladies du système nerveux central, gastrite, etc.), son diagnostic peut s'avérer complexe. Le médecin ne peut se tromper, car la santé, voire la vie du patient, sont en jeu.

Par conséquent, pour établir un diagnostic correct, il est essentiel d'exclure ou de confirmer la présence d'autres maladies graves présentant des symptômes similaires. C'est à cette fin que des diagnostics instrumentaux sont réalisés, qui peuvent inclure les procédures suivantes:

- un électrocardiogramme pour écarter une maladie cardiaque (réalisé au calme et après certaines activités physiques),

- l'électroencéphalogramme et la Dopplerographie aideront à exclure les maladies des vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau,

- tomographie de la tête pour détecter les maladies du cerveau et divers processus tumoraux,

- Échographie de divers organes internes en fonction des symptômes,

De plus, pour déterminer le syndrome de dysfonctionnement végétatif, des mesures de la pression artérielle et du pouls sont prises, ainsi que des analyses biochimiques de l'urine et du sang.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic final repose sur un diagnostic différentiel prenant en compte les résultats des examens instrumentaux et de laboratoire. L'anamnèse joue un rôle essentiel dans le diagnostic de la maladie vésicule biliaire vésiculeuse. Il est donc essentiel d'informer le médecin des symptômes présents, de leur date d'apparition, de leur évolution et de leurs antécédents.

Qui contacter?

Traitement syndrome de dysfonctionnement autonome

En raison de la symptomatologie étendue et de la variété des causes à l'origine du syndrome, le traitement du VDS s'effectue dans plusieurs directions:

- Stabilisation de l'état psycho-émotionnel du patient (élimination du stress, suppression des peurs, etc.).

- Traitement d'une éventuelle maladie concomitante.

- Suppression des principaux symptômes de la VSD

- Prévenir les crises.

La prescription de médicaments doit être strictement individualisée, en tenant compte de tous les symptômes et plaintes du patient. Neuroleptiques, sédatifs, nootropes, médicaments cardiovasculaires et autres peuvent être utilisés dans le traitement de la maladie vésiculeuse du porc.

- « Teralidzhen » est un médicament complexe aux propriétés sédatives, antiémétiques, hypnotiques, antitussives et autres, tout simplement irremplaçable dans le traitement des troubles ventriculaires. Ce médicament est indiqué dès l'âge de 7 ans.

Posologie et mode d'administration. Chez l'adulte, la dose quotidienne est de 5 à 400 mg, répartie en 3 à 4 prises, selon l'état et l'effet recherché. Chez l'enfant, la dose est administrée individuellement, en fonction de son âge et de son poids.

Ce médicament présente de nombreux effets secondaires et contre-indications, qu'il est important de connaître avant de commencer à le prendre. La consommation d'alcool pendant le traitement et les activités nécessitant de la concentration sont exclues.

- Le phénazépam est un tranquillisant aux effets calmants et hypnotiques. Il soulage la tension nerveuse, les états névrotiques et dépressifs, ainsi que les réactions convulsives. Ce médicament est indispensable en cas de crises végétatives.

Posologie et mode d'administration. La dose quotidienne est de 1,5 à 5 mg. Elle est divisée en 2 à 3 prises. La dose matinale et diurne est de 0,5 à 1 mg, et la dose du soir de 2,5 mg. La dose peut être augmentée sur recommandation d'un médecin. La durée du traitement est généralement de 2 semaines, mais peut être prolongée jusqu'à 2 mois.

Provoque divers effets secondaires touchant de nombreux systèmes et organes, non mortels, mais désagréables, ainsi qu'une toxicomanie. Ce médicament est prescrit à partir de 18 ans. Les contre-indications sont la grossesse et l'allaitement, les états de choc, le glaucome, l'insuffisance respiratoire et la myasthénie. Avant de commencer un traitement, il est impératif de consulter un médecin concernant la possibilité d'une association avec d'autres médicaments.

Si les symptômes de la SVD s'aggravent et que le « Phénazépam » n'est pas à portée de main, vous pouvez vous en sortir avec du « Corvalol » ordinaire, que l'on trouve dans presque toutes les armoires à pharmacie domestiques et les sacs à main des femmes. 50 gouttes dissoutes dans une petite quantité d'eau suffisent à prévenir le développement d'une crise végétative sur fond de surmenage nerveux.

Si les tranquillisants tels que le phénazépam ou le seduxen ne sont pas suffisamment efficaces, notamment dans le cas du type hypertensif de SVD, des médicaments qui abaissent efficacement la tension artérielle et éliminent les symptômes d'arythmie peuvent être prescrits.

Un représentant remarquable de cette famille de médicaments est la « Réserpine », qui soulage les états psychotiques sur fond d'hypertension artérielle. Le médicament est pris après les repas, à une dose initiale de 0,1 mg, 1 à 2 fois par jour. La dose est progressivement augmentée à 0,5 mg par jour. La fréquence d'administration est également augmentée à 3 à 4 fois par jour.

Les contre-indications à l'utilisation de la réserpine peuvent inclure une hypersensibilité aux composants, des états dépressifs, un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie), des ulcères gastriques et intestinaux, et des cas graves d'insuffisance cardiaque. Effets secondaires possibles: ralentissement du rythme cardiaque, rougeur des yeux, sensation de sécheresse nasale, troubles du sommeil, faiblesse et vertiges.

Dans le cas du type hypotonique de SVD, le médecin peut prescrire le médicament « Sidnocarb », qui stimule l'action du système nerveux tout en augmentant simultanément la pression artérielle.

Mode d'administration et posologie du médicament. Les comprimés sont pris avant les repas, de préférence en début de journée, afin de ne pas perturber le sommeil. La posologie est strictement individuelle. La dose initiale recommandée est de 5 mg. Elle peut ensuite être augmentée à 50 mg par jour. En cas d'utilisation prolongée, la dose est de 5 à 10 mg par jour. La dose quotidienne peut être prise en une seule prise ou divisée en deux.

Effets secondaires: diminution de l'appétit, augmentation des étourdissements et de l'anxiété, insomnie. Des réactions allergiques et une augmentation de la tension artérielle sont possibles.

Ce médicament doit être pris avec prudence en association avec le phénazépam. Incompatibilité avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase et certains antidépresseurs. Ce médicament est contre-indiqué en cas de grossesse et d'hypertension.

Le traitement médicamenteux de la dystonie végétative-vasculaire doit impérativement être complété par la prise de préparations vitaminées et de complexes vitamino-minéraux. Les vitamines prescrites comprennent « Kvadevit », « Dekamevit », « Multitabs », « Vitrum », etc.

Traitement de la maladie vésiculeuse du ventricule gauche par des méthodes de physiothérapie

Il est important de noter qu'en cas de syndrome de dysfonctionnement végétatif, un traitement médicamenteux n'est pas toujours nécessaire. Si la maladie évolue lentement et que les symptômes sont légers, la physiothérapie et la médecine traditionnelle peuvent suffire. En cas de maladie paroxystique et de symptômes visibles, ces méthodes sont utilisées en association avec un traitement médicamenteux.

Dans cette pathologie, le traitement physiothérapeutique sous forme de procédures de massage, d'acupuncture, d'électrosommeil (effet du courant pulsé à basse fréquence sur le cerveau), de galvanisation (effet d'un courant constant de faible intensité et tension sur le corps), d'électrophorèse avec sédatifs donnent de très bons résultats.

Les soins aquatiques, tels que les bains thérapeutiques, notamment les bains aux eaux minérales, ont un effet positif sur le syndrome de Vulnérabilité. L'effet massant du jet d'eau de la douche Charcot apaise parfaitement le système nerveux et tonifie le corps. Il est également recommandé aux patients atteints de syndrome de Vulnérabilité de pratiquer la natation en piscine, des promenades actives au grand air, des exercices thérapeutiques et des exercices de respiration.

L'essentiel des méthodes de physiothérapie vise à soulager la tension nerveuse, les effets du stress et les peurs, en aidant le patient à se calmer et à se détendre afin que le corps puisse se reposer et activer ses forces pour combattre la pathologie. Après tout, après un diagnostic de VSD, il suffit souvent de se calmer et de se reposer pour que les symptômes du syndrome végétatif disparaissent.

Médecine traditionnelle et traitement du syndrome de dysfonctionnement autonome

Les méthodes de médecine traditionnelle pour traiter la maladie vésiculeuse du porc sont aussi diverses et variées que les symptômes de cette pathologie. Il est presque impossible de toutes les énumérer, mais il est néanmoins utile de s'attarder sur les recettes traditionnelles les plus intéressantes et les plus accessibles. Après tout, ce type de traitement est souvent non seulement efficace, mais aussi agréable, et présente moins de contre-indications que les produits pharmaceutiques. Cela signifie qu'il peut être utilisé pendant la grossesse et dans d'autres cas où l'utilisation de médicaments de synthèse est déconseillée.

Il est conseillé aux patients atteints de maladies vésiculeuses du porc de type cardiaque et hypertensif de prendre des préparations à base d'aubépine. Celles-ci peuvent renforcer significativement le muscle cardiaque, normaliser la circulation sanguine et la tension artérielle. Les fruits d'aubépine peuvent être consommés frais ou séchés (teintures, décoctions, tisanes).

L'un des remèdes populaires les plus délicieux pour traiter le syndrome de dysfonctionnement végétatif est le lait de vache chaud maison additionné d'une cuillerée de miel de fleurs aromatique. Cette boisson sucrée apaisera vos nerfs et favorisera votre sommeil.

Un autre remède vitaminé savoureux et sain: mixez des abricots secs (200 g), des figues, des noix et des raisins secs (25 g chacun), puis passez le tout au hachoir à viande ou au mixeur. Une fois par jour, de préférence le matin, prenez 1 cuillère à soupe de ce délice médicinal, accompagné de lait fermenté (kéfir, yaourt). Après un mois de traitement, faites une pause d'une semaine et reprenez la cure.

Ce remède peut paraître moins savoureux, mais il n'en est pas moins efficace. Mélangez le jus de 5 citrons avec un verre de miel et 5 gousses d'ail moyennes écrasées. Après avoir infusé le mélange pendant une semaine, prenez-en une cuillère à café avant les repas, trois fois par jour, pendant environ deux mois.

Ne vous précipitez pas pour jeter cette beauté de la forêt après les fêtes de fin d'année, car les aiguilles de pin sont non seulement un excellent remède vitaminique, mais aussi un allié indispensable pour renforcer le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles se consomment en tisane ou en infusion (7 cuillères à soupe d'aiguilles de pin broyées pour 1 litre d'eau bouillante).

La médecine traditionnelle pratique un traitement avec les herbes et infusions suivantes pour soulager les symptômes de la VSD:

- La camomille et ses fleurs peuvent activer le système nerveux central et le système nerveux autonome, tout en ayant un effet calmant, soulageant les tensions nerveuses, dilatant les vaisseaux sanguins et soulageant les spasmes musculaires. À consommer en tisane ou en infusion (1 cuillère à soupe de camomille par verre d'eau bouillante).

- La valériane officinale est un sédatif aux effets bénéfiques sur le cœur et le système nerveux. On l'utilise en infusion, en teinture alcoolisée ou en comprimés.

- L'agripaume, aussi appelée herbe du cœur, a également un effet calmant sur le système nerveux et soulage les douleurs et les palpitations cardiaques. On peut l'utiliser sous forme de tisane, d'infusion ou de teinture alcoolisée. Pour préparer l'infusion, prenez 3 cuillères à soupe de plante, versez un verre d'eau bouillante et laissez reposer environ 1,5 heure. Prenez 1 cuillère à soupe avant les repas, 3 à 4 fois par jour.

- La menthe et la mélisse, infusées en tisane, apaisent le système nerveux et soulagent les tensions accumulées pendant la journée, vous procurant un sommeil paisible et un repos réparateur. Ces plantes aident également à lutter efficacement contre les maux de tête associés au syndrome de dysfonctionnement autonome.

- Toutes les plantes mentionnées ci-dessus peuvent également être utilisées pour des bains médicinaux. Pour cela, faites bouillir 250 grammes de l'une des plantes ou d'un mélange de plantes pendant environ 10 minutes dans un volume d'eau suffisant et laissez infuser une heure. Filtrez la décoction et ajoutez-la à un bain chaud. La durée des bains médicinaux aux plantes est de 15 à 30 minutes.

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ]

[ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ]

L'homéopathie dans le traitement des maladies vénériennes

La diversité des symptômes du syndrome de dysfonctionnement autonome chez un même patient conduit à prescrire plusieurs médicaments simultanément pour soulager les symptômes désagréables. L'utilisation prolongée d'un grand nombre de médicaments de synthèse peut nuire au fonctionnement des systèmes excréteurs de l'organisme, tels que le foie et les reins. C'est pourquoi de plus en plus de patients se tournent vers le traitement homéopathique, plus sûr et relativement efficace (efficacité supérieure à 85 %).

Parmi les médicaments homéopathiques populaires figurent les médicaments cardiaques et les sédatifs.

- Cardioica est un médicament homéopathique dont l'action vise à normaliser la pression artérielle et le rythme cardiaque, ainsi qu'à soulager la douleur dans la région cardiaque.

Le médicament est pris avant le petit-déjeuner (15 minutes), à raison de 5 granules sous la langue jusqu'à dissolution complète, pendant un mois. En cas de crise, le médicament est pris deux, voire trois fois à 20 minutes d'intervalle. Le traitement peut être répété après 2 à 3 mois.

- La kralonine est un médicament cardiaque à l'effet sédatif notable. Disponible sous forme de solution, elle abaisse la tension artérielle, soulage les troubles du rythme cardiaque et les douleurs cardiaques, et apaise le système nerveux. Son utilisation est autorisée dès l'âge de 12 ans.

Posologie: 10 à 20 gouttes par demi-verre d’eau (100 g) par prise. Il est recommandé de prendre trois doses par jour. Le traitement dure généralement 2 à 3 semaines.

- Nervohel est un médicament homéopathique qui a un effet calmant, soulage la dépression et améliore le sommeil. Son utilisation est autorisée dès l'âge de 3 ans.

Prendre le médicament trois fois par jour, un comprimé à la fois, sans le croquer, en le gardant en bouche jusqu'à dissolution complète. Il est recommandé de prendre le médicament une demi-heure avant ou une heure après les repas. La durée habituelle du traitement est de deux à trois semaines.

- Notta est un médicament à l'effet sédatif prononcé. Il apaise le système nerveux, soulageant la surexcitation et les peurs associées au syndrome de dysfonctionnement végétatif et améliorant la qualité du sommeil. Il est disponible sous forme de comprimés et de solution alcoolisée.

Posologie pour adultes: 1 comprimé ou 10 gouttes trois fois par jour, une demi-heure avant ou une heure après les repas. Pour les enfants de moins de 12 ans, la posologie est deux fois inférieure (5 gouttes ou un demi-comprimé). Les comprimés et les gouttes doivent être gardés en bouche pendant un certain temps sans être avalés. Les gouttes peuvent être prises en les dissolvant dans une cuillère à soupe d'eau. En cas d'urgence, le médicament peut être pris toutes les demi-heures jusqu'à 8 fois par jour.

Malgré toute la sécurité des médicaments utilisés en homéopathie, leur prise sans consultation préalable avec un médecin peut non seulement ne pas avoir l'effet souhaité, mais également causer des dommages irréparables à la santé lorsqu'ils sont utilisés pendant l'enfance, pendant la grossesse, ainsi qu'en cas d'intolérance individuelle à certains composants des remèdes homéopathiques.

Plus d'informations sur le traitement

La prévention

Pourtant, il est plus facile de prévenir la souffrance que de la subir et de la traiter plus tard. De plus, la prévention des troubles végétatifs ne requiert aucune exigence impossible. Il s'agit d'adopter un mode de vie sain, d'abandonner les mauvaises habitudes, de consulter un médecin chaque année, d'avoir une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante. Le plein air est indispensable. La randonnée et les vacances à la mer ont un effet bénéfique.

L'alimentation des adultes et des enfants doit être équilibrée, riche en vitamines et en micro-éléments. Au printemps, lorsque l'organisme présente une carence vitaminique, un apport complémentaire en complexes vitaminiques et minéraux est recommandé. Intégrez à votre alimentation des tisanes, des tisanes de fruits et de baies comme la camomille, la menthe, la mélisse, l'aubépine, le kaki, les écorces d'orange et de citron, qui contribueront à soulager la tension nerveuse accumulée pendant la journée et à saturer l'organisme de substances bénéfiques.

Il est très utile de maîtriser les méthodes d'auto-entraînement et de relaxation pour apprendre à gérer rationnellement les situations stressantes et prévenir le développement d'états dépressifs et névrotiques. Les cours de yoga, la lecture de prose et de poésie (en particulier de classiques), l'écoute de musique agréable, les soins aquatiques et les promenades tranquilles dans la nature ont tous un effet positif sur la santé et le fonctionnement du système nerveux.

Prévoir

Avec une prise en charge précoce et une thérapie complexe, le pronostic du syndrome de dysfonctionnement autonome est généralement favorable. Dans plus de 90 % des cas, les fonctions du système nerveux autonome sont complètement restaurées et les symptômes disparaissent complètement.

Le syndrome de dysfonctionnement végétatif est une pathologie principalement associée à des troubles neurologiques. Il est donc possible de prévenir une telle affection en se protégeant du stress et de l'épuisement nerveux. Des relations familiales calmes et amicales, ainsi que des moments de repos et de sommeil suffisants pendant l'enfance, sont essentiels à la santé du système nerveux à l'âge adulte.