Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Balantidia

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Parmi les parasites vivant chez l'homme, on trouve de nombreuses espèces différentes. Parmi elles, les Balantidies vivent dans le gros intestin. Elles appartiennent au groupe des infusoires et sont également présentes chez certains mammifères. Les porcs, les rats et les chiens sont les mêmes porteurs de Balantidies que les humains.

Ce type de protozoaire provoque une maladie chez son hôte, appelée balantidiase ou dysenterie infusoire. Les balantidies sont actuellement les seuls infusoires parasites dont la présence chez l'homme a été prouvée. Le découvreur de l'espèce est le scientifique suédois Malmsten, qui a décrit les balantidies en 1857. Mais l'effet parasitaire de ces infusoires sur l'homme a été découvert par le scientifique NS Soloviev en 1901.

Malgré les progrès de la médecine moderne, la balantidiase reste rare. On estime que 4 à 5 % des habitants des zones rurales sont porteurs de la maladie. Parmi ces patients potentiels, on trouve le plus souvent des personnes qui, de par leur profession, s'occupent de porcs. Les porcs sont des porteurs naturels de la balantidiase et peuvent infecter les humains par contact étroit. La contamination d'humains par humains se produit par contact entre une personne saine et une personne malade.

Actuellement, les spécialistes suivants sont impliqués dans la détection et le traitement des maladies causées par les balantidies: parasitologues et infectiologues. Il est essentiel non seulement de diagnostiquer l'infection parasitaire à temps, mais aussi de commencer son traitement au moment opportun. Les mesures de prévention des infections à balantidies, qui consistent en l'application constante de mesures d'hygiène lors des interactions avec les porcs, sont tout aussi importantes. Afin de prévenir la propagation massive des maladies parasitaires, il est nécessaire de mener des campagnes d'identification et de traitement des porteurs de balantidies et des patients atteints de balantiase.

Structure des balantidies

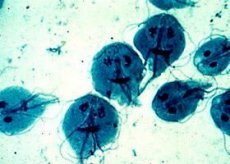

Les Balantidies appartiennent au type protozoaire et à la classe des ciliés en raison des cils qui recouvrent tout leur corps. De plus, ce type de cilié est considéré comme le plus grand type de protozoaire vivant dans le gros intestin humain.

La structure des balantidies est la suivante: la forme végétative de la cellule se distingue par sa taille, comprise entre cinquante et quatre-vingts microns et trente-cinq à soixante microns. Le corps du cilié est allongé, ressemblant le plus souvent à un œuf. La longueur des balantidies varie de trente à cent cinquante microns, et leur largeur de vingt à cent dix microns.

La forme de ce type de ciliés est ovoïde, et la surface du protozoaire est recouverte d'une pellicule. Cette pellicule comporte de nombreux cils courts, disposés longitudinalement en de nombreuses rangées. Ces cils sont des organites moteurs qui facilitent les déplacements du cilié. Ce dernier peut non seulement se déplacer activement, mais aussi effectuer des rotations autour de son axe.

La pellicule des Balantidies est élastique, surtout lorsqu'elle bouge; la symétrie du corps du cilié peut donc être perturbée lors de ces mouvements. Sous la pellicule se trouve une fine couche d'ectoplasme alvéolaire transparent.

À l'extrémité antérieure du cilié se trouve une dépression en forme de fente, appelée péristome. Au fond de cette dépression se trouve une ouverture buccale, appelée cyostome. La structure de l'appareil nucléaire des balantidies ne diffère pas de celle des autres ciliés et est représentée par un macronoyau et un micronoyau. Le noyau, appelé macronoyau, est visible à travers les membranes corporelles de certains individus vivants. Il ressemble à une bulle légère en forme de haricot.

Dans le cytoplasme du protozoaire, on trouve deux vacuoles digestives et pulsatoires. Ces vacuoles pulsatoires sont excrétrices et permettent l'extraction des produits de l'activité vitale du cilié.

Le parasite se nourrit en absorbant des particules alimentaires, comme les grains d'amidon. Les cellules sanguines, comme les érythrocytes, conviennent également. De plus, les balantidies se nourrissent de diverses bactéries et champignons. Les nutriments sont absorbés dans les vacuoles contractiles (pulsatoires) et digestives, où se concentrent tous les éléments nécessaires à cet effet.

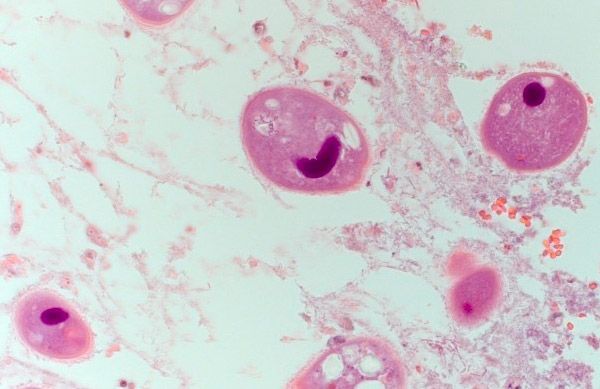

Le kyste est de forme ronde et mesure entre cinquante et soixante-dix microns de diamètre. Il est recouvert d'une membrane épaisse. Le cytoplasme à l'intérieur du kyste est homogène.

Infusoire balantidia

Parmi les protozoaires parasites vivant chez l'homme, le balantidia cilié est considéré comme la plus grande espèce. Ce type de cilié affecte le plus souvent les populations des régions méridionales du globe, notamment celles où l'élevage porcin est répandu. Cependant, on sait que, sous des formes sporadiques, ces protozoaires ont été identifiés partout où l'élevage porcin est pratiqué.

Il est essentiel de suivre des mesures préventives pour éviter de contracter la balantidiase. Les règles d'hygiène personnelle doivent être respectées, notamment lors de la manipulation des porcs. Il est également essentiel d'utiliser de l'eau propre, purifiée selon des méthodes modernes, pour boire, cuisiner et faire la vaisselle. Il est également essentiel de ne consommer que des aliments, des légumes et des fruits propres et bien lavés, conservés dans le respect de toutes les règles d'hygiène.

Balantidium intestinalis

Ce type de protozoaire vit exclusivement dans l'intestin humain. Il y provoque également diverses lésions de la muqueuse du gros intestin. C'est pourquoi, dans certains cas, ce type d'infusoire est appelé « balantidie intestinale ». Ce terme est courant et utilisé par des personnes n'ayant aucun lien avec la médecine.

Balantidia intestinalis est un cilié identique à celui décrit précédemment, mais avec un nom différent. Par conséquent, pour comprendre la structure du plus simple et les caractéristiques de son activité vitale, nous vous recommandons de vous référer aux sections précédentes de cet article.

Cycle de vie des Balantidia

Comme tous les autres types de ciliés, les balantidies présentent une certaine cyclicité. Leur cycle biologique comprend des phases sexuées et asexuées. La phase sexuée se divise également en reproduction sexuée: la conjugaison, caractérisée par l'échange de noyaux entre deux représentants des balantidies, et la reproduction asexuée, qui se traduit par la division transversale des ciliés.

À la fin de la reproduction sexuée, ce protozoaire se transforme en kyste et, sous cette forme, quitte le plus souvent le corps humain et est rejeté dans l'environnement avec les excréments. Le kyste est dépourvu de cils et est lui-même recouvert d'une membrane composée de deux couches. Ces kystes peuvent survivre longtemps, même hors d'un organisme vivant. Dans les excréments, à température ambiante, les kystes peuvent survivre jusqu'à trente heures. Leur présence dans l'eau du robinet et les eaux usées augmente leur viabilité jusqu'à une semaine.

Si les kystes de Balantidia se déposent sur des objets de l'environnement, ils peuvent y survivre jusqu'à deux mois. La principale condition de leur viabilité est une température ambiante proche de la température ambiante et une humidité élevée. Dans des endroits secs et sombres, les kystes survivent jusqu'à deux semaines.

Certaines solutions permettent de conserver les kystes de Balantidium, mais seulement pendant une courte période. Par exemple, une solution aqueuse d'acide phénique à 5 % peut prolonger la viabilité des kystes de seulement trois heures, et une solution de formol de quatre heures. Il est possible de cultiver des kystes de Balantidium dans divers milieux nutritifs, spécialement conçus en laboratoire.

Maladies qui causent la balantidie

La principale maladie dont souffre une personne infectée par la balantidie est la balantidose. Il s'agit d'une maladie parasitaire caractérisée par des lésions de la muqueuse du côlon, qui se manifestent par des ulcères. Parfois, la balantidie évolue non seulement dans le côlon, mais aussi dans la partie distale de l'intestin grêle. Dans un premier temps, les ciliés pénètrent l'épithélium intestinal, puis s'y multiplient activement. Cette activité des protozoaires provoque un processus inflammatoire et ulcéreux dans l'intestin. Dans ce cas, la maladie se caractérise par des symptômes sévères et une mortalité élevée en l'absence de traitement rapide.

Les symptômes de la balantidiase comprennent:

- présence de diarrhée,

- l'apparition de douleurs dans la région abdominale,

- l'apparition d'une intoxication générale de l'organisme,

- l'apparition de vomissements,

- l'apparition de maux de tête,

- la présence de mucus et de sang dans les selles du patient.

De par son évolution, la balantidiase se divise en formes subcliniques ou latentes (portant des kystes), aiguës et chroniques, à caractère récurrent. La forme chronique est la plus fréquente. Parmi les formes, les plus fréquentes sont les formes modérées et sévères. On trouve également des formes associées à d'autres infections parasitaires, comme l'amibiase, la shigellose, etc.

La période d'incubation de la balantidiase est de dix à quinze jours. Cependant, certains cas ont été diagnostiqués avec une période d'incubation de cinq à trente jours.

La balantidiase aiguë et chronique évolue comme suit. Le patient peut développer l'une des formes suivantes:

- dysenterie balantide, qui provoque une diarrhée rouge sanglante et nauséabonde,

- colite balantide, qui se manifeste sous forme de selles semi-liquides avec des impuretés de mucus, mais sans inclusions sanguines.

La dysenterie balantide dans sa forme aiguë, dans laquelle le patient n'a pas reçu de traitement spécifique à temps, conduit à des cas fréquents de décès.

Si la balantidiase n'est pas compliquée par une autre infection bactérienne, le patient ne présente pas de fièvre, surtout aux stades aigus. De plus, la maladie ne se caractérise pas par des complications affectant d'autres organes.

L'évolution de la maladie dans sa forme aiguë est la suivante. Les symptômes ressemblent à ceux d'une entérocolite ou d'une colite. Dans ce cas, les patients commencent à ressentir une intoxication générale: faiblesse, maux de tête et perte d'appétit. Dans la moitié des cas, la balantidiase aiguë s'accompagne d'une fièvre modérée et parfois de frissons. Des symptômes d'atteinte intestinale sont également présents: douleurs abdominales, diarrhée, flatulences. Si le rectum est également impliqué dans le processus inflammatoire et ulcératif, un ténesme peut apparaître (fausses envies de déféquer). Les selles sont caractéristiques de la présence de mucus et de sang. Parfois, les patients ressentent une sécheresse et un enduit sur la langue, ainsi que des spasmes et des sensations douloureuses au niveau du gros intestin. Le foie devient douloureux et hypertrophié.

L'examen rectomanoscopie révèle toujours la présence d'un processus infiltrant-ulcéreux focal. Les analyses sanguines révèlent des signes d'anémie modérée, d'éosinophilie et de diminution des taux de protéines et d'albumine. La VS augmente modérément.

Si la balantidiase aiguë évolue sévèrement, le patient présente les symptômes suivants: forte fièvre, symptômes aigus d'intoxication, accompagnés de frissons, de nausées, de vomissements et de maux de tête. Les selles peuvent être fréquentes jusqu'à vingt fois par jour, contenant du mucus et du sang, et l'odeur des selles devient putride. Les patients perdent beaucoup de poids et, après une semaine, une cachexie peut être diagnostiquée. Des signes d'irritation péritonéale apparaissent parfois.

Dans ce cas, la rectoscopie révèle la présence d'importantes modifications ulcéreuses de l'épithélium muqueux du gros intestin. Les analyses sanguines révèlent une anémie hypochrome et une leucocytose neutrophile.

La forme chronique de la maladie se manifeste comme suit: des phases d'exacerbation, similaires à celles de la balantidiase aiguë, sont caractéristiques, ainsi que des périodes de rémission. Parallèlement, pendant les rémissions, les symptômes de la maladie, y compris la diarrhée, peuvent être absents.

Dans la balantidiase chronique, les signes d'intoxication sont faibles et la température corporelle reste normale. La défécation a lieu environ deux à trois fois par jour; les selles deviennent liquides, avec des impuretés de mucus et parfois de sang. La palpation révèle des sensations douloureuses au niveau du cæcum et du côlon ascendant.

Les examens diagnostiques par rectoscopie confirment la présence de modifications ulcéreuses typiques de la muqueuse intestinale. Le diagnostic est confirmé par des analyses de selles en laboratoire, révélant la présence de parasites.

Les maladies qui provoquent la balantidie mettent le plus souvent la vie en danger, il est donc très important de diagnostiquer correctement la balantidie et de commencer un traitement approprié en temps opportun.

Traitement de la balantidie

Avant d'effectuer un traitement pour une maladie, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic de haute qualité, qui vous permettra de vérifier la présence d'une certaine maladie.

Le diagnostic de la balantidiase est le suivant: une goutte de selles fraîchement excrétées doit être placée dans une solution isotonique de chlorure de sodium. Le tout est déposé sur une lame de verre et examiné au microscope. Les balantidies sont détectables grâce à leur grande taille et à leur mobilité.

La libération d'infusoires étant périodique, le diagnostic doit être effectué non pas une, mais plusieurs fois afin de confirmer la présence de ces parasites. Parfois, pour analyser les selles du patient, on lui prescrit un laxatif salin. Il est important de savoir que les porteurs de balantidies ne présentent que des kystes isolés, difficiles à détecter.

La balantidose, en tant que maladie parasitaire, nécessite un traitement efficace. Le traitement de la balantidose est efficace grâce à des méthodes étiotropes, qui incluent l'utilisation de certains médicaments, notamment:

- Métronidazole ou Trichopolum.

Les patients adultes doivent prendre 1,2 gramme de médicament par jour et les enfants 0,75 gramme. La durée du traitement est de sept jours.

- Monomycine.

Les adultes prennent une dose de médicament comprise entre cinquante mille et deux cent cinquante mille unités, quatre fois par jour. Le traitement dure cinq jours, avec une pause de cinq jours à une semaine. Il faut ensuite répéter le traitement de cinq jours.

Dans les formes graves de la maladie, le traitement consiste en trois doses de cinq jours du médicament avec deux pauses de cinq à sept jours.

- Tétracycline.

Ce médicament est prescrit en cas de manifestations sévères de la maladie. Les adultes en prennent deux grammes par jour pendant une semaine.

- Diyodokhine.

- Yatren.

De plus, parallèlement à la thérapie ci-dessus, il est nécessaire d'effectuer une détoxification et un traitement stimulant non spécifique de la maladie.

La guérison du patient est confirmée par des spécialistes si le patient ne présente pas de syndrome colique. Les données de l'examen coprologique et de la réparation de la paroi intestinale, qui observent l'absence de balantidie, sont également importantes.

Les balantidies sont de graves atteintes à la santé et au bien-être humains. Par conséquent, au moindre symptôme étrange indiquant une infestation parasitaire, il est recommandé de procéder à un examen complet afin d'identifier les protozoaires présents dans l'organisme. Ainsi, la santé humaine pourra être rétablie dans les plus brefs délais, ce qui lui évitera de graves conséquences et problèmes.

[

[