Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Signes radiographiques de l'accident vasculaire cérébral

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les troubles circulatoires cérébraux entraînent diverses conséquences cliniques, allant des accidents ischémiques transitoires à l'accident vasculaire cérébral (AVC), troisième cause de décès. Dans la plupart des cas, les troubles de la circulation sanguine sont associés à des lésions vasculaires athéroscléreuses, qui peuvent initialement se manifester par des symptômes discrets: céphalées, pertes de mémoire, troubles du sommeil, etc.

L'examen échographique des vaisseaux du cou joue un rôle important dans la reconnaissance des troubles circulatoires cérébraux chroniques.

L'athérosclérose peut affecter les vaisseaux intracérébraux, mais elle se développe beaucoup plus souvent dans les sections extracrâniennes des artères qui irriguent le cerveau. Le plus souvent, les modifications se développent au niveau de la bifurcation de l'artère carotide commune, et c'est à ce niveau qu'elles peuvent être éliminées avec succès par endartériectomie et chirurgie reconstructive des vaisseaux brachiocéphaliques.

Le diagnostic échographique est réalisé par Dopplerographie unidimensionnelle et Doppler couleur bidimensionnelle. Les Dopplerogrammes déterminent la position, la forme et l'état de la lumière des vaisseaux. Dans ce cas, il est possible d'enregistrer même un léger rétrécissement des artères et des plaques d'athérosclérose isolées sur leur surface interne. On observe ensuite des modifications du flux sanguin dans les vaisseaux brachiocéphaliques, une asymétrie de la vitesse du flux sanguin dans les artères carotides ou vertébrales, une diminution de la vitesse du flux sanguin dans l'un des vaisseaux, ainsi que des mouvements tourbillonnaires et rétrogrades.

Lorsqu'un traitement endovasculaire ou chirurgical est envisagé, une angiographie, ou une angiographie par scanner ou IRM, est réalisée. L'angiographie permet d'évaluer avec la plus grande précision l'état des vaisseaux brachiocéphaliques et cérébraux.

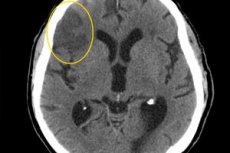

Dans le diagnostic des troubles cérébrovasculaires aigus - infarctus, hémorragies intracérébrales et méningées - la TDM et l'IRM jouent actuellement un rôle majeur.

L'infarctus survient suite à l'obstruction d'un vaisseau cérébral. On distingue généralement trois formes d'infarctus cérébral: l'encéphalopathie athéroscléreuse étendue, lacunaire et sous-corticale. Dans les premières heures suivant l'apparition de l'infarctus, aucun changement n'est détecté au scanner, mais après 6 à 8 heures, une zone mal définie, de faible densité et aux contours flous apparaît, correspondant à la zone d'œdème. Sur les tomographies par résonance magnétique (T2), l'œdème est détecté plus tôt qu'au scanner. En 2 à 5 jours, les contours de l'infarctus deviennent plus nets et on remarque plus clairement sa forme cunéiforme et sa pénétration dans le cortex cérébral. Les foyers d'infarctus importants se situent le plus souvent au niveau de l'artère cérébrale moyenne. L'œdème disparaît après quelques semaines. Souvent, une composante hémorragique peut apparaître dans la zone d'infarctus, bien visualisée au scanner.

À mesure que l'infarctus s'organise, sa zone peut devenir pratiquement indiscernable de l'image du tissu cérébral environnant. Cependant, la densité de la zone affectée diminue ensuite, car après un à deux mois, un kyste post-infarctus se forme généralement, entouré de tissu cérébral atrophié. Suite à ce processus cicatriciel, la partie la plus proche de l'un des ventricules cérébraux est attirée vers la zone de l'infarctus.

L'hémorragie intracérébrale ou méningée (hématome) est immédiatement détectée au scanner par une zone de densité accrue. Cela s'explique par l'absorption des rayons X par le sang (52 UH) et les érythrocytes (82 UH) supérieure à celle du tissu cérébral (30-35 UH). Dans la zone d'hémorragie intracérébrale, l'absorption est de 40 à 90 UH, et cette zone est particulièrement visible en raison de la présence d'un œdème périphérique (18-28 UH).

Si l'hémorragie s'accompagne d'une percée de sang dans le liquide céphalorachidien, des zones de densité accrue apparaissent dans le ventricule cérébral. Progressivement, l'intensité de l'ombre hémorragique diminue, puis un kyste post-hémorragique se forme généralement à sa place. Les hématomes sous-duraux et épiduraux provoquent également des zones de densité accrue, mais sans zone d'œdème autour. De plus, ils sont adjacents aux os du crâne et ont une forme ovale ou en ruban. Naturellement, les hématomes volumineux entraînent un déplacement des structures cérébrales, y compris des ventricules cérébraux.

Pour identifier les anomalies du développement des vaisseaux cérébraux et leurs anévrismes, l'angiographie est bien sûr la méthode la plus efficace. Cependant, certaines données peuvent également être obtenues par des examens non invasifs comme la tomodensitométrie et l'IRM. L'angiographie détermine la position, la forme et la taille de l'anévrisme, ainsi que la présence d'un thrombus. Les anévrismes des artères cérébrales sont généralement de petite taille (0,3 à 0,7 cm de diamètre). Le plus souvent, ils se situent dans les artères communicantes antérieures et moyennes. Chez 25 % des patients, les anévrismes sont multiples.

L'angiographie permet de détecter les fistules artérioveineuses et les déformations artérioveineuses. Elles se caractérisent par la présence d'un grand nombre de vaisseaux dilatés avec un shunt sanguin direct du lit artériel vers le lit veineux (absence de réseau capillaire). Si la malformation est suffisamment importante, elle peut également être suspectée lors de l'analyse des tomodensitogrammes.