Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Mycobactéries non tuberculeuses

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

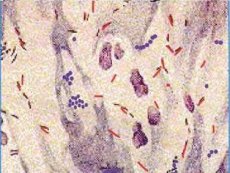

Les mycobactéries non tuberculeuses sont des espèces indépendantes, largement répandues dans l'environnement sous forme de saprophytes, qui peuvent parfois provoquer des mycobactérioses graves. On les appelle également mycobactéries environnementales, agents responsables de mycobactérioses, mycobactéries opportunistes et atypiques. Une différence significative entre les mycobactéries non tuberculeuses et le complexe Mycobacterium tuberculosis réside dans leur quasi-absence de transmission interhumaine.

Les mycobactéries non tuberculeuses sont divisées en 4 groupes en fonction d'un nombre limité de caractéristiques: taux de croissance, formation de pigments, morphologie des colonies et propriétés biochimiques.

Premier groupe: photochromogènes à croissance lente (M. kansasii, etc.). La principale caractéristique de ce groupe est l'apparition de pigments à la lumière. Ils forment des colonies de formes S à RS, contenant des cristaux de carotène qui les colorent en jaune. Leur croissance dure de 7 à 20 jours à 25, 37 et 40 °C, et ils sont catadase-positifs.

M. kansasii est un bacille jaune vivant dans l'eau et le sol et affectant le plus souvent les poumons. Ces bactéries sont reconnaissables à leur grande taille et à leur disposition cruciforme. Une manifestation importante des infections causées par M. kansasii est le développement d'une maladie disséminée. Des lésions cutanées et des tissus mous, le développement d'une ténosynovite, d'une ostéomyélite, d'une lymphadénite, d'une péricardite et d'infections urogénitales sont également possibles.

2e groupe – scotochromogènes à croissance lente (M. scrofulaceum, M. matmoense, M. gordonae, etc.). Les micro-organismes forment des colonies jaunes à l'obscurité et orange ou rougeâtres à la lumière, généralement en forme de S, et se développent à 37 °C. Il s'agit du groupe le plus nombreux de mycobactéries non tuberculeuses. Elles sont isolées des plans d'eau et des sols contaminés et présentent une faible pathogénicité pour l'homme et les animaux.

M. scrofulaceum (de l'anglais scrofula) est l'une des principales causes de lymphadénite cervicale chez les enfants de moins de 5 ans. En présence de maladies concomitantes graves, il peut endommager les poumons, les os et les tissus mous. Outre l'eau et le sol, des microbes ont été isolés du lait cru et d'autres produits laitiers.

M. maimoense est un microaérophile, formant des colonies rondes, en forme de dôme, blanc grisâtre, lisses, brillantes, opaques.

Les isolats primaires se développent très lentement à 22-37 °C. L'exposition à la lumière ne provoque pas de production de pigment. Si nécessaire, l'exposition peut être prolongée jusqu'à 12 semaines. Chez l'homme, ils provoquent une maladie pulmonaire chronique.

M. gordonae est le saprophyte le plus fréquemment reconnu, scotochromogène de l'eau du robinet, et provoque extrêmement rarement des mycobactérioses. Outre l'eau (connue sous le nom de M. aquae), elle est souvent isolée du sol, des lavages gastriques, des sécrétions bronchiques ou d'autres substances provenant de patients, mais dans la plupart des cas, elle est non pathogène pour l'homme. Parallèlement, des cas de méningite, de péritonite et de lésions cutanées causés par ce type de mycobactérie ont été rapportés.

Groupe 3: mycobactéries non chromogènes à croissance lente (complexe M. avium, M. gaslri, M. terrae, etc.). Elles forment des colonies incolores de formes S ou SR et R, pouvant présenter des teintes jaune clair et crème. Elles sont isolées des animaux malades, de l'eau et du sol.

M. avium et M. intracellulare sont regroupés en un seul complexe M. avium, car leur différenciation interspécifique présente certaines difficultés. Ces micro-organismes se développent à 25-45 °C, sont pathogènes pour les oiseaux, moins pathogènes pour les bovins, les porcs, les moutons et les chiens, et ne sont pas pathogènes pour les cobayes. Le plus souvent, ces micro-organismes provoquent des lésions pulmonaires chez l'homme. Des lésions de la peau, des tissus musculaires et du système squelettique, ainsi que des formes disséminées de maladies, ont été décrites. Ils comptent parmi les agents responsables d'infections opportunistes qui compliquent le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). M. avium sous-espèce paratuberculosis est l'agent responsable de la maladie de Jones chez les bovins et, possiblement, de la maladie de Crohn (une maladie inflammatoire chronique du tractus gastro-intestinal) chez l'homme. Le microbe est présent dans la viande, le lait et les excréments des vaches infectées, ainsi que dans l'eau et le sol. Les méthodes classiques de purification de l'eau ne l'inactivent pas.

M. xenopi provoque des lésions pulmonaires chez l'homme et des formes disséminées de la maladie associée au sida. Ces bactéries sont isolées chez des grenouilles du genre Xenopus. Elles forment de petites colonies lisses, brillantes et non pigmentées qui deviennent ensuite jaune vif. Les thermophiles ne se développent pas à 22 °C et se développent bien à 37 et 45 °C. À l'examen bactériologique, elles ressemblent à de très fines tiges, effilées à une extrémité et disposées parallèlement les unes aux autres (comme une palissade). Elles sont souvent isolées de l'eau du robinet froide et chaude, y compris de l'eau potable stockée dans les réservoirs des hôpitaux (épidémies nosocomiales). Contrairement aux autres mycobactéries opportunistes, elles sont sensibles à la plupart des médicaments antituberculeux.

M. ukerans est l'agent étiologique de l'ulcère de Buruli (mycobactériose cutanée). Il se développe uniquement à 30-33 °C et la croissance des colonies n'est observée qu'après 7 semaines. L'agent pathogène est également libéré lorsque des souris sont infectées au niveau de la pulpe de la plante de la patte. Cette maladie est fréquente en Australie et en Afrique. L'infection provient de l'environnement tropical et de la vaccination par le BCG contre cette mycobactériose.

Groupe 4: mycobactéries à croissance rapide (complexe M. fortuitum, M. phlei, M. xmegmatis, etc.). Leur croissance est observée sous forme de colonies de forme R ou S pendant 1 à 2 à 7 jours. On les trouve dans l'eau, le sol et les eaux usées et elles sont représentatives de la microflore normale du corps humain. Les bactéries de ce groupe sont rarement isolées à partir de matériel pathologique provenant de patients, mais certaines d'entre elles ont une signification clinique.

Le complexe M. fortuitum comprend M. fortuitum et M. chcionae, qui sont des sous-espèces. Ils provoquent des processus disséminés, des infections cutanées et postopératoires, ainsi que des maladies pulmonaires. Les micro-organismes de ce complexe sont très résistants aux antituberculeux.

M. smegmatis est un représentant de la microflore normale, isolé du smegma chez l'homme. Il se développe bien à 45 °C. Agent pathogène humain, il se classe au deuxième rang des mycobactéries à croissance rapide après le complexe M. fortuitum. Il affecte la peau et les tissus mous. Les agents pathogènes de la tuberculose doivent être différenciés de M. smegmatis lors de l'analyse des urines.

Le plus souvent, la mycobactériose est causée par des représentants des groupes 3 et 1.

Épidémiologie de la mycobactériose

Les agents responsables de la mycobactériose sont largement répandus dans la nature. On les retrouve dans le sol, la poussière, la tourbe, la boue, l'eau des rivières, les étangs et les piscines. Présents chez les tiques et les poissons, ils provoquent des maladies chez les oiseaux, les animaux sauvages et domestiques, et sont représentatifs de la microflore normale des muqueuses des voies respiratoires supérieures et du tractus urogénital chez l'homme. L'infection par des mycobactéries non tuberculeuses se produit dans l'environnement par transmission aérienne, par contact avec des lésions cutanées, ainsi que par l'eau et les aliments. La transmission interhumaine de micro-organismes est rare. Il s'agit de bactéries opportunistes; une diminution de la résistance du macroorganisme et sa prédisposition génétique jouent donc un rôle important dans le développement de la maladie. Des granulomes se forment dans les zones touchées. Dans les cas graves, la phagocytose est incomplète, la bactériémie est prononcée et des macrophages remplis de mycobactéries non tuberculeuses et ressemblant à des cellules lépreuses sont détectés dans les organes.

Symptômes de la mycobactériose

Les symptômes de la mycobactériose sont variés. Le système respiratoire est le plus souvent touché. Les symptômes de la pathologie pulmonaire sont similaires à ceux de la tuberculose. Cependant, on observe fréquemment des cas de localisation extrapulmonaire du processus, impliquant la peau et les tissus sous-cutanés, les surfaces des plaies, les ganglions lymphatiques, les organes génito-urinaires, les os et les articulations, ainsi que les méninges. Les lésions organiques peuvent débuter de manière aiguë ou latente, mais évoluent presque toujours de manière grave.

Le développement d'une infection mixte est également possible; dans certains cas, ils peuvent être à l'origine du développement d'une infection endogène secondaire.

Diagnostic microbiologique de la mycobactériose

La principale méthode de diagnostic de la mycobactériose est bactériologique. Le matériel d'étude est prélevé en fonction de la pathogenèse et des manifestations cliniques de la maladie. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer si la culture pure isolée appartient aux agents responsables de la tuberculose ou à des mycobactéries non tuberculeuses. Ensuite, une série d'études est réalisée pour déterminer le type de mycobactérie, son degré de virulence et le groupe de Runyon. L'identification primaire repose sur des caractéristiques telles que la vitesse de croissance, la pigmentation, la morphologie des colonies et la capacité à se développer à différentes températures. L'identification de ces caractéristiques ne nécessite aucun équipement ni réactif supplémentaire; elles peuvent donc être utilisées dans les laboratoires de base des dispensaires antituberculeux. L'identification finale (identification de référence), par des études biochimiques complexes, est réalisée dans des centres spécialisés d'institutions scientifiques. Dans la plupart des cas, l'identification par des données biochimiques est privilégiée. Les méthodes modernes de génétique moléculaire sont laborieuses, comportent de nombreuses étapes préparatoires, nécessitent un équipement spécifique et sont coûteuses. La détermination de la sensibilité aux antibiotiques est essentielle au traitement. Le critère d'apparition simultanée de données cliniques, radiologiques, de laboratoire et d'isolement de culture pure de mycobactéries non tuberculeuses, la réalisation d'études multiples en dynamique sont d'une importance décisive pour le diagnostic de la mycobactériose.

La détermination des antithèses à l'aide de RNGA, RP, immunoélectrophorèse, RNIF et ELISA, ainsi que la réalisation de tests d'allergie cutanée aux sensitines, sont d'une importance auxiliaire dans le diagnostic.

Traitement et prévention spécifique de la mycobactériose

Tous les types de mycobactéries non tuberculeuses, à l'exception de M. xenopi, sont résistants à l'isoniazide, à la streptomycine et aux thiosemicarbazones. Le traitement de la mycobactériose par antituberculeux et antibactériens doit être prolongé (12 à 13 mois) et combiné. Il est généralement inefficace contre les infections à MAC et les maladies causées par des mycobactéries à croissance rapide. Dans certains cas, un traitement chirurgical est utilisé. Aucun médicament pour la prévention spécifique de la mycobactériose n'a été développé.

[

[