Expert médical de l'article

Nouvelles publications

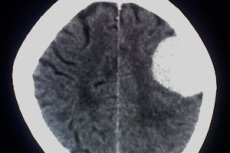

Anaplastic meningioma

Dernière revue: 29.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'endothéliome arachnoïdien, ou méningiome anaplasique, est une pathologie tumorale provenant du tissu endothélial arachnoïdien. Cette tumeur appartient à la catégorie des tumeurs relativement malignes et, selon la classification de l'OMS, elle est classée au troisième degré de malignité.

Le méningiome anaplasique se caractérise par une croissance rapide et une pénétration intensive dans les structures saines environnantes, suivie d'une destruction. La tumeur est considérée comme agressive; elle peut se développer et atteindre un volume important en quelques mois seulement. Le processus malin présente une atypie cellulaire structurelle bien définie. [ 1 ]

Épidémiologie

Le méningiome anaplasique se développe à partir des cellules de la médullaire arachnoïdienne. C'est la tumeur primitive la plus fréquente du système nerveux central. Il siège le plus souvent dans la voûte crânienne (méningiome convexe), le sinus sagittal supérieur (méningiome parasagittal) et les ailes de l'os principal.

Il n’est pas aussi fréquent de trouver la tumeur dans d’autres parties de la base du crâne:

- Dans la fosse crânienne antérieure ou postérieure;

- De la tubérosité de la selle turque;

- De la tente cérébelleuse;

- Ventricules latéraux;

- De la gaine du nerf optique.

Environ 6 % des méningiomes sont localisés dans le canal rachidien.

Le méningiome anaplasique touche principalement les personnes âgées et d'âge moyen. Chez l'enfant, la maladie n'est observée que dans des cas isolés. Les femmes sont un peu plus souvent atteintes que les hommes, en raison de fréquents changements hormonaux. [ 2 ]

Causes ng anaplastic meningioma

Les scientifiques ne parviennent pas à déterminer la cause précise du méningiome anaplasique. Certains facteurs déclenchants sont vraisemblablement associés à l'apparition de la maladie, par exemple:

- Exposition aux radiations (nucléaire, exposition aux radiations).

- Prédisposition héréditaire.

- Effets négatifs des intoxications, produits chimiques qui peuvent pénétrer dans l'organisme par le système respiratoire, les muqueuses, les produits alimentaires.

- Traumatismes crâniens, lésions cranio-cérébrales (principalement sous forme de séquelles à distance).

Les risques potentiels peuvent être le tabagisme, les maladies infectieuses chroniques, le fait de vivre à proximité de lignes électriques, une alimentation inadéquate avec une prédominance d’aliments non naturels, un stress fréquent et une humeur psycho-émotionnelle négative.

L'un des sujets de réflexion concerne les substances cancérigènes présentes dans les aliments. Il s'agit notamment des margarines et des huiles hydrogénées, des saucisses et des produits semi-finis, des snacks et des chips, des boissons gazeuses sucrées, etc. Tous ces produits causent des dommages irréparables, notamment dans un contexte de faible consommation d'aliments d'origine végétale.

Les facteurs exogènes ont toujours inclus l'environnement, notamment les rayonnements ionisants, l'humidité et la pollution atmosphérique. Dans ce cas, la relation avec l'incidence du cancer est directe. Des cellules atypiques se développent, se divisent de manière incontrôlée et forment un méningiome anaplasique. [ 3 ]

Facteurs de risque

Il est important d’être conscient des facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer un méningiome anaplasique:

- Âge avancé;

- Pathologies oncologiques dans l'anamnèse (même traitées avec succès);

- Pathologies cancéreuses chez les parents consanguins;

- Tabagisme, abus d’alcool;

- Troubles métaboliques, traumatisme crânien;

- Certains processus infectieux – par exemple, le virus du papillome humain;

- Exposition à des agents chimiques et toxiques;

- Effets ionisants (y compris les rayons ultraviolets).

Les risques de néoplasmes du SNC, y compris le méningiome anaplasique, augmentent de manière répétée dans le contexte de l'immunosuppression, provoquée par la thérapie médicamenteuse lors de la transplantation de tissus et d'organes, ainsi que dans d'autres cas d'affaiblissement grave ou de stress du système immunitaire. [ 4 ]

Pathogénèse

Chez certains patients, le développement d'un méningiome anaplasique peut être dû à la présence d'une pathologie héréditaire, notamment la neurofibromatose de types I et II. La majorité de ces syndromes sont transmis selon le mode autosomique dominant. Cependant, la part des maladies héréditaires ne dépasse pas 5 à 6 %. Le reste des cas de méningiomes anaplasiques primaires survient de manière sporadique, c'est-à-dire sans cause clairement définie.

Un type de croissance diffuse avec pénétration (germination) dans le tissu cérébral sain voisin est typique de ce processus tumoral.

La question des facteurs déclenchants du développement du méningiome anaplasique reste d'actualité. Il existe une forte probabilité de maladies d'origine génétique, mais l'hérédité ne prévaut pas dans tous les cas. Les mutations possibles se traduisent par une altération du nombre de chromosomes ou des lésions de l'ADN. Ces modifications n'affectent pas l'organisme entier, mais seulement les tissus localisés. Les mutations acquises ou génératives sont considérées comme des « facteurs cancéreux », mais ne sont pas toujours transmises par hérédité.

Le mécanisme pathogénique du développement du méningiome doit donc être étudié individuellement. Les personnes ayant eu des cas de méningiome parmi leurs proches sont plus prédisposées à l'apparition de ce processus pathologique. En cas de tumeurs du système nerveux central dans la lignée familiale, le risque de méningiome anaplasique est multiplié par deux.

Symptômes ng anaplastic meningioma

La symptomatologie du méningiome anaplasique est variée et dépend principalement de la localisation et de la prévalence du processus pathologique. L'évaluation des signes neurologiques joue un rôle primordial dans la détermination du tableau clinique.

- Symptômes cérébraux généraux:

- Mal de tête;

- Augmentation de la pression artérielle, hydrocéphalie.

- Symptômes neurologiques focaux:

- Altération ou perte de certaines fonctions – notamment motrices et sensorielles, dysfonctionnement des nerfs crâniens, troubles mentaux et de la parole, troubles de la mémoire, etc.

- Crises d'épilepsie.

- Troubles endocriniens (lorsque l’hypophyse est impliquée).

Selon l'évolution, les méningiomes aplasiques peuvent être manifestes et asymptomatiques. Les premiers signes apparaissent souvent brutalement, par exemple sous la forme d'une crise épileptiforme, d'une crise d'hydrocéphalie occlusive ou d'une hémorragie.

Les manifestations initiales les plus courantes de la maladie:

- Douleur à la tête (sourde, constante, susceptible de s’aggraver);

- Vomissements, nausées non liés à la prise alimentaire;

- Vertiges, troubles vestibulaires;

- Déficience visuelle, troubles de la parole;

- Convulsions;

- Diminution de la sensibilité, affaiblissement des membres, parésie ou paralysie (le plus souvent unilatérale).

Étapes

Classification des méningiomes:

- Néoplasmes bénins, sans prolifération dans les tissus environnants.

- Foyers malins avec un taux de récidive élevé, une croissance relativement agressive et rapide.

- Foyers malins avec un taux élevé de récidive, une croissance rapide et une atteinte du tissu cérébral environnant.

Classification de Chang:

- T1 - néoplasme jusqu'à 30 cm de diamètre, avec localisation dans le vermis cérébelleux et le toit du 4e ventricule.

- T2 - néoplasme de plus de 30 mm de diamètre, avec prolifération dans les tissus adjacents ou avec remplissage partiel du 4e ventricule.

- T3A - un nidus de plus de 30 mm de diamètre se développant dans la zone du conduit cérébral ou dans le foramen de Luschka et Majandie, provoquant une hydrocéphalie.

- T3B - foyers de plus de 30 mm, se développant dans le tronc cérébral.

- T4 - masse de plus de 30 mm avec hydrocéphalie causée par un blocage de la voie d'écoulement du liquide céphalo-rachidien et avec une pénétration dans le tronc cérébral.

- M0 - pas de métastases.

- M1 - la microscopie révèle des cellules tumorales dans le liquide céphalo-rachidien.

- M2 - métastase dans l'espace sous-pautin des 3e et 4e ventricules.

- M3 - métastase dans l'espace sous-pautin de la moelle épinière.

- M4 - métastase au-delà du système nerveux central.

Formes

Les méningiomes appartiennent à différentes espèces histologiques. Selon ce principe, on distingue les types de pathologies suivants:

- Le méningiome méningothéliomateux se compose de cellules d'aspect mosaïque, avec un noyau rond ou ovale et une chromatine en quantité modérée. Le stroma tumoral présente une faible vascularisation et de fines fibres de tissu conjonctif entourant les champs cellulaires. La structure est typique, constituée d'une superposition de cellules tumorales squameuses, avec une partie centrale calcifiée du foyer.

- Le méningiome fibreux est représenté par des structures de type fibroblaste disposées parallèlement et entrelacées sous forme de faisceaux contenant des fibres de tissu conjonctif. La forme des noyaux est allongée.

- Le néoplasme transitionnel est constitué d'éléments de méningiome fibreux et méningothéliomateux.

- Une néoplasie psammomateuse comprend de nombreux psammomes.

- Le méningiome angiomateux est doté d'un réseau vasculaire bien développé.

- Le méningiome microkystique est représenté par de multiples kystes microscopiques entourés de cellules tumorales en configuration étoilée.

- Le méningiome sécrétoire est une tumeur rare qui a tendance à sécréter des composants qui forment des inclusions hyalines.

- Le méningiome métaplasique s'accompagne d'une transformation des structures méningothéliales en structures d'autres types.

Complications et conséquences

La probabilité de récidive du méningiome anaplasique après traitement est estimée à 60-80 %. Le taux de survie ne dépasse généralement pas 2 ans.

Au stade postopératoire, il est possible de développer des complications de nature infectieuse et inflammatoire, notamment une suppuration de la plaie, une méningite, des processus purulents dans les os du crâne, etc. De telles complications nécessitent une antibiothérapie intensive, parfois une intervention chirurgicale répétée. [ 5 ]

Chez les patients présentant des troubles de la coagulation sanguine ou une tendance à l'hypertension dans la phase postopératoire initiale, il est possible de développer une hémorragie interne dans la zone de l'opération. [ 6 ]

D'autres complications possibles incluent:

- Récidive du méningiome anaplasique (rechute);

- Propagation des foyers tumoraux filles à d’autres tissus et organes (métastases).

Diagnostics ng anaplastic meningioma

L'imagerie par résonance magnétique cérébrale est considérée comme la norme diagnostique en cas de suspicion de tumeur primitive du système nerveux central. On utilise l'injection de produit de contraste, les modes T1 sans injection de produit de contraste, T2, T2 FLAIR, T1 avec injection de produit de contraste, en trois projections ou en mode SPGR. Ces méthodes fournissent les informations les plus complètes sur la localisation, l'échelle et la structure de la tumeur, sa pénétration dans les tissus adjacents et sa prolifération vasculaire.

Le critère principal du diagnostic final de méningiome anaplasique est le résultat de l'analyse histologique. Les principales caractéristiques d'un processus tumoral hautement malin sont considérées comme une atypie cellulaire, un polymorphisme, un faible volume cytoplasmique, une activité mitotique élevée, une localisation dense des éléments cellulaires, une prolifération de l'endothélium vasculaire, des zones d'hémorragies localisées et de nécrose tissulaire, ainsi qu'une altération de la matrice intercellulaire.

Dans les cas graves avec un risque marqué de mortalité, le diagnostic de méningiome anaplasique peut être posé sur la base d'informations cliniques et radiologiques. [ 7 ]

Des analyses sanguines – générales et biochimiques – sont prescrites dans le cadre des mesures diagnostiques standard. Elles évaluent la qualité de la coagulation sanguine, la probabilité d'anémie et de processus inflammatoires.

- Analyses sanguines cliniques approfondies.

- Biochimie sanguine (taux d'urée, de créatinine, de protéines totales, d'albumine, de bilirubine totale, de lactate déshydrogénase, d'alanine aminotransférase, d'aspartate aminotransférase).

- Étude du système de coagulation sanguine, indicateurs de l'hémostase.

- Analyses sanguines pour les marqueurs tumoraux (AFP plasmatique, gonadotrophine chorionique, activité lactate déshydrogénase).

L'analyse génétique moléculaire des mutations du gène IDH1-IDH2 dans le biomatériau ainsi que l'évaluation de la méthylation du gène MGMT sont recommandées.

Le diagnostic instrumental est présenté dans la plupart des cas:

- Avec un scanner avec contraste;

- IRM avec contraste.

Le bénéfice des mesures de diagnostic précoce ne doit pas être sous-estimé, car le méningiome anaplasique se développe plus rapidement au fil du temps et devient plus agressif envers les tissus et structures voisins, ce qui peut constituer une menace directe pour la vie du patient. [ 8 ]

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est réalisé avec des pathologies non oncologiques - par exemple, avec une hémorragie chez des patients présentant des malformations artérielles ou artérioveineuses, avec un processus démyélinisant de type pseudotumorose, des maladies inflammatoires du cerveau (abcès, toxoplasmose, etc.).

De plus, les processus tumoraux primaires du système nerveux central et les métastases sont différenciés. À cette fin, une imagerie par résonance magnétique (IRM) est réalisée, permettant d'identifier les méningiomes anaplasiques avec une précision relativement élevée et de les distinguer d'autres pathologies similaires.

Lorsque cela est indiqué, le médecin traitant peut prescrire un scanner avec ou sans contraste, une angiographie par scanner ou une angiographie par IRM, une tractographie par résonance magnétique, une IRM fonctionnelle avec évaluation des aires motrices et des centres de la parole, une perfusion par scanner ou une perfusion par IRM.

Qui contacter?

Traitement ng anaplastic meningioma

Le méningiome n'est pas toujours situé de manière à faciliter son ablation. La chirurgie n'est indiquée que lorsque le risque de lésion de zones cérébrales fonctionnelles importantes est nul ou minime.

Le méningiome anaplasique est considéré comme une tumeur maligne, bien qu'il présente les caractéristiques des tumeurs malignes et bénignes. Ce processus pathologique peut détruire le tissu cérébral, le comprimer et propager des métastases. Pour stopper la maladie, on recourt principalement à des techniques chirurgicales (optimales) et radiochirurgicales.

Une contre-indication à la réalisation d'une intervention chirurgicale est considérée comme étant:

- L’âge avancé du patient;

- Manque d'accès adéquat au nidus (par exemple, sa croissance dans le sinus caverneux).

La radiothérapie classique est pratiquement exclue en raison de son inefficacité et de la forte probabilité d'endommager les zones saines du cerveau et de la moelle épinière. Dans certains cas, la radiothérapie est prescrite en association avec une résection chirurgicale afin de détruire le foyer pathologique dans les zones inopérables ou de réduire le risque de récidive de méningiome.

La radiothérapie avec l'appareil CyberKnife est considérée comme l'une des méthodes les plus modernes et les moins traumatisantes pour éliminer les méningiomes d'un diamètre allant jusqu'à 35-40 mm. Un flux de rayonnement ionisant est dirigé vers le foyer, minimisant ainsi le risque de lésion des structures environnantes.

Grâce au CyberKnife, les méningiomes anaplasiques peuvent être retirés en toute sécurité. L'intervention est réalisée en ambulatoire et ne nécessite aucune hospitalisation. [ 9 ]

Médicaments

Il est possible d’administrer une chimiothérapie selon des schémas individualisés, [ 10 ] par exemple:

- Lomustine 100 mg/m², Vincristine 1,5 mg/m², Procarbazine 70 mg/m²;

- Témozolomide dans le cadre d'un traitement de chimioradiothérapie 75-100 mg/m²;

- Témozolomide 150-200 mg/m², Cisplatine ou Carboplatine 80 mg/m².

Les schémas thérapeutiques suivants sont indiqués pour le méningiome anaplasique récurrent:

- Bevacizumab 5-10 mg/kg (jour 1, 15) et Irinotecan 125-200 mg/m² (jour 1, 15) tous les 28 jours;

- Bevacizumab 5-10 mg/kg (jour 1, 15, 29) et Lomustine 90 mg/m² (jour 1) toutes les 6 semaines;

- Bevacizumab 5-10 mg/kg (jours 1, 15) et Lomustine 40 mg/m² (jours 1, 8, 15, 22) toutes les six semaines;

- Bevacizumab 5-10 mg/kg (jour 1, 15) tous les 28 jours.

Une thérapie complémentaire est également prescrite sur une base individuelle:

- Corticostéroïdes: dexaméthasone et prednisolone, à des doses adaptées à la gravité des symptômes (la dose minimale efficace est prescrite). Après régression des symptômes, la dose est progressivement réduite jusqu'à l'arrêt complet du traitement. Il est recommandé de prendre simultanément des gastroprotecteurs (inhibiteurs de la pompe à protons). En cas d'œdème sévère, prescrire en complément des salurétiques (furosémide) ou des diurétiques osmotiques (mannitol).

- En cas de convulsions ou de manifestations épileptiformes, des anticonvulsivants sont utilisés. L'acide valproïque, le lévétiracétam et la lamotrigine sont privilégiés. L'utilisation de carbamazépine, de phénobarbital et de phénytoïne en association avec une chimiothérapie est fortement déconseillée. Afin de prévenir les convulsions, les anticonvulsivants ne sont pas utilisés. Les schémas thérapeutiques sont individualisés.

- Les antalgiques sont prescrits aux patients présentant des lésions de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale. Il s'agit principalement d'analgésiques narcotiques tels que le fentanyl et la trimépéridine, en doses individuelles.

- La correction de l'hémostase implique l'administration périopératoire d'héparines de bas poids moléculaire, telles que la nadroparine calcique, la daltéparine sodique, etc., afin de prévenir l'embolie pulmonaire. Les patients prenant régulièrement des anticoagulants (aspirine, clopidogrel) doivent les remplacer par des héparines de bas poids moléculaire au plus tard une semaine avant l'intervention, avec un sevrage la veille de l'intervention et une reprise 48 heures après l'intervention.

Traitement chirurgical

L'opération est réalisée pour réduire autant que possible la taille du méningiome anaplasique, ainsi que pour normaliser la pression intracrânienne, réduire l'insuffisance neurologique et éliminer le matériel morphologique nécessaire.

Pour réaliser la résection et la biopsie, le patient est admis dans un service ou une clinique neurochirurgical spécialisé, dont les spécialistes sont expérimentés dans les interventions neuro-oncologiques. L'intervention nécessite l'utilisation de techniques microchirurgicales et d'un microscope chirurgical.

L'accès opératoire est réalisé par trépanation ostéo-plastique dans la projection des manipulations chirurgicales prévues.

Si l'opération est prévue pour être réalisée anatomiquement à proximité des zones motrices du cortex ou des voies motrices, ou à proximité des noyaux des nerfs crâniens, une surveillance électrophysiologique peropératoire est également incluse.

Il est préférable d'intervenir dans les deux semaines suivant le diagnostic. À défaut, le tableau neurologique peut s'aggraver rapidement et entraîner une affection potentiellement mortelle.

Des suites de neuronavigation et de navigation par fluorescence peropératoire avec de l'acide 5-aminolévulénique sont utilisées pour rendre la chirurgie aussi complète et radicale que possible.

Au stade postopératoire, les patients ayant subi une résection d'un méningiome anaplasique subissent une tomodensitométrie avec contraste ou une imagerie par résonance magnétique.

La prévention

Les facteurs déclenchants du développement du cancer du système nerveux central et les méthodes de prévention sont constamment étudiés par les scientifiques du monde entier. Malheureusement, des milliers de personnes reçoivent un diagnostic de méningiome chaque année, et la plupart de ces patients ne peuvent être guéris en raison d'un diagnostic tardif.

Il est important que tous les facteurs de risque soient perçus dans le cadre de la responsabilité individuelle envers sa propre santé. Les recommandations en matière de nutrition, d'élimination des mauvaises habitudes et de protection contre les rayons ultraviolets sont souvent ignorées par la plupart des gens. Malgré l'existence de causes profondes avérées et logiques, les gens continuent d'abuser de l'alcool, de fumer et de consommer des produits riches en substances cancérigènes.

La prévention la plus simple et la plus abordable consiste avant tout à adopter un mode de vie sain. Cela réduit considérablement les risques de méningiome anaplasique et d'autres tumeurs malignes, et augmente les chances de survie de nombreux patients déjà atteints de la maladie.

Prévoir

L'issue de la pathologie dépend de la localisation et de la prévalence du méningiome anaplasique. Dans de nombreux cas, les néoplasmes récidivent et métastasent, ce qui aggrave considérablement le pronostic de la maladie. Il n'est pas toujours possible d'éliminer complètement ces processus tumoraux; par exemple, la résection des méningiomes de la faux tentorale, de la base du crâne et du sinus caverneux, des foyers pétroclivaux et des masses multiples est difficile.

En raison de la diversité et du manque de clarté des symptômes, un diagnostic précoce est souvent difficile. Chez les patients âgés, le tableau tumoral est parfois confondu avec des modifications cérébrales liées à l'âge, ce qui aggrave encore la situation. Il est essentiel de suspecter le problème à temps et d'orienter le patient vers des examens diagnostiques (IRM et tomodensitométrie), ainsi que de consulter un oncologue, un neurochirurgien ou un radiothérapeute.

En moyenne, le méningiome anaplasique récidive dans 70 % des cas. La survie est limitée à 1 à 2 ans.