Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Symptômes de la maladie de Minkowski-Schoffar.

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La microsphérocytose héréditaire se manifeste cliniquement dans 50 % des cas dès la période néonatale; chez la grande majorité des patients, la maladie débute avant l'adolescence. Il a été établi que l'apparition précoce des symptômes de la maladie prédétermine une évolution plus grave.

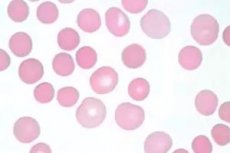

La place centrale dans le tableau clinique est occupée par trois symptômes principaux causés par la localisation intracellulaire de l'hémolyse: ictère, pâleur de la peau et des muqueuses, splénomégalie.

L'intensité de l'ictère peut varier et est déterminée par le taux de bilirubine indirecte. Chez certains patients, un ictère cutané et sclérotique peut être le seul symptôme justifiant une consultation médicale. C'est à ces patients que s'applique la célèbre expression de Chauffard: « Ils sont plus ictériques que malades. » L'ictère se caractérise par son acholuricité, c'est-à-dire l'absence de pigments biliaires dans les urines, mais une urobilinurie est également observée.

La pâleur de la peau et des muqueuses est provoquée par la présence d'anémie et sa gravité dépend du degré d'anémie; en dehors d'une crise hémolytique, la pâleur est moins prononcée, mais pendant une crise elle est vive.

L'intensité de la splénomégalie est variable; au plus fort de la crise, la rate est significativement augmentée de volume, dense, lisse et douloureuse à la palpation. On observe une hypertrophie du foie. Durant la période de compensation, la splénomégalie persiste, mais à un degré moindre.

Les enfants de 4 à 5 ans présentent souvent des calculs biliaires, mais la lithiase biliaire est le plus souvent diagnostiquée chez les adolescents. Elle survient chez environ 50 % des patients n'ayant pas subi de splénectomie.

Les patients présentent souvent un crâne en forme de tour, un palais gothique, une arête nasale large, des anomalies dentaires, une syndactylie, une polydactylie et une hétérochromie de l'iris. Dans les cas sévères et évolutifs de la maladie, un retard de croissance, un retard mental et un hypogénitalisme sont possibles.

Selon la gravité, on distingue trois formes de la maladie. Dans la forme légère, l'état général est satisfaisant, l'hémolyse et la splénomégalie étant peu prononcées. Dans la forme modérée, on observe une anémie légère à modérée avec hémolyse non compensée et épisodes d'ictère, ainsi qu'une splénomégalie prononcée. Dans la forme sévère, on observe une anémie prononcée, nécessitant des transfusions sanguines répétées, des crises agénératives pouvant survenir et un retard de croissance.

Classification de la sphérocytose héréditaire et indications de la splénectomie

Signes |

Norme |

Classification de la sphérocytose |

||

Facile |

Gravité modérée |

Lourd |

||

Hémoglobine (g/l) |

110-160 |

110-150 |

80-120 |

60-80 |

Nombre de réticulocytes (%) |

<3 |

3.1-6 |

>6 |

>10 |

Indice des réticulocytes |

<1,8 |

1,8-3 |

>3 |

|

Teneur en spectrine dans les érythrocytes (en % de la normale) 2 |

100 |

80-100 |

50-80 |

40-60 |

Résistance osmotique |

Norme |

Normal ou légèrement réduit |

Fortement réduit |

Fortement réduit |

Autohémolyse sans glucose (%) en présence de glucose |

>60 <10 |

>60 >10 |

0-80 > 10 |

50 >10 |

Splénectomie |

Habituellement, il n'y a pas besoin |

Doit être complété avant la puberté |

Montré, meilleur à réaliser après 3 ans |

|

Symptômes cliniques |

Aucun |

Pâleur, crise arégénérative, splénomégalie, lithiase biliaire |

Pâleur, crise arégénérative, splénomégalie, lithiase biliaire |

|

La crise arégénératrice est une complication grave de la crise hémolytique, caractérisée par l'apparition de symptômes d'hypoplasie médullaire avec atteinte sélective du germe érythroïde. On pense que le développement de la crise arégénératrice est généralement dû à l'ajout d'une infection virale due au parvovirus B19. Les états arégénérateurs de la moelle osseuse durent de quelques jours à deux semaines, provoquent une anémie sévère et peuvent être la principale cause de décès du patient. Cliniquement, une pâleur prononcée de la peau et des muqueuses est observée en l'absence totale d'ictère cutané et sclérotique, une hypertrophie de la rate est absente ou insignifiante, et il n'existe pas de corrélation entre la gravité de la splénomégalie et celle de la crise anémique. La réticulocytose est absente, pouvant aller jusqu'à la disparition complète des réticulocytes du sang périphérique. Une thrombocytopénie est détectée chez certains enfants. Les crises arégénératives sont observées principalement chez les enfants âgés de 3 à 11 ans et, malgré leur gravité, sont réversibles.

L'évolution de l'anémie de Minkowski-Chauffard est ondulante; après le développement d'une crise, les paramètres cliniques et biologiques s'améliorent et une rémission survient, durant de plusieurs mois à plusieurs années.

Complications

La crise hémolytique est une forte augmentation des processus d'hémolyse, souvent dans le contexte d'une infection.

La crise érythroblastopénie (aplasique) – arrêt de la maturation des cellules érythroïdes – est souvent associée à des modifications mégaloblastiques. Elle est généralement provoquée par une infection par le parvovirus B19, car ce dernier affecte les normoblastes en développement, provoquant un arrêt transitoire de leur production.

Une carence en folates due à un renouvellement accéléré des globules rouges peut entraîner le développement d’une anémie mégaloblastique sévère.

La maladie des calculs biliaires survient chez environ la moitié des patients non traités et la probabilité de son développement augmente avec l’âge.

La surcharge en fer secondaire est rare.

[ 1 ]

[ 1 ]