Expert médical de l'article

Nouvelles publications

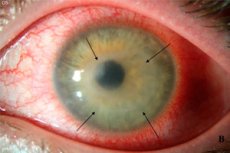

Kératite à Acanthamoeba

Dernière revue: 05.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Parmi les nombreuses maladies oculaires, la kératite à Acanthamoeba n'est pas particulièrement fréquente, bien qu'elle ne soit pas spécifique au sexe ou à l'âge. Cette maladie grave, qui affecte la fonctionnalité de la cornée, touche principalement les personnes malvoyantes portant des lentilles de contact. Il serait donc très utile de connaître les risques pour les patients qui choisissent cette méthode de correction visuelle et de savoir comment éviter les conséquences désagréables, sans pour autant nécessiter une intervention chirurgicale et entraîner la cécité.

Que signifie le diagnostic?

Dans le milieu médical, il est courant de nommer les maladies inflammatoires de manière identique, en ajoutant le suffixe « -ite » à la racine du mot. Lorsqu'il s'agit d'inflammation de la cornée, le diagnostic ressemble à celui de « kératite ». Cependant, les causes de l'inflammation peuvent être différentes; pour les préciser, on utilise les expressions suivantes:

- si la cause était une blessure à l'œil - kératite traumatique,

- en cas de nature virale de la maladie – kératite virale (en cas d’infection par le virus de l’herpès – herpétique),

- en cas de nature parasitaire de la pathologie – kératite parasitaire (acanthamoeba, onchocercose), etc.

Il existe également d’autres types de kératite causés par des champignons, des bactéries et des coups de soleil aux yeux (l’un des types de forme traumatique de la maladie).

La kératite à Acanthamoeba est l'une des formes parasitaires de la maladie. Son agent causal est un protozoaire appelé « acanthamoeba ». Lorsque ce petit parasite pénètre dans l'œil et se multiplie, la personne ressent une gêne oculaire et voit mal, que ce soit en portant ou en retirant ses lentilles. Au lieu d'une correction, la vision se dégrade progressivement. La cause ne réside pas dans les lentilles elles-mêmes, mais dans leur mauvaise utilisation. [ 1 ]

Épidémiologie

Les statistiques confirment que la baignade en eau libre, avec contact direct des lentilles avec l'eau, est la principale cause de kératite à Acanthamoeba. Environ 90 à 96 % des cas détectés appartiennent à cette catégorie. De plus, le risque d'inflammation cornéenne est beaucoup plus élevé avec le port de lentilles de contact souples.

Français Des études antérieures ont estimé l'incidence à 1,2 par million d'adultes et à 0,2 (États-Unis) à 2 (Royaume-Uni) pour 10 000 porteurs de lentilles de contact souples par an.[ 2 ] Parmar et al. ont suggéré que l'incidence pourrait être dix fois plus élevée.[ 3 ] Une forte augmentation de l'incidence de la kératite à Acanthamoeba a été observée dans les années 1980, en grande partie en raison de la disponibilité accrue des lentilles de contact souples et de l'utilisation de solutions pour lentilles de contact non stériles.[ 4 ] D'autres épidémies à la fin des années 1990 et dans les années 2000 ont été signalées aux États-Unis et en Europe et ont été épidémiologiquement liées à un certain nombre de sources possibles, notamment la contamination de l'approvisionnement en eau municipale,[ 5 ] les inondations régionales,[ 6 ] et l'utilisation de solutions désinfectantes pour lentilles de contact polyvalentes largement disponibles.[ 7 ],[ 8 ]

Comme l'a montré une enquête auprès des patients, la plupart des personnes atteintes nageaient en eau libre (rivières, lacs, étangs, mer). Apparemment, la désinfection de l'eau réduit le nombre de bactéries et de protozoaires, ne laissant intacts que les micro-organismes au stade kystique. Ce sont ces derniers qui pénètrent dans l'organisme avec l'eau du robinet. Dans un environnement propice, les kystes passent au stade végétatif.

Les autres voies d'infection par ce parasite unicellulaire sont moins pertinentes. Par exemple, l'infection par Acanthamoeba après une intervention chirurgicale ou un traumatisme est beaucoup moins fréquente (environ 4 % des cas).

L'œil est une structure très sensible. Il n'est pas surprenant que la moindre poussière ou le moindre cil dans l'œil soit une gêne importante et provoque des sensations très désagréables. Même les lentilles les plus souples, surtout utilisées avec négligence ou de manière incorrecte, peuvent devenir un facteur traumatique pour la cornée. En frottant sa surface et en la grattant avec des microparticules collées (lors de solutions qui ne nettoient pas bien les lentilles), elles facilitent la pénétration de l'infection en profondeur. En adhérant étroitement à l'œil, elles assurent un contact idéal entre la cornée et les agents pathogènes qui s'accumulent sur le cristallin après interaction avec un environnement infecté (notamment l'eau). Acanthamoeba est, pour ainsi dire, « enfermé » dans des conditions d'existence idéales, où il parasite ensuite.

Quant à la situation épidémiologique, elle s'est considérablement améliorée au cours des cinquante dernières années. Les médecins ont été confrontés pour la première fois à une épidémie de la maladie en 1973, lorsque l'inflammation n'a touché que 10 % des patients portant des lentilles de contact. Aujourd'hui, la kératite est rarement diagnostiquée (4,2 % des patients diagnostiqués avec des maladies oculaires inflammatoires), mais la plupart des patients consultent en raison du port de lentilles.

Grâce à une étude approfondie des causes de la maladie et au développement de mesures efficaces de prévention, les médecins ont réussi à réduire son incidence. Malgré ces statistiques encourageantes, il ne faut pas oublier que les maladies oculaires inflammatoires sont responsables d'environ 50 % des hospitalisations et de 30 % des cas de perte de vision.

Causes kératite à acanthamoeba

Étant donné la capacité d'Acanthamoeba à survivre même dans des conditions défavorables, on peut affirmer sans risque que ce micro-organisme fait partie intégrante de notre environnement. Il n'est pas surprenant que nous le rencontrions partout. Mais alors pourquoi la maladie ne se développe-t-elle pas à grande échelle?

La raison en est que la nature a pris soin de la protection naturelle des yeux. Les micro-organismes ne pénètrent pas facilement dans la cornée; ils ne sont donc généralement que des passagers de transit. Cependant, certains facteurs peuvent favoriser la pénétration du parasite dans les structures oculaires, où il peut rester plus longtemps et se reproduire, détruisant ainsi les tissus de la cornée. Parmi ces facteurs, on peut citer:

- mauvaise utilisation des lentilles de contact,

- blessures aux yeux,

- égratignures cornéennes ou toute autre violation de son intégrité, y compris les interventions chirurgicales et les soins postopératoires.

Acanthamoeba n'a pas besoin d'un hôte pour exister, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas nuire aux organes de la vision, qui sont un milieu nutritif idéal, contenant des substances d'origine organique. [ 9 ]

La kératite à Acanthamoeba est une inflammation de la cornée causée par l'Acanthamoeba, qui a pénétré profondément dans le tissu oculaire ou s'est multipliée dans l'environnement idéal créé par les lentilles de contact. Il n'est pas surprenant que la plupart des patients présentant ce diagnostic portent activement des lentilles au quotidien. Et, comme souvent, ils ne respectent pas toujours les règles d'utilisation et d'entretien des lentilles de contact. De plus, la maladie peut toucher un œil, voire les deux.

Les ophtalmologistes considèrent les facteurs de risque suivants pour l'infection des yeux par Acanthamoeba et le développement d'un processus inflammatoire dans la cornée:

- nager avec des lentilles de contact, notamment dans les plans d'eau naturels,

- Mauvais entretien des lentilles:

- rinçage à l'eau courante,

- utiliser de l'eau du robinet ou des solutions non stériles pour conserver les lentilles,

- désinfection inadéquate ou inexistante des lentilles,

- entretien inadéquat (nettoyage et désinfection) du récipient de stockage des lentilles,

- solutions d'économie pour le stockage des lentilles (réutilisation, ajout de solution fraîche à la solution usagée),

- non-respect des règles d'hygiène des mains et des yeux lors de l'utilisation de lentilles de contact.

Bien que ce dernier point semble être le facteur d'infection le plus probable, il est plus dangereux en tant que cause de kératite bactérienne. La kératite à Acanthamoeba survient le plus souvent au contact de l'eau, par exemple en nageant sans retirer ses lentilles de contact ou en les manipulant avec les mains mouillées. Ainsi, dans les plans d'eau naturels, il est très difficile de maintenir l'hygiène des mains nécessaire lors du retrait ou de la pose de lentilles de contact. De plus, les conditions de stockage ne sont pas toujours réunies, ce qui pousse les nageurs à ne pas les retirer. Or, il s'agit d'une arme à double tranchant: préserver les propriétés des lentilles peut être préjudiciable aux yeux.

La littérature a établi que le port de lentilles de contact est le facteur de risque le plus important pour le développement de la kératite à Acanthamoeba, avec une association entre la maladie et les lentilles de contact signalée dans 75 à 85 % des cas. [ 10 ]

Une corrélation avec la kératite à herpès simplex a déjà été rapportée,[ 11 ],[ 12 ]: environ 17 % des cas de KA présentent des antécédents de maladie oculaire à HSV ou de co-infection active à HSV.

Pathogénèse

La pathogénèse de la kératite à Acanthamoeba implique une cytolyse et une phagocytose de l'épithélium cornéen médiées par le parasite, ainsi qu'une invasion et une dissolution du stroma cornéen.[ 13 ]

La maladie est classée comme infectieuse et inflammatoire, car son développement est associé à une infection parasitaire. L'agent causal de la maladie (acanthamoeba) est un parasite unicellulaire dont l'habitat habituel est l'eau. On le trouve généralement dans les réservoirs naturels, d'où il s'infiltre également dans l'eau du robinet. Cependant, cela ne signifie pas que l'eau d'un réservoir artificiel (étang ou même piscine) soit totalement sûre; on peut également y trouver des acanthamoeba, ainsi que dans le sol humidifié avec cette même eau.

Le genre Acanthamoeba comprend plusieurs types d'amibes libres, dont six sont dangereuses pour l'homme. Ce sont des aérobies qui vivent dans le sol et l'eau, notamment ceux contaminés par les eaux usées. On les trouve également dans la poussière, où elles se déposent après l'assèchement des plans d'eau ou des sols. Dans ce cas, les micro-organismes entrent simplement dans un stade de faible activité (kystes), où ils ne craignent ni les changements de température ni les procédures de désinfection.

Les acanthamoebas se développent dans l'eau du robinet et les eaux usées, ainsi que dans les liquides circulant dans les systèmes de chauffage et d'eau chaude. Les températures élevées de l'eau favorisent la reproduction des micro-organismes.

L'eau contenant des micro-organismes peut pénétrer dans les yeux lors du bain, du lavage, ou du contact avec les yeux avec des mains mouillées ou sales. Cependant, le contact avec les yeux avec de l'eau ou de la terre contaminée par des parasites ne provoque pas de maladie. De plus, l'acanthamoeba peut être présente chez les personnes en bonne santé (dans le nasopharynx et les selles).

Notre œil est conçu de telle sorte que les glandes lacrymales qu'il contient facilitent l'humidification et le nettoyage physiologiques de la cornée. La poussière et les micro-organismes qui s'y déposent sont évacués par le système de drainage de l'appareil lacrymal vers le nasopharynx, d'où ils sont excrétés avec le mucus. Le parasite n'a tout simplement pas le temps de s'installer dans l'œil et de commencer à se reproduire activement.

En cas de perturbation de la fonction de drainage, l'Acanthamoeba s'installe non seulement confortablement dans un environnement idéal (chaud et humide), mais commence également à se multiplier activement, provoquant une inflammation diffuse de la cornée.

Symptômes kératite à acanthamoeba

La kératite à Acanthamoeba est une maladie oculaire inflammatoire qui présente certains symptômes: rougeur des yeux, sensation de corps étranger et gêne oculaire associée, douleur (fréquente en cas d'inflammation), qui s'intensifie au retrait des lentilles de contact. Ces symptômes peuvent être considérés comme les premiers signes d'une inflammation de la cornée, bien que de nombreuses autres maladies oculaires, notamment une tache dans l'œil, présentent les mêmes symptômes. Les patients peuvent alors se plaindre de larmes inexpliquées qui coulent contre leur volonté, de douleurs oculaires et d'une baisse de la vision (comme si un film se déroulait devant les yeux). [ 14 ]

Tous ces symptômes sont similaires à la sensation ressentie lorsqu'un petit grain de poussière pénètre dans l'œil, mais dans ce cas, il est impossible de cligner des yeux. Le tableau clinique est particulièrement persistant, mais à mesure que l'inflammation se développe, les symptômes de la kératite à Acanthamoeba ont tendance à s'intensifier. Au début, on ne ressent qu'une gêne derrière la paupière, puis une douleur et, enfin, des douleurs aiguës et coupantes, comme une plaie ouverte, provoquant et intensifiant le larmoiement.

Il convient toutefois de noter que l'apparition soudaine de la maladie ou la progression rapide de l'inflammation n'est observée que chez 10 % des patients. Chez les autres, la maladie évolue lentement, mais pas de façon bénigne.

Quelle que soit la cause de l'inflammation, la kératite se manifeste par un ensemble de symptômes spécifiques, appelés syndrome cornéen. Elle se caractérise par:

- douleur aiguë et intense dans l'œil,

- augmentation du larmoiement,

- contraction spasmodique du muscle orbiculaire de l'œil, qui entraîne une fermeture involontaire de l'œil (blépharospasme),

- réaction douloureuse des yeux à la lumière vive (photophobie).

Ce syndrome est spécifique et permet de différencier l’inflammation cornéenne de la conjonctivite avant de rechercher l’agent causal de l’inflammation.

Aux stades avancés, si l'inflammation n'a pas été traitée ou a été insuffisamment traitée, on peut observer une opacification de la cornée (une altération de la transparence est l'un des signes caractéristiques de la kératite), la formation d'une tache claire (leucome) et une détérioration notable de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité. Dans certains cas, un ulcère purulent se forme sur la cornée, signe de la pénétration de l'infection dans les tissus profonds de l'œil.

Complications et conséquences

Rappelons une fois de plus que les tissus de l'organe visuel sont extrêmement sensibles, ce qui explique leur forte réactivité face aux conditions défavorables. Cette structure optique complexe s'avère très fragile et sujette aux changements dégénératifs. L'inflammation de la cornée est difficile à traiter, tandis qu'un processus inflammatoire prolongé peut facilement altérer les propriétés et la fonctionnalité de l'organe.

La kératite à Acanthamoeba est une maladie aux symptômes désagréables prononcés, source d'inconfort important et dégradant la qualité de vie du patient. Êtes-vous capable de reprendre votre travail habituel si un grain de poussière vous irrite l'œil? Toutes les pensées se tournent immédiatement vers la façon de l'éliminer. Mais en cas d'inflammation de la cornée, un tel grain est une amibe, qui n'est plus aussi facile à retirer de l'œil. Des symptômes douloureux affligent alors constamment la personne, parfois légèrement affaiblie, puis revenant avec une vigueur renouvelée.

Il est évident qu'une telle situation affectera la capacité de travail et l'état mental d'une personne. Le déficit d'attention lié à la douleur, combiné à une baisse de la vision, peut devenir un obstacle à l'accomplissement des obligations professionnelles. La fermeture spontanée des yeux et une mauvaise vision augmentent le risque d'accidents domestiques et professionnels.

Voici les conséquences d'une kératite, quelle que soit son étiologie, si le patient ne consulte pas de professionnel de la santé ou s'auto-médicamente sans en comprendre la cause et le mécanisme. Des complications peuvent également survenir en l'absence de traitement et en cas de mauvais choix de méthodes thérapeutiques efficaces, souvent lié à un diagnostic erroné. Après tout, chaque kératite, quelle que soit son étiologie, nécessite une approche thérapeutique spécifique.

La complication la plus fréquente du processus inflammatoire de la cornée est son opacification. Une inflammation prolongée provoque des lésions cicatricielles des tissus oculaires, dont la résorption complète n'est pas toujours possible. Dans certains cas, les modifications de la transparence de la cornée évoluent vers la formation d'une tache lumineuse locale (leucome) ou une baisse générale de la vision d'un œil, pouvant aller jusqu'à la cécité complète. [ 15 ]

Toute inflammation est un terrain propice au développement d'une infection bactérienne, qui peut facilement se développer en cas d'infection parasitaire. Dans ce cas, l'inflammation peut également toucher les structures les plus profondes de l'œil, provoquant le développement d'une inflammation purulente des membranes internes du globe oculaire (endophtalmie), ainsi que d'une inflammation de toutes les membranes et milieux oculaires (panophtalmie).

Dans le contexte d’une immunité réduite, l’ajout d’une infection par le virus de l’herpès n’est pas rare.

Plus l'inflammation est profonde, plus les conséquences sont graves. Il n'est pas toujours possible de préserver la vision et l'aspect esthétique de l'œil. La maladie récidive souvent malgré un traitement apparemment efficace. Les médecins ont alors parfois recours à la chirurgie, qui consiste à remplacer (transplanter) la cornée.

La kératite à Acanthamoeba, comme toute inflammation de la cornée, présente 5 degrés de gravité (stades):

- lésion épithéliale superficielle,

- kératite ponctuée superficielle,

- stromal annulaire,

- ulcéreuse (avec formation de plaies sur la cornée)

- sclérite (inflammation s'étendant à la sclérotique)

Les deux premiers stades sont traités par des médicaments. Cependant, le traitement ne donne pas toujours de bons résultats. À mesure que la maladie progresse, un traitement chirurgical est indiqué en association avec des médicaments.

Diagnostics kératite à acanthamoeba

Tôt ou tard, l'inconfort et la douleur oculaires obligent les patients à consulter un spécialiste. Or, il s'avère que la cause de la douleur et de la détérioration de la vision n'était pas les lentilles de contact et la poussière qui y adhère, mais des protozoaires qui se sont installés dans les tissus oculaires suite à une négligence humaine. Or, il est difficile pour un médecin d'identifier, à l'apparence du patient, la cause de la rougeur, de la douleur et des larmoiements, car ces symptômes sont également présents dans d'autres maladies. La rougeur et la douleur oculaires associées à une photophobie sont observées même en cas de grippe, sans parler des maladies oculaires. [ 16 ]

Seul un spécialiste (ophtalmologiste), auquel le patient est adressé, peut établir un diagnostic précis. Pour ce médecin, l'opacité cornéenne, causée par l'accumulation de leucocytes, de lymphocytes et d'autres petits éléments cellulaires, dont le taux augmente lors de l'inflammation, sera un indicateur du processus inflammatoire.

Cependant, l'opacification de cette partie de l'œil peut également être causée par des changements dégénératifs-dystrophiques. Il est donc important pour le médecin de déterminer s'il y a une inflammation et à quoi elle est associée. Une description détaillée des symptômes et de l'anamnèse du patient l'aidera à cet égard: porte-t-il des lentilles de contact, comment les entretient-il? Les retire-t-il pour nager? A-t-il déjà subi des blessures oculaires, etc.

Le diagnostic instrumental de la kératite à Acanthamoeba repose généralement sur une méthode principale: la biomicroscopie oculaire, qui consiste en une étude sans contact de diverses structures oculaires à l'aide d'un équipement spécifique. L'examen utilise un microscope et différents types d'éclairage, permettant de visualiser même les structures du système optique complexe de l'œil, invisibles sous un éclairage normal. [ 17 ]

La biomicroscopie échographique (avec ou sans contact avec l'anesthésie) est de plus en plus utilisée dans les cliniques modernes. Dans tous les cas, le médecin reçoit des informations fiables sur les différentes structures de l'œil, leur état, la présence d'une inflammation, sa nature et sa prévalence. La biomicroscopie permet de détecter la maladie dès les premiers stades, lorsque les symptômes ne sont pas encore prononcés.

Mais identifier une inflammation cornéenne ne représente que la moitié du travail. Il est important d'en déterminer la cause. C'est là que les problèmes surviennent souvent. Le diagnostic différentiel des kératites bactériennes, virales, allergiques, fongiques et autres est assez difficile. Le risque d'un diagnostic erroné est élevé.

Des tests spécifiques permettent de déterminer la cause de la maladie ou d'exclure ses différentes variantes. Une analyse sanguine permet d'identifier une inflammation, mais sans plus. Cependant, des études microbiologiques peuvent apporter une réponse quant à l'agent causal de la maladie. À cette fin, les mesures suivantes sont réalisées:

- examen bactériologique du matériel prélevé lors du grattage de la cornée (le plus souvent en utilisant la méthode de réaction en chaîne par polymérase (PCR), [ 18 ], [ 19 ]

- examen cytologique de l'épithélium de la conjonctive et de la cornée,

- tests d'allergie avec différents antigènes,

- études sérologiques basées sur l'interaction des antigènes et des anticorps.

Le problème est que le diagnostic de « kératite à acanthamoeba » repose souvent sur l'absence de signes d'autres agents pathogènes, et non sur la présence de kystes et d'individus d'acanthamoeba actifs. Les analyses de laboratoire ne permettent pas toujours de déterminer avec précision la présence ou non de protozoaires dans les tissus oculaires.

Récemment, une méthode spécifique de microscopie confocale à balayage laser, offrant un excellent contraste et une excellente résolution spatiale, a gagné en popularité. Elle permet d'identifier l'agent pathogène et ses kystes dans n'importe quelle couche cornéenne, afin de déterminer la profondeur et l'étendue de la lésion oculaire. Cela permet d'établir un diagnostic avec une précision maximale, en excluant les maladies présentant des symptômes similaires.

Traitement kératite à acanthamoeba

L'inflammation des structures oculaires pouvant avoir diverses causes, le médecin ne peut prescrire un traitement efficace qu'après s'être assuré du bon diagnostic. Cependant, les erreurs de diagnostic sont souvent découvertes après un certain temps, lorsque le traitement prescrit (le plus souvent une antibiothérapie en raison d'une suspicion d'origine bactérienne) ne donne pas de résultats. Les médicaments utilisés doivent être efficaces contre les protozoaires, et pas seulement contre les bactéries. Le choix des antibiotiques et des antiseptiques ne doit donc pas être aléatoire, comme pour la conjonctivite.

D'ailleurs, ce problème survient souvent en automédication, car les connaissances sur les maladies oculaires sont limitées. Les patients attribuent donc tous les symptômes à la conjonctivite, sans tenir compte de l'agent pathogène. Ils tentent alors de traiter la conjonctivite avec des médicaments autrefois prescrits. Souvent, cela ne fait qu'aggraver la situation, car le temps joue en leur faveur. De plus, les patients continuent souvent de porter des lentilles de contact, ce qui est interdit.

Le traitement de la kératite à Acanthamoeba commence par un diagnostic précis et le refus du port de lentilles de contact, au moins pendant la durée du traitement. Les formes légères de la maladie, détectées à un stade précoce, sont traitées en ambulatoire. Une hospitalisation est indiquée pour les formes sévères et compliquées de kératite. Dans ces cas, un traitement chirurgical est également envisagé (kératoplastie stratifiée superficielle et profonde, kératoplastie pénétrante, kératectomie photothérapeutique).

Dans les cas légers, des médicaments sont utilisés pour détruire l'agent pathogène (Acanthamoeba et ses kystes) et restaurer le tissu cornéen. À cette fin, on utilise des collyres, des pommades, des instillations de médicaments et des films médicinaux contenant des composants antibactériens (antiprotozoaires), anti-inflammatoires et parfois antiviraux (en cas d'infection herpétique).

Pour lutter contre l'agent pathogène, une association d'antibiotiques et d'antiseptiques est utilisée, car il n'existe actuellement aucun médicament spécifique actif contre Acanthamoeba. Le plus souvent, on utilise une association de chlorhexidine (sous forme d'instillations) et de polyhexaméthylène biguanide (inclus dans la solution d'entretien pour lentilles de contact Opti-Free, utilisée pour l'instillation oculaire, et dans les gouttes oculaires hydratantes Comfort-Drops). Ce complexe est efficace contre les formes actives de l'amibe et ses kystes. Les biguanides constituent le seul traitement efficace contre la forme enkystée résistante de l'organisme in vitro et in vivo. L'utilisation de stéroïdes modernes est controversée, mais probablement efficace, pour le traitement des complications inflammatoires graves de la cornée, qui se sont avérées inefficaces avec les biguanides. La sclérite associée à Acanthamoeba est rarement associée à une invasion extracornéenne et est généralement traitée par des anti-inflammatoires systémiques en association avec des biguanides topiques. La kératoplastie thérapeutique peut être utilisée dans le traitement de certaines complications graves de la kératite à Acanthamoeba.[ 20 ]

Dans les cas plus graves, avec une évolution compliquée de la maladie et en l'absence d'effet d'un traitement spécifique, les médicaments suivants sont en outre prescrits:

- gouttes antiseptiques « Vitabact » à base de picloxidine ou « Okomistin » à base de miramistine,

- diamédines (la propamidine est une substance à action bactéricide et antiprotozoaire prononcée, incluse dans les gouttes ophtalmiques importées, par exemple le médicament « Brolene »),

- antibiotiques du groupe des aminosides (néomycine, gentamicine) et fluoroquinolones (il existe des informations sur la grande efficacité du médicament antimicrobien du groupe des fluoroquinolones à base de moxifloxacine « Vigamox » sous forme de collyre),

- antibiotiques polypeptidiques (polymyxine),

- mycostatiques (fluconazole, intraconazole),

- préparations à base d'iode (povidone iodée),

- médicaments anti-inflammatoires:

- Les AINS (par exemple, les gouttes Indocollyre à base d'indométacine - soulagent la douleur et l'inflammation) sont prescrits rarement et pour une courte durée,

- les corticostéroïdes, tels que la dexaméthasone, sont utilisés principalement après une intervention chirurgicale ou pendant la période non aiguë de la maladie, car ils peuvent provoquer une activation de la maladie; des médicaments antiglaucome sont prescrits en association avec eux (par exemple, « Arutimol », qui normalise la pression intraoculaire),

- mydriatiques (ces médicaments sont prescrits à la fois à des fins diagnostiques pour dilater la pupille et pour le traitement des maladies inflammatoires oculaires),

- préparations à effet régénérant (Korneregel, Lipoflavon, Tauforin),

- installations de larmes artificielles,

- vitamines, stimulants biogènes.

La diminution de l'acuité visuelle est également traitée à l'aide de procédures physiothérapeutiques: électrophorèse, phonophorèse avec enzymes, ozonothérapie, VLOC.

Il existe différentes approches pour le traitement de la kératite à Acanthamoeba, les médicaments et les schémas thérapeutiques sont prescrits individuellement, en fonction du diagnostic, du stade et de la gravité de la maladie, de la présence de complications, de l'efficacité de la thérapie, etc.

Médicaments

L'expérience montre que les antibiotiques conventionnels à large spectre sont efficaces dans les cas complexes de kératite à Acanthamoeba, mais qu'ils n'ont pas d'effet néfaste sur l'Acanthamoeba. Les antiseptiques, notamment la chlorhexidine, et un désinfectant présent dans les collyres et les solutions d'entretien pour lentilles de contact ont un effet bactéricide plus prononcé. Grâce à la solution Opti-Free, vous pouvez éviter une maladie oculaire dangereuse. [ 21 ]

En ce qui concerne les antiseptiques, le collyre « Okomistin » est largement utilisé dans le traitement des maladies oculaires inflammatoires. Son principe actif, la miramistine, est actif contre un grand nombre de bactéries, de champignons et de protozoaires, et augmente également la sensibilité des agents pathogènes aux agents antimicrobiens plus puissants.

Pour le traitement de la kératite, Okomistin est utilisé en association avec des antiprotozoaires et des antibiotiques. Le médicament est prescrit aux adultes et aux enfants 4 à 6 fois par jour. Il est instillé dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil à raison de 1 à 2 gouttes (pour les enfants) et de 2 à 3 gouttes (pour les adultes) pendant une durée maximale de 14 jours.

Le médicament est également utilisé dans la période postopératoire: 1 à 2 gouttes trois fois par jour pendant 5 jours maximum, et également pour préparer à la chirurgie (2 à 3 gouttes trois fois par jour pendant 2 à 3 jours).

La seule contre-indication à l’utilisation de l’antiseptique est l’hypersensibilité à sa composition.

L'utilisation du médicament s'accompagne rarement d'inconfort (une légère sensation de brûlure qui disparaît en quelques secondes). Cet effet secondaire n'est pas dangereux et ne constitue pas un motif d'arrêt du traitement. Cependant, les réactions d'hypersensibilité nécessitent l'arrêt du médicament et la révision du traitement.

« Okomistin » est souvent utilisé en association avec des antibiotiques locaux.

L'antiseptique « Vitabact » à base de picloxidine, un dérivé de biguanide considéré comme actif contre un grand nombre d'infections, y compris celles à protozoaires, n'est pas moins populaire dans le traitement de la kératite à acanthamoeba.

Le médicament est disponible sous forme de collyre. On prescrit généralement une goutte 3 à 4 fois par jour (jusqu'à 6 fois) pendant dix jours. Avant une intervention chirurgicale, il est également recommandé d'injecter deux gouttes de la solution dans le cul-de-sac conjonctival.

Le médicament n'est pas prescrit en cas d'intolérance à ses composants ou d'hypersensibilité aux biguanides. Pendant l'allaitement, il est préférable de ne pas allaiter l'enfant pendant la durée du traitement. Il est également déconseillé d'utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Lors de l'instillation de la solution dans les yeux, une sensation de brûlure peut être ressentie, une hyperémie locale est notée, qui ne nécessite pas de traitement.

Les gouttes ophtalmiques Brolene à la propamidine constituent une bonne alternative au traitement combiné par gouttes Comfort et chlorhexidine ou un autre antiseptique. La propamidine réduit l'activité des agents pathogènes et inhibe leur reproduction, ce qui facilite leur élimination de l'œil par instillation.

La solution est administrée dans l'œil 1 à 2 gouttes jusqu'à 4 fois par jour.

Les gouttes ne sont pas recommandées aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux patients présentant une hypersensibilité aux composants du médicament.

L'utilisation du médicament est indolore, mais une vision floue peut être ressentie pendant un certain temps. Durant cette période, il est préférable d'éviter toute activité potentiellement dangereuse. Si la vision se dégrade ou que les symptômes de la maladie s'aggravent, consultez un médecin.

L'« Indocollyre » est un médicament non hormonal aux effets anti-inflammatoires et analgésiques. Il est principalement prescrit après une chirurgie oculaire, mais peut également être utilisé dans le cadre de traitements médicamenteux complexes sans intervention chirurgicale.

Le médicament est prescrit 1 goutte 3 à 4 fois par jour, y compris la veille de l'opération (cela réduit le risque de complications).

Ce médicament est indiqué en cas de syndrome douloureux intense. Cependant, il présente plusieurs contre-indications sérieuses: hypersensibilité au médicament, antécédents d'asthme à l'aspirine, ulcère gastrique et ulcère duodénal, pathologies hépatiques et rénales sévères, deuxième moitié de grossesse, allaitement. Ce médicament n'est pas utilisé en pédiatrie.

"Indocollyre" appartient à la catégorie des AINS qui, en raison de leur effet sur le sang, inhibent les processus de régénération de la cornée, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pendant une longue période ou sans prescription médicale.

L'utilisation de ce médicament peut entraîner des effets secondaires oculaires: rougeurs, démangeaisons, légère sensation de brûlure, détérioration temporaire de l'acuité visuelle et augmentation de la sensibilité à la lumière. Cependant, ces symptômes sont rares.

« Korneregel » est une préparation ophtalmique sous forme de gel à base de dexpanthénol. Il favorise la régénération des muqueuses oculaires et de la peau environnante, pénétrant facilement en profondeur dans les tissus. Il est activement utilisé dans le traitement complexe des kératites d'étiologies diverses.

Le gel s'applique localement, en fonction de la gravité de la maladie. Commencez par 1 goutte 4 fois par jour, puis 1 goutte avant le coucher. Placez le gel dans le cul-de-sac conjonctival.

La durée du traitement est strictement individuelle et déterminée par le médecin en fonction de l'effet thérapeutique observé. Il est conseillé de ne pas utiliser le médicament trop souvent ni trop longtemps en raison du conservateur contenu dans le gel, qui peut provoquer une irritation, voire des lésions des muqueuses. En cas d'association avec d'autres collyres, gels ou pommades, l'intervalle entre les prises doit être d'au moins 15 minutes.

Parmi les contre-indications à l'utilisation de « Korneregel », la seule répertoriée est l'hypersensibilité au dexpanthénol ou à tout autre composant du médicament.

Les effets secondaires comprennent principalement des réactions d'hypersensibilité accompagnées de démangeaisons, de rougeurs, d'éruptions cutanées et de symptômes oculaires. Ces derniers incluent rougeurs, brûlures, sensation de corps étranger, douleurs, larmoiement et gonflement.

La « lipoflavone » est un agent cicatrisant et régénérant à base de quercétine et de lécithine. Elle possède des propriétés antioxydantes, est efficace contre les virus, inhibe la production de médiateurs de l'inflammation et améliore le trophisme des tissus oculaires.

Le médicament est disponible sous forme de poudre en flacon stérile contenant une solution saline de chlorure de sodium à 0,9 % et un bouchon compte-gouttes. Il est utilisé en instillation sous forme de collyre pour traiter les kératites d'étiologies diverses, ainsi qu'en période postopératoire. Il réduit le risque de kératite due à des lésions cornéennes lors d'interventions chirurgicales.

En ophtalmologie, une solution saline est ajoutée au flacon contenant la poudre, puis agitée jusqu'à dissolution complète. Un bouchon compte-gouttes est ensuite placé. Le médicament est administré goutte à goutte dans le sac conjonctival, à raison de 1 à 2 gouttes, jusqu'à 8 fois par jour. Le nombre de gouttes est réduit de moitié lorsque l'inflammation diminue. Le traitement dure généralement de 10 à 30 jours.

Le médicament présente des contre-indications: hypersensibilité à la composition, antécédents de réactions allergiques aux protéines et aux vaccins, consommation d'alcool. Pendant la grossesse et l'allaitement, « Lipoflavon » n'est utilisé qu'avec l'autorisation d'un médecin, en raison du manque de données sur son effet sur le fœtus et le déroulement de la grossesse. En pédiatrie, il est utilisé à partir de 12 ans.

Parmi les effets secondaires de l'application locale, seules des réactions allergiques sont possibles (démangeaisons, éruptions cutanées, fièvre).

L'œil étant un organe très sensible, il est déconseillé d'utiliser des médicaments sans ordonnance médicale. Si le médecin prescrit des gouttes pour les deux yeux, même si un seul est atteint, il est impératif de suivre sa prescription, car le risque de transmission de l'infection, d'activation du virus présent dans l'organisme, etc. est élevé.

Une nouvelle option thérapeutique pourrait être l'utilisation d'alkylphosphocholines. Il s'agit de phosphocholines estérifiées en alcools aliphatiques. Elles présentent une activité antitumorale in vitro et in vivo et se sont révélées cytotoxiques contre les espèces de Leishmania, Trypanosoma cruzi et Entamoeba histolytica. Une étude récente a montré que l'hexadécylphosphocholine (miltéfosine), en particulier, est également très efficace contre diverses souches d'Acanthamoeba. [ 22 ], [ 23 ]

Remèdes populaires

Les médecins considèrent la kératite à Acanthamoeba comme une maladie oculaire grave, car une mauvaise approche thérapeutique peut entraîner une progression et la cécité. Les méthodes traditionnelles de traitement de l'inflammation cornéenne ne remplacent pas les traitements médicamenteux classiques, mais les complètent simplement en soulageant les symptômes douloureux. De plus, l'œil étant une structure fragile, il est fortement déconseillé d'y introduire des solutions douteuses. Toute prescription doit être préalablement discutée avec un médecin.

Les plantes et produits utilisés en médecine traditionnelle ne sont pas capables de détruire l'agent pathogène, mais ils peuvent réduire la douleur et l'inconfort, soulager la photosensibilité, atténuer les rougeurs et les gonflements des yeux et contribuer à la réparation des tissus endommagés. Cependant, les recettes proposées doivent être utilisées avec discernement, en évaluant soigneusement les risques potentiels.

Que nous proposent les guérisseurs traditionnels contre la kératite?

- Huile d'argousier. Excellente source de vitamines pour les yeux, elle a également un effet régénérant. Il est préférable d'utiliser une huile stérile, vendue en pharmacie. Appliquez 2 gouttes dans l'œil douloureux. L'intervalle entre les séances est de 1 à 3 heures.

Le produit réduit la douleur, soulage la photophobie et favorise la régénération du tissu cornéen. Mais n'en attendez pas de miracles. L'huile est neutre vis-à-vis de l'agent pathogène; il est donc conseillé d'utiliser en parallèle des agents antiprotozoaires et antiseptiques.

- Extrait aqueux de propolis (1 part) et jus de chélidoine (3 parts). La composition est utilisée sous forme de collyre pour les complications bactériennes de la kératite. La dose recommandée est de 2 gouttes dans l'œil le soir.

- Argile. Utilisée en cataplasme, elle soulage la douleur. L'argile humide est déposée sur une serviette en une couche d'environ 2 à 3 cm. Le pansement est appliqué sur les yeux pendant une heure et demie.

- Miel liquide. Mélangez une part de miel de mai avec trois parts d'eau tiède et remuez jusqu'à obtenir un liquide clair. Utilisez ce produit en collyre ou en bain oculaire deux fois par jour.

Le miel est un allergène puissant, donc si vous êtes allergique aux produits de la ruche, un tel traitement ne peut qu’augmenter l’inflammation.

- Aloès. Le jus de cette plante possède des propriétés régénératrices remarquables et constitue un excellent antiseptique. Son utilisation contribue à prévenir les complications bactériennes et virales de la kératite. Au début de la maladie, le jus d'aloès est utilisé en ajoutant quelques gouttes de mumiyo, puis pur (1 goutte par œil).

Le traitement à base de plantes est également utilisé dans les cas de kératite, ce qui contribue à augmenter l'efficacité du traitement médicamenteux et à prévenir les complications.

L'euphraise a des effets bénéfiques sur les yeux. On l'utilise pour préparer un médicament liquide à usage interne et en collyre. Pour préparer une infusion, prendre 3 cuillères à soupe de plante hachée pour un demi-litre d'eau bouillante et laisser reposer dans un endroit chaud pendant au moins 6 heures. Le traitement s'effectue trois fois par jour, à raison d'un demi-verre d'infusion.

Les gouttes ophtalmiques se préparent en prenant une cuillère à café de la plante par verre (200 ml) d'eau. Le mélange est porté à ébullition pendant 3 minutes, puis retiré du feu et infusé pendant 3 heures supplémentaires. La décoction filtrée est utilisée en infusion oculaire (2 à 3 gouttes) avant le coucher.

Pour les compresses et les lotions, on utilise des décoctions de fleurs de mélilot (20 g de plante pour 1/2 tasse d'eau, faire bouillir 15 minutes) et de calendula (1 cuillère à café pour 1 tasse d'eau, faire bouillir 5 minutes), qui ont des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires. On laisse poser une compresse de décoction de mélilot pendant une demi-heure, et une lotion de calendula pendant 10 à 15 minutes. L'intervention est effectuée deux fois par jour. Le traitement est poursuivi jusqu'à disparition des symptômes.

L'infusion de camomille est utile pour se rincer les yeux. L'utilisation d'anti-inflammatoires contre la kératite à Acanthamoeba étant limitée, la camomille s'avère être une véritable aubaine, car elle ne provoque pas d'effets secondaires indésirables.

Pour préparer l'infusion, prenez deux cuillères à soupe de fleurs séchées et versez deux tasses d'eau bouillante dessus. Laissez infuser le médicament pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à refroidissement complet sous le couvercle.

Les lavages oculaires peuvent être effectués 3 à 4 fois par jour. L'infusion peut également être utilisée pour les lotions.

Lors de la préparation de gouttes et de collyres à domicile, veillez à la stérilité. Il est préférable d'utiliser de l'eau purifiée et de bien faire bouillir les récipients. Les dispositifs d'application de gouttes doivent également être stériles: compte-gouttes, pipettes. Sinon, une infection bactérienne peut facilement se propager à l'acanthamoeba.

Lors de l'instillation de gouttes dans les yeux, veillez à ce que le compte-gouttes ne touche pas les tissus oculaires. Pour le rinçage oculaire, il est important d'utiliser un pansement ou un coton distinct pour chaque œil, en les changeant aussi souvent que possible pendant l'intervention.

Homéopathie

Dans le cas d'une maladie comme la kératite à Acanthamoeba, même un traitement traditionnel peut paraître discutable, sans parler de l'homéopathie. Pourtant, les homéopathes insistent sur l'effet bénéfique de certains médicaments de ce type. Et il faut dire que leurs arguments sont très convaincants.

L'infection à Acanthamoeba est un type de processus infectieux. L'agent causal de la maladie est considéré comme une infection protozoaire, à savoir Acanthamoeba. Si l'on suit la méthode traditionnelle, l'identification de l'agent causal par des tests de laboratoire peut être considérée comme un processus long. L'analyse d'échantillons d'épithélium cornéen et de liquide lacrymal par PCR permet d'isoler l'ADN d'amibes même avec leur contenu minimal, mais cela prend beaucoup de temps.

La coloration des grattages par différentes méthodes ne donne pas toujours des résultats précis, nécessitant une interprétation professionnelle. La méthode histochimique est pertinente aux stades les plus sévères de la maladie, mais elle peut initialement donner un résultat négatif et les kystes ne peuvent être détectés que par biopsie.

La microscopie confocale est la méthode la plus rapide pour obtenir un résultat actualisé, mais elle n'est pas encore utilisée dans toutes les cliniques. Dans la plupart des cas, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sont donc nécessaires pour clarifier le diagnostic et instaurer un traitement efficace.

Pendant ce temps, l'inflammation progresse, ce qui nuit à la fonctionnalité de la cornée. Les homéopathes proposent une bonne solution: commencer un traitement anti-inflammatoire et régénérant immédiatement après la consultation. De plus, contrairement aux corticoïdes et aux AINS, les remèdes homéopathiques utilisés ne potentialisent ni n'aggravent l'inflammation.

Parmi les remèdes homéopathiques utilisés pour tout type de kératite, un rôle particulier est accordé à Mercurius corrosivus, souvent prescrit pour les douleurs aiguës et lacrymales dans les yeux la nuit, la photophobie et l'apparition d'ulcères profonds sur la cornée.

En cas de brûlures oculaires et d'écoulements abondants, les remèdes homéopathiques tels que Mercurius solubilis (important dans les premiers stades de la maladie), Pulsatilla, Bryonia, Belladonna, Aurum, Arsenicum album, Apis, Aconitum, etc. se sont avérés efficaces.

Pour les ulcérations, les homéopathes prescrivent également Hepar sulphur, Kali bichromicum, Kali iodatum, Conium, Rhus toxicodendron, Syphilinum et Calcarea. Pour la kératite chronique et les opacités cornéennes sévères, Sulphur.

La plupart des médicaments mentionnés ci-dessus aident à soulager la douleur et à traiter la sensibilité accrue des yeux à la lumière. Presque tous sont prescrits en petites dilutions.

Les médicaments sont prescrits par voie orale, à raison de 3 à 6 granules sous la langue 20 à 30 minutes avant les repas, plusieurs fois par jour. De plus, il ne s'agit pas d'une monothérapie, mais d'une utilisation de médicaments homéopathiques en complément des médicaments classiques prescrits pour la kératite, à l'exception des antibiotiques. Ces derniers sont recommandés dès l'identification de l'agent causal de la maladie.

Les homéopathes recherchent aujourd'hui activement des remèdes complexes efficaces pour le traitement de la kératite (avant et en association avec les antibiotiques). L'une des innovations les plus récentes est une préparation à base de Mercurius corrosivus, Belladonna, Apis et Silicea (tous ayant la même dilution C3). On peut également y ajouter du Conium.

Les deux versions du médicament réduisent la douleur pendant les deux premières heures. De plus, la sensibilité des yeux à la lumière et le larmoiement diminuent. Les symptômes disparaissent pratiquement le lendemain.

Les développeurs de ce médicament, dont le nom n'a pas encore été révélé, affirment que ce médicament complexe est universel, ne provoque pas de réactions allergiques, n'interagit pas dangereusement avec d'autres médicaments, ne présente pas d'effets secondaires et n'est soumis à aucune restriction d'âge. Il peut être prescrit aussi bien par les homéopathes que par les médecins sans formation spécifique.

Il est clair qu'il est impossible de guérir la kératite à acanthamoeba avec son aide, mais le médicament peut soulager l'état du patient et ralentir quelque peu le processus pathologique pendant que le diagnostic est clarifié et que la maladie est traitée.

La prévention

Toute maladie grave est plus facile à prévenir qu'à traiter, surtout lorsqu'il s'agit de parasites, contre lesquels il n'existe pratiquement aucun médicament efficace. Mais là aussi, certaines difficultés se posent. En effet, les kystes d'acanthamoeba résistent à la désinfection. On peut les détruire en chlorant l'eau, mais la concentration de chlore sera alors bien supérieure aux normes autorisées. Ainsi, comme on dit, un noyé doit se sauver lui-même.

Mais les acanthamoebas sont également effrayants car, selon les dernières recherches des scientifiques, ils peuvent devenir porteurs d'une infection bactérienne, qui est protégée par les désinfectants à l'intérieur du parasite.

Cependant, la kératite à acanthamoeba est une maladie relativement rare aujourd'hui, ce qui signifie qu'il est facile de se protéger les yeux contre les amibes et d'éviter la perte de vision. Parmi les mesures préventives les plus efficaces, on peut citer:

- Entretien approprié des lentilles de contact, utilisation de solutions stériles de haute qualité pour leur conservation, utilisation uniquement de lentilles homologuées.

- Maintenir l'hygiène des mains lors de la manipulation des lentilles dans la zone des yeux, hygiène oculaire.

- Lorsque vous prenez une douche, vous lavez ou nagez dans un environnement aquatique, il est nécessaire de retirer vos lentilles de contact et de les placer dans des solutions spéciales. En cas de contact avec les yeux, il est préférable de les rincer avec une solution comme Opti-Free ou Comfort-Drops. Ce soin des yeux peut réduire le risque d'infection à Acanthamoeba.

- Il est recommandé de remplacer le boîtier des lentilles de contact tous les 3 mois.

- Il est nécessaire de consulter régulièrement un ophtalmologiste (au moins une fois tous les six mois), même en l'absence de toute raison apparente. Si le patient ressent une gêne, une brûlure ou une douleur oculaire, il est fortement déconseillé de reporter une consultation.

La kératite à Acanthamoeba est une maladie dangereuse qui peut priver une personne de la vue, cette fonction précieuse grâce à laquelle nous percevons la majeure partie des informations sur le monde qui nous entoure. Une telle maladie ne peut être traitée à la légère, en reportant une consultation médicale à plus tard. Un diagnostic et un traitement précoces, ainsi que la prévention, peuvent préserver la santé oculaire et le plaisir de voir le monde de ses propres yeux.

Prévoir

Les médecins s'accordent à dire que la kératite à Acanthamoeba est l'une des maladies oculaires les plus dangereuses et les plus insidieuses. Cette maladie est difficile à traiter et les antibiotiques traditionnels sont souvent inefficaces. Si le traitement médicamenteux de cette pathologie à évolution lente est inefficace, la kératectomie photothérapeutique est considérée comme la méthode de traitement la plus optimale. En cas de lésion cornéenne profonde, la kératoplastie est inévitable pour sauver l'œil. [ 24 ]

Le pronostic de l’intervention chirurgicale dépend en grande partie de la profondeur de la lésion cornéenne et de l’âge du patient.

La kératite à Acanthamoeba, si elle n'est pas traitée efficacement, devient chronique avec des périodes de rémission et d'exacerbation (selon le cycle de vie du protozoaire). La cornée pâlit progressivement, des ulcères apparaissent, favorisant l'infection bactérienne, et la vision se détériore. En cas de perforation grave de la cornée, les structures sous-jacentes peuvent être impliquées, ce qui justifie une énucléation.

En général, le pronostic de la kératite à Acanthamoeba dépend de plusieurs facteurs:

- Rapidité et exactitude du diagnostic,

- Adéquation du traitement fourni,

- Moment des interventions chirurgicales,

- Efficacité du traitement ultérieur par corticoïdes et immunosuppresseurs.

Il existe une opinion selon laquelle, dès le diagnostic, une kératite à Acanthamoeba doit être suspectée chez tous les patients portant des lentilles de contact. Cela est particulièrement vrai si l'inflammation est intermittente, avec des périodes marquées d'exacerbation et de rémission.