Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Fracture de la mâchoire supérieure

Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

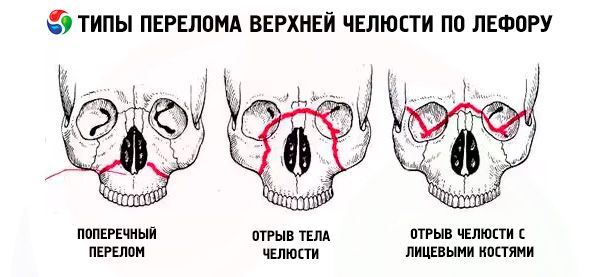

Une fracture du maxillaire suit généralement l'une des trois lignes de moindre résistance décrites par Le Fort: supérieure, moyenne et inférieure. On les appelle communément lignes de Le Fort (Le Fort, 1901).

- Le Fort I – la ligne inférieure, partant de la base de l'ouverture piriforme horizontalement et retournant au processus ptérygoïde du sphénoïde. Ce type de fracture a été décrit pour la première fois par Guérin, et Le Fort le mentionne également dans son ouvrage; la fracture le long de la ligne inférieure devrait donc être appelée fracture Guérin-Le Fort.

- Le Fort II - la ligne médiane, passe transversalement à travers les os nasaux, le plancher de l'orbite, la marge infraorbitaire, puis descend le long de la suture zygomaticomaxillaire et du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde.

- Le Fort III est la ligne supérieure de moindre résistance, passant transversalement par la base des os nasaux, le plancher de l'orbite, son bord externe, l'arcade zygomatique et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde.

En cas de fracture de type Le Fort I, seule l'arcade dentaire du maxillaire supérieur et le processus palatin sont mobiles; en cas de fracture de type Le Fort II, c'est l'ensemble du maxillaire supérieur et du nez qui sont mobiles; et en cas de fracture de type Le Fort III, c'est l'ensemble du maxillaire supérieur, le nez et les os zygomatiques. La mobilité indiquée peut être unilatérale ou bilatérale. En cas de fracture unilatérale du maxillaire supérieur, la mobilité du fragment est moins prononcée qu'en cas de fracture bilatérale.

Les fractures de la mâchoire supérieure, notamment le long de la ligne Le Fort III, s'accompagnent souvent de lésions de la base du crâne, de commotions cérébrales, d'ecchymoses ou de compressions cérébrales. Les lésions simultanées de la mâchoire et du cerveau résultent souvent de traumatismes graves: choc au visage avec un objet lourd, compression, chute de grande hauteur. L'état des patients présentant une fracture de la mâchoire supérieure est considérablement aggravé par les lésions des parois des sinus paranasaux, de la partie nasale du pharynx, de l'oreille moyenne, des méninges, de la fosse crânienne antérieure avec les os nasaux enfoncés, et des parois du sinus frontal. Suite à une fracture des parois de ce sinus ou du labyrinthe ethmoïdal, un emphysème du tissu sous-cutané de l'orbite, du front et des joues peut survenir, se manifestant par un symptôme caractéristique de crépitation. Un écrasement ou une rupture des tissus mous du visage est souvent observé.

[ 1 ]

[ 1 ]

Symptômes d'une fracture de la mâchoire supérieure

Les fractures de la base du crâne s'accompagnent de symptômes de « lunettes sanglantes », de suffusion sous-conjonctivale (imprégnation de sang), d'hématome rétroauriculaire (en cas de fracture de la fosse crânienne moyenne), de saignements et surtout de liquorrhée oto-rhino-laryngologique, de dysfonctionnement des nerfs crâniens et de troubles neurologiques généraux. Le plus souvent, les branches des nerfs trijumeau, facial et oculomoteur sont endommagées (perte de sensibilité, troubles de l'expression faciale, douleur lors des mouvements oculaires vers le haut ou vers les côtés, etc.).

Le taux de développement des hématomes est d'une grande importance diagnostique: rapide - indique son origine locale, et lent - sur 1 à 2 jours - est typique d'un saignement indirect et profond, c'est-à-dire d'une fracture de la base du crâne.

Le diagnostic des fractures de la mâchoire supérieure, par rapport aux blessures de la mâchoire inférieure, est une tâche plus complexe, car elles s'accompagnent souvent d'un gonflement rapidement croissant des tissus mous (paupières, joues) et d'hémorragies intra-tissulaires.

Les symptômes les plus typiques d’une fracture de la mâchoire supérieure:

- allongement ou aplatissement de la partie médiane du visage en raison du déplacement de la mâchoire déchirée vers le bas ou vers l'intérieur (vers l'arrière);

- douleur en essayant de fermer les dents;

- malocclusion;

- saignement du nez et de la bouche.

Ce dernier est particulièrement prononcé dans les fractures de la ligne Le Fort III. De plus, les fractures de la mâchoire supérieure sont souvent impactées, ce qui rend difficile la détection du principal symptôme d'une fracture osseuse: le déplacement des fragments et leur mobilité pathologique. Dans de tels cas, le diagnostic peut être facilité par l'aplatissement du tiers moyen du visage, la malocclusion et le symptôme en escalier, révélés par la palpation des bords des orbites, des arcades zygomatiques et des crêtes zygomato-alvéolaires (zone de jonction entre le processus zygomatique de la mâchoire supérieure et le processus maxillaire de l'os zygomatique) et causés par une atteinte à l'intégrité de ces formations osseuses.

Pour augmenter la précision du diagnostic des fractures de la mâchoire supérieure, il faut prendre en compte la douleur lors de la palpation des points suivants, correspondant aux zones d'extensibilité et de compression accrues des os:

- nasal supérieur - à la base de la racine du nez;

- nasale inférieure - à la base de la cloison nasale;

- supraorbitaire - le long du bord supérieur de l'orbite oculaire;

- extraorbitaire - au bord extérieur de l'orbite oculaire;

- infraorbitaire - le long du bord inférieur de l'orbite oculaire;

- zygomatique;

- arqué - sur l'arcade zygomatique;

- tubéral - sur le tubercule de la mâchoire supérieure;

- zygomatique-alvéolaire - au-dessus de la zone de la 7e dent supérieure;

- canin;

- palatin (les points sont palpés du côté de la cavité buccale).

Les symptômes de mobilité des fragments de la mâchoire supérieure et de « palais flottant » peuvent être identifiés comme suit: le médecin saisit le groupe dentaire antérieur et le palais avec les doigts de la main droite, puis pose la main gauche sur les joues de l'extérieur; il effectue ensuite de légers mouvements de bascule d'avant en arrière. En cas de fractures impactées, la mobilité du fragment ne peut être déterminée de cette manière. Dans ce cas, il est nécessaire de palper les apophyses ptérygoïdes des os sphénoïdes; le patient ressent alors généralement une douleur, notamment en cas de fractures le long des lignes de Le Fort II et III, parfois accompagnée de plusieurs des symptômes mentionnés ci-dessus, de fracture de la base du crâne, du labyrinthe ethmoïdal, des os nasaux, des parois inférieures des orbites et des os zygomatiques.

Chez les patients présentant des lésions de la mâchoire supérieure et de l'os frontal, des fractures des parois des sinus maxillaires, de la mâchoire inférieure et des os zygomatiques, du labyrinthe ethmoïdal et de la cloison nasale sont possibles. Par conséquent, en cas de fractures combinées de la base du crâne, de la mâchoire supérieure, des os zygomatiques, de la cloison nasale et des os lacrymaux, un larmoiement intense et une liquorrhée nasale et auriculaire peuvent survenir.

L'association de fractures des maxillaires supérieures et de lésions traumatiques d'autres parties du corps se manifeste cliniquement dans la plupart des cas par un syndrome particulièrement sévère d'aggravation mutuelle et de chevauchement. Les patients présentant une telle association doivent être classés comme des victimes présentant un risque accru de complications septiques générales, non seulement au niveau maxillo-facial, mais aussi au niveau d'autres foyers de lésions à distance (résultant de métastases infectieuses), y compris les foyers fermés sans lien anatomique direct avec les maxillaires, la cavité buccale ou le visage.

De nombreux patients souffrant de fractures de la mâchoire supérieure souffrent d'un certain degré de névrite traumatique des branches infra-orbitaires du nerf trijumeau; certaines victimes souffrent d'une diminution prolongée de l'excitabilité électrique des dents du côté de la blessure.

La détection par palpation d'irrégularités dans les bords de l'orbite (saillies en forme de marches), des crêtes zygomatiques-alvéolaires, des sutures nasogéniennes, ainsi que des modifications des bords de la mâchoire supérieure lors de la radiographie en projections axiales et frontales, est d'une certaine importance diagnostique.

Conséquences des fractures de la mâchoire

L'évolution des fractures de la mâchoire dépend de nombreux facteurs: l'âge et l'état général de la victime avant la blessure, la présence d'un syndrome d'aggravation mutuelle, les conditions environnementales de la zone de résidence; en particulier, la présence d'un déséquilibre en éléments minéraux dans l'eau et l'alimentation (GP Ruzin, 1995). Ainsi, selon GP Ruzin, chez les habitants de différentes zones de la région d'Ivano-Frankivsk, l'évolution des fractures et la nature des processus métaboliques étudiés sont quasiment identiques et peuvent être considérés comme optimaux, tandis que dans la région de l'Amour, le processus de régénération osseuse et les réactions métaboliques sont plus lents. La fréquence et la nature des complications dépendent de la période d'adaptation de l'individu à ce domaine. Les indicateurs qu'il a utilisés: l'indice de réponse inflammatoire (IRI), l'indice métabolique (IM) et l'indice de régénération (IR) permettent d'analyser l'ensemble des variations des indicateurs étudiés, même lorsque leurs variations ne dépassent pas les normes physiologiques. Par conséquent, l'utilisation des indices IVR, MI et RI permet de prédire l'évolution d'une fracture et le développement d'une complication inflammatoire-infectieuse, d'élaborer un plan de traitement pour le patient afin d'optimiser les processus métaboliques, de prévenir les complications et de surveiller la qualité du traitement en tenant compte des caractéristiques du patient et des conditions externes. Par exemple, pour la région d'Ivano-Frankivsk, les valeurs critiques des indices sont: IVR – 0,650, MI – 0,400, RI – 0,400. Si les valeurs sont inférieures, un traitement correctif est nécessaire. L'optimisation métabolique n'est pas nécessaire si IVR > 0,6755, MI > 0,528, RI > 0,550. L'auteur a établi que, dans différentes régions, les valeurs des indices peuvent varier en fonction des conditions médico-géographiques et biogéochimiques à prendre en compte lors de leur analyse. Ainsi, dans la région de l'Amour, ces valeurs sont inférieures à celles d'Ivano-Frankivsk. C'est pourquoi il est conseillé de procéder à une évaluation de l'IVR, de l'IM et de l'IR en conjonction avec un examen clinique et radiologique du patient dans les 2 à 4 premiers jours après la blessure - pour identifier le niveau initial de potentiel régénératif et prescrire la thérapie corrective nécessaire, le 10e-12e jour - pour clarifier le traitement en cours, le 20e-22e jour - pour analyser les résultats du traitement et prédire les caractéristiques de la rééducation.

Selon le médecin généraliste Ruzin, dans les régions présentant des états d'hypotension et d'inconfort, ainsi qu'un déséquilibre des composants minéraux et de la composition en acides aminés des protéines pendant la période d'adaptation, il est nécessaire d'inclure des anabolisants et des adaptogènes dans le traitement. Parmi tous les facteurs physiques qu'il a utilisés, le rayonnement laser a eu l'effet positif le plus marqué.

Sur la base de ses recherches, l’auteur résume les recommandations pratiques comme suit:

- Il est conseillé d'utiliser des tests qui caractérisent les conditions du métabolisme et du processus réparateur: indice de réponse inflammatoire (IRI), indice métabolique (IM), indice de régénération (IR).

- Si l'IVR est inférieur à 0,675, il est nécessaire d'utiliser des antibiotiques ostéotropes; si l'IVR est supérieur à 0,675, avec une immobilisation rapide et adéquate, l'antibiothérapie n'est pas indiquée.

- Si les valeurs de MI et de RI sont inférieures à 0,400, un traitement est nécessaire, comprenant un complexe de médicaments et d’agents qui stimulent le métabolisme des protéines et des minéraux.

- À de faibles valeurs d'IVR, l'utilisation de procédures thermiques locales (UHF) est contre-indiquée jusqu'à ce que le foyer inflammatoire soit résolu ou drainé.

- Lors du traitement des patients souffrant de fractures de la mâchoire inférieure dans des conditions médicales et géographiques défavorables, notamment pendant la période d'adaptation, des adaptogènes, des anabolisants et des antioxydants doivent être prescrits.

- Afin de résoudre rapidement l'infiltrat et de réduire la durée de la douleur, il est conseillé d'utiliser une irradiation laser dans les 5 à 7 premiers jours après la blessure.

- Pour optimiser le traitement des patients présentant une fracture de la mâchoire inférieure et réduire la durée d'hospitalisation, il est nécessaire d'organiser des salles de rééducation et d'assurer la continuité à toutes les étapes du traitement.

Grâce à une prise en charge préhospitalière, médicale et spécialisée rapide, l'évolution des fractures de la mâchoire chez l'adulte est favorable. Par exemple, V.F. Chistyakova (1980), utilisant un complexe d'antioxydants pour le traitement des fractures non compliquées de la mâchoire inférieure, a pu réduire la durée d'hospitalisation des patients de 7,3 jours-lits, et V.V. Lysenko (1993), traitant des fractures ouvertes, c'est-à-dire manifestement infectées par la microflore buccale, a réduit de 3,87 fois le pourcentage d'ostéomyélites traumatiques grâce à l'utilisation d'un aérosol intrabuccal de mousse de nitazole, réduisant également la durée d'utilisation des antibiotiques. Selon KS Malikov (1983), en comparant l'image radiographique du processus de régénération réparatrice de la mâchoire inférieure avec les indices autoradiographiques, un schéma spécifique du métabolisme minéral osseux a été établi: une augmentation de l'intensité de l'inclusion des isotopes radioactifs 32 P et 45 Ca dans le régénérat osseux de la mâchoire inférieure endommagée s'accompagne de l'apparition de zones radiographiques de calcification dans les sections terminales des fragments; la dynamique de l'absorption des radiopharmaceutiques se présente sous la forme de deux phases de concentration maximale des composés marqués 32 P et 45 Ca dans la zone lésée. À mesure que les fragments osseux cicatrisent lors des fractures de la mâchoire inférieure, le degré d'intensité de l'inclusion des isotopes 32 P, 45 Ca dans la zone lésée augmente. La concentration maximale de composés radioactifs ostéotropes dans les sections terminales des fragments est observée le 25e jour après la blessure de la mâchoire. L'accumulation de macro- et microéléments dans les sections terminales des fragments de la mâchoire inférieure a un caractère phasique. La première augmentation de la concentration minérale est observée entre le 10e et le 25e jour, la seconde entre le 40e et le 60e jour. Aux stades ultérieurs de la régénération réparatrice (120 jours), le métabolisme minéral dans la zone de fracture commence à se rapprocher progressivement de la normale et, au 360e jour, il est complètement normalisé, ce qui correspond au processus de réorganisation finale du cal osseux reliant les fragments de la mâchoire inférieure. L'auteur a constaté qu'un alignement anatomique correct et opportun des fragments et leur fixation chirurgicale fiable (par exemple, par suture osseuse) conduisent à une fusion osseuse précoce (25 jours) des fragments de la mâchoire inférieure et à la restauration (après 4 mois) de la structure normale du tissu osseux néoformé. Son étude par des méthodes de recherche biochimique et spectrale, en comparaison avec des données morphologiques et autoradiographiques, a montré que le degré de saturation des microstructures du cal en minéraux augmente progressivement avec la maturité du tissu osseux.

En cas d'utilisation intempestive d'un traitement complexe, les complications inflammatoires mentionnées ci-dessus et d'autres (sinusite, arthrite, granulome migrant, etc.) peuvent survenir, de fausses articulations peuvent se former, une défiguration esthétique du visage peut survenir, des troubles de la mastication et de la parole peuvent survenir et d'autres maladies non inflammatoires peuvent se développer qui nécessitent un traitement complexe et à long terme.

Dans les cas de fractures multiples de la mâchoire chez les personnes âgées et séniles, on observe souvent un retard de fusion, une pseudarthrose, une ostéomyélite, etc.

Dans certains cas, le traitement des complications post-traumatiques nécessite le recours à des structures orthopédiques complexes en fonction de la nature des troubles fonctionnels et anatomo-esthétiques, ainsi que des chirurgies reconstructives (ostéoplastie, refracture et ostéosynthèse, arthroplastie, etc.).

Diagnostic de fracture de la mâchoire supérieure

Le diagnostic radiographique des fractures maxillaires est souvent très difficile, car les radiographies en projection latérale montrent une superposition des deux os maxillaires. Par conséquent, les radiographies du maxillaire sont généralement prises en une seule projection (sagittale) (radiographie de synthèse), et il convient de prêter attention aux contours de la crête alvéolaire zygomatique, du bord infraorbitaire et des limites des sinus maxillaires. Leur violation (plis et zigzags) indique une fracture du maxillaire.

En cas de disjonction craniofaciale (fracture selon la ligne de Le Fort III), la radiographie du squelette facial en projection axiale est d'une grande aide pour établir le diagnostic. Ces dernières années, la tomographie et la radiographie panoramique ont également été utilisées avec succès.

Ces dernières années, des technologies diagnostiques (tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique) sont apparues, permettant le diagnostic simultané des lésions du crâne facial et crânien. Ainsi, Y. Raveh et al. (1992), T. Vellemin, I. Mario (1994) ont divisé les fractures des os frontaux, maxillaires, ethmoïdaux et orbitaires en deux types et un sous-type (1a). Le type I comprend les fractures fronto-naso-ethmoïdiennes et médio-orbitaires sans lésion des os de la base du crâne. Dans le sous-type 1a, s'ajoutent également des lésions de la paroi médiale du canal optique et une compression du nerf optique.

Le type II comprend les fractures fronto-naso-ethmoïdiennes et médio-orbitaires impliquant la base du crâne. Dans ce cas, les parties internes et externes du crâne facial et crânien sont endommagées, avec déplacement intracrânien de la paroi postérieure du sinus frontal, de la partie antérieure de la base du crâne, de la paroi supérieure de l'orbite, des os temporaux et sphénoïdes, et de la selle turcique; on observe des ruptures de la dure-mère. Ce type de lésion se caractérise par une fuite de liquide céphalorachidien, une protrusion herniaire du tissu cérébral au niveau de la fracture, la formation d'un télécanthus bilatéral avec extension de la région interorbitaire, ainsi qu'une compression et une lésion du nerf optique.

Un tel diagnostic détaillé des traumatismes cranio-faciaux complexes permet, 10 à 20 jours après la blessure, de comparer simultanément les fragments osseux de la base du crâne et du visage, ce qui permet de réduire la durée d'hospitalisation des victimes et le nombre de complications.

Qu'est-ce qu'il faut examiner?

Comment examiner?

Qui contacter?

Assistance aux victimes de traumatismes maxillo-faciaux

Le traitement des patients souffrant de fractures de la mâchoire consiste à restaurer la forme et la fonction perdues le plus rapidement possible. La solution à ce problème comprend les principales étapes suivantes:

- alignement des fragments déplacés,

- les fixer dans la bonne position;

- stimulation de la régénération du tissu osseux dans la zone de fracture;

- prévention de divers types de complications (ostéomyélite, pseudarthrose, sinusite traumatique, phlegmon ou abcès périmaxillaire, etc.).

Les soins spécialisés pour les fractures de la mâchoire doivent être prodigués le plus tôt possible (dans les premières heures après la blessure), car le repositionnement et la fixation rapides des fragments offrent des conditions plus favorables à la régénération osseuse et à la guérison des tissus mous endommagés de la cavité buccale, et aident également à arrêter le saignement primaire et à prévenir le développement de complications inflammatoires.

L'organisation de l'assistance aux victimes de traumatisme maxillo-facial doit prévoir la continuité des mesures médicales tout au long du parcours de la victime, du lieu de l'incident jusqu'à l'établissement médical, avec évacuation obligatoire vers sa destination. L'étendue et la nature de l'assistance fournie peuvent varier en fonction de la situation sur le lieu de l'incident et de l'emplacement des centres et établissements médicaux.

Une distinction est faite entre:

- premiers secours, prodigués directement sur les lieux d'un incident, dans des postes médicaux, et effectués par les victimes (dans l'ordre d'auto-assistance ou d'entraide), un infirmier ou un instructeur médical;

- soins prémédicaux dispensés par un ambulancier ou une infirmière et visant à compléter les mesures de premiers secours;

- premiers soins médicaux, qui doivent être prodigués, si possible, dans les 4 heures suivant le moment de la blessure; ils sont effectués par des médecins non spécialistes (dans les hôpitaux de district ruraux, dans les centres médicaux et les stations d'ambulance);

- soins chirurgicaux qualifiés, qui doivent être prodigués dans des établissements médicaux au plus tard 12 à 18 heures après la blessure;

- Soins spécialisés devant être prodigués dans un établissement spécialisé dans la journée suivant la blessure. Les délais impartis pour la prestation des différents types de soins sont optimaux.

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

Premiers secours sur place

L'issue favorable du traitement des blessures maxillo-faciales dépend en grande partie de la qualité et de la rapidité des premiers secours. De sa bonne organisation dépend non seulement la santé, mais parfois aussi la vie de la victime, notamment en cas d'hémorragie ou d'asphyxie. L'une des principales caractéristiques des blessures maxillo-faciales est souvent l'inadéquation entre le type de victime et la gravité de la blessure. Il est nécessaire d'attirer l'attention de la population sur ce point en menant des actions d'éducation sanitaire (au sein du système Croix-Rouge, lors des formations à la protection civile).

Le service médical doit accorder une grande attention à la formation aux techniques de premiers secours, en particulier pour les travailleurs des secteurs où l’incidence des blessures est assez élevée (mines, agriculture, etc.).

Lors des premiers soins prodigués à une victime présentant une blessure au visage sur les lieux de l'accident, il est essentiel de la placer dans une position prévenant l'asphyxie, c'est-à-dire allongée sur le côté, la tête tournée vers la blessure ou face contre terre. Un pansement aseptique doit ensuite être appliqué sur la plaie. En cas de brûlure chimique du visage (acide ou base), il est nécessaire de laver immédiatement la surface brûlée à l'eau froide afin d'éliminer les résidus de substances ayant causé la brûlure.

Après que les premiers soins ont été prodigués sur les lieux de l'incident (poste médical), la victime est évacuée vers un poste de secours médical, où les premiers soins sont prodigués par du personnel médical de niveau intermédiaire.

De nombreux patients souffrant de lésions maxillo-faciales peuvent se rendre seuls dans les centres médicaux situés à proximité du lieu de l'accident (centres de soins d'usines, etc.). Les victimes incapables de se déplacer seules sont transportées vers des établissements médicaux dans le respect des règles de prévention de l'asphyxie et des hémorragies.

Les premiers soins en cas de blessures à la région maxillo-faciale peuvent être prodigués par des professionnels de la santé de niveau intermédiaire appelés sur les lieux de l’incident.

[ 9 ]

[ 9 ]

PREMIERS SECOURS

Tout comme les secours d'urgence, les secours vitaux sont prodigués sur les lieux de l'accident, dans les postes médicaux, les centres de santé, les postes paramédicaux et paramédicaux-obstétricaux. Dans ce cas, les efforts doivent viser en priorité à stopper les saignements et à prévenir l'asphyxie et le choc.

Les professionnels de santé de niveau intermédiaire (technicien dentaire, ambulancier, sage-femme, infirmier) doivent connaître les bases du diagnostic des blessures au visage, les éléments de premiers secours et les spécificités du transport des patients.

La quantité de soins préhospitaliers dépend de la nature de la blessure, de l’état du patient, de l’environnement dans lequel ces soins sont prodigués et des qualifications du personnel médical.

Le personnel médical doit déterminer le moment, le lieu et les circonstances de la blessure; après avoir examiné la victime, établir un diagnostic préliminaire et mettre en œuvre un certain nombre de mesures thérapeutiques et préventives.

Combattre les saignements

Le riche réseau vasculaire de la région maxillo-faciale crée des conditions favorables au saignement lors de blessures faciales. Le saignement peut se produire non seulement vers l'extérieur ou dans la cavité buccale, mais aussi dans les profondeurs des tissus (saignement latent).

En cas de saignement provenant de petits vaisseaux, la plaie peut être tamponnée et un bandage compressif peut être appliqué (si cela n'entraîne pas de risque d'asphyxie ou de déplacement de fragments de mâchoire). Un bandage compressif peut être utilisé pour arrêter le saignement dans la plupart des blessures de la région maxillo-faciale. En cas de lésion des grosses branches de l'artère carotide externe (linguale, faciale, maxillaire, temporale superficielle), le saignement peut être arrêté temporairement en urgence par pression digitale.

Prévention de l'asphyxie et méthodes pour la combattre

Tout d'abord, il est nécessaire d'évaluer correctement l'état du patient, en prêtant attention à sa respiration et à sa position. Dans ce cas, une asphyxie peut être détectée, dont le mécanisme peut être différent:

- déplacement de la langue vers l'arrière (luxation);

- fermeture de la lumière de la trachée par des caillots sanguins (obstructive);

- compression de la trachée par un hématome ou un tissu œdémateux (sténose);

- fermeture de l'entrée du larynx par un lambeau pendant de tissu mou provenant du palais ou de la langue (valvulaire);

- aspiration de sang, de vomi, de terre, d'eau, etc. (aspiration).

Pour prévenir l'asphyxie, le patient doit être assis, légèrement penché en avant et la tête baissée; en cas de blessures multiples graves et de perte de connaissance, il doit être allongé sur le dos, la tête tournée vers la blessure ou sur le côté. Si la blessure le permet, le patient peut être allongé sur le ventre.

La cause la plus fréquente d'asphyxie est la rétraction de la langue, qui survient lorsque le corps de la mâchoire inférieure, en particulier le menton, est écrasé lors de doubles fractures mentonnières. Une méthode efficace pour lutter contre cette asphyxie (luxation) consiste à fixer la langue avec une ligature de soie ou à la percer avec une épingle à nourrice ou une épingle à cheveux. Pour prévenir l'asphyxie obstructive, il est nécessaire d'examiner attentivement la cavité buccale et d'éliminer les caillots sanguins, les corps étrangers, le mucus, les débris alimentaires ou les vomissures.

Mesures antichocs

Les mesures ci-dessus doivent principalement inclure l’arrêt rapide du saignement, l’élimination de l’asphyxie et la mise en œuvre d’une immobilisation du transport.

La lutte contre le choc lors de blessures de la région maxillo-faciale comprend toute une série de mesures réalisées en cas de choc résultant de blessures d'autres zones du corps.

Pour prévenir toute infection supplémentaire de la plaie, il est nécessaire d'appliquer un pansement de gaze aseptique (protecteur) (par exemple, en sachet individuel). Il est important de rappeler qu'en cas de fractures des os de la face, le pansement ne doit pas être trop serré pour éviter le déplacement des fragments, notamment en cas de fractures de la mâchoire inférieure.

Il est interdit aux professionnels de santé de niveau intermédiaire de suturer les plaies des tissus mous en cas de blessure au visage. En cas de plaies ouvertes de la région maxillo-faciale, y compris toutes les fractures de la mâchoire au niveau de l'arcade dentaire, il est obligatoire, à ce stade de l'assistance, d'administrer 3 000 AE de sérum antitétanique Bezredko.

Pour l'immobilisation du transport, des bandages de fixation sont appliqués - un bandage de gaze ordinaire, un bandage en forme d'écharpe, un bandage circulaire, un bandage rigide pour le menton ou un bandage de transport standard composé d'un bandage pour le menton et d'un bonnet de tête souple.

Si le médecin ne dispose pas de ces moyens standards, il peut utiliser une gaze ordinaire (bandage) de type bonnet d'Hippocrate en combinaison avec un bandage de gaze de type écharpe; cependant, dans les cas où le patient est transporté sur une longue distance vers un établissement spécialisé, il est plus approprié d'appliquer un bandage de type écharpe en plâtre.

Il est nécessaire de remplir clairement la demande d'orientation vers l'établissement médical, en indiquant tout ce qui a été fait au patient, et de s'assurer du bon mode de transport.

Si les antécédents médicaux du patient indiquent une perte de connaissance, l'examen, l'assistance et le transport doivent être effectués uniquement en position allongée.

L'équipement du poste de premiers secours doit comprendre tout le nécessaire pour prodiguer les premiers soins en cas de blessure au visage, y compris nourrir et étancher la soif du patient (un gobelet, etc.).

En cas d'afflux massif de victimes (suite à des accidents, des catastrophes, etc.), leur évacuation correcte et leur tri de transport (par un ambulancier ou une infirmière) sont très importants, c'est-à-dire établir l'ordre d'évacuation et déterminer la position des victimes pendant le transport.

[ 10 ]

[ 10 ]

PREMIERS SECOURS

Les premiers soins médicaux sont dispensés par les médecins des hôpitaux régionaux, de district, de district rural, des centres de santé médicaux centraux, de district et de ville, etc.

La tâche principale dans ce cas est de fournir une assistance vitale: combattre les saignements, l'asphyxie et le choc, vérifier et, si nécessaire, corriger ou remplacer les bandages précédemment appliqués.

La lutte contre le saignement consiste à ligaturer les vaisseaux de la plaie ou à la tamponner hermétiquement. En cas de saignement important de la cavité buccale, impossible à arrêter par les moyens conventionnels, le médecin doit pratiquer en urgence une trachéotomie et tamponner hermétiquement la cavité buccale et le pharynx.

Si des signes d'asphyxie apparaissent, le traitement est déterminé en fonction de la cause. En cas d'asphyxie par luxation, la langue est suturée. Un examen approfondi de la cavité buccale et l'élimination des caillots sanguins et des corps étrangers permettent d'éliminer le risque d'asphyxie obstructive. Si, malgré les mesures indiquées, l'asphyxie persiste, une trachéotomie en urgence est indiquée.

Les mesures antichoc sont réalisées selon les règles générales de la chirurgie d'urgence.

Ensuite, en cas de fractures de la mâchoire, il est nécessaire d'appliquer un bandage de fixation pour effectuer une immobilisation de transport (temporaire) et donner au patient quelque chose à boire de la manière habituelle ou à l'aide d'un gobelet avec un tube en caoutchouc attaché au bec.

Méthodes de fixation temporaire des fragments de mâchoire

Actuellement, il existe les méthodes suivantes d’immobilisation temporaire (de transport) des fragments de mâchoire:

- mentonnières;

- pansement en forme d'écharpe ou bandage adhésif;

- ligature intermaxillaire avec fil métallique ou en plastique;

- ensemble standard et autres. par exemple, ligature continue en huit, ligature linguale-labiale, ligature Y. Galmosh, ligature continue en fil selon Stout, Ridson, Obwegeser, Elenk, décrite assez bien par Y. Galmosh (1975).

Le choix de la méthode d'immobilisation temporaire des fragments est déterminé par la localisation des fractures, leur nombre, l'état général de la victime et la présence de dents suffisamment stables pour fixer l'attelle ou le bandage.

En cas de fracture du processus alvéolaire de la mâchoire supérieure ou inférieure, après alignement des fragments, un bandage externe en forme d'écharpe de gaze est généralement utilisé, pressant la mâchoire inférieure contre la mâchoire supérieure.

Pour toutes les fractures du corps de la mâchoire supérieure, après réduction des fragments, une cuillère-attelle métallique de AA Limberg est placée sur la mâchoire supérieure ou un bandage en forme d'écharpe est appliqué sur la mâchoire inférieure.

S'il n'y a pas de dents dans la mâchoire supérieure, une couche de stensiles ou de cire est placée sur les gencives.

Si le patient porte des prothèses dentaires, celles-ci servent d'espaceurs entre les arcades dentaires et un bandage en écharpe est appliqué. Dans la partie antérieure des prothèses dentaires en plastique, un trou doit être pratiqué à l'aide d'une fraise pour le bec d'une tasse, d'un drain ou d'une cuillère à café afin de permettre au patient de manger.

S'il y a des dents sur les deux mâchoires, en cas de fractures du corps de la mâchoire inférieure, les fragments sont renforcés avec un bandage de ligature intermaxillaire, une écharpe standard rigide ou une attelle en plâtre, qui est placée sur la mâchoire inférieure et fixée à la voûte crânienne.

En cas de fractures des apophyses condyliennes de la mâchoire inférieure, une ligature intra-orale ou un bandage rigide avec traction élastique est utilisé sur la calotte crânienne. En cas de fractures des apophyses condyliennes avec malocclusion (ouverte), la mâchoire inférieure est fixée par une entretoise entre les dernières grandes molaires antagonistes. En cas d'absence de dents sur la mâchoire inférieure endommagée, une prothèse dentaire peut être utilisée en association avec une écharpe rigide; en l'absence de prothèse, une écharpe rigide ou un bandage de gaze circulaire est utilisé.

En cas de fractures combinées des mâchoires supérieure et inférieure, les méthodes décrites ci-dessus de fixation séparée des fragments sont utilisées, par exemple l'attelle en cuillère de Rauer-Urbanskaya associée à une ligature des dents aux extrémités des fragments de la mâchoire inférieure. La ligature doit recouvrir deux dents de chaque fragment en forme de huit. En l'absence de risque d'hémorragie intra-orale, de rétraction de la langue, de vomissements, etc., une écharpe rigide peut être utilisée.

Lors des premiers secours, il est nécessaire de déterminer avec précision le moment et le mode de transport de la victime et, si possible, le but de l'évacuation. En cas de fractures faciales complexes et multiples, il est conseillé de réduire au minimum le nombre d'étapes d'évacuation et d'orienter les patients directement vers les services d'hospitalisation maxillo-faciale des hôpitaux républicains, régionaux et provinciaux (municipaux).

En cas de traumatisme combiné (notamment crânien), la question du transport du patient doit être étudiée avec soin et en concertation avec les spécialistes concernés. Dans ce cas, il est plus judicieux de faire appel à des spécialistes d'institutions régionales ou municipales pour une consultation à l'hôpital de district rural plutôt que d'y transporter les patients présentant une commotion cérébrale ou une contusion cérébrale.

S'il y a un dentiste dans l'hôpital local, les premiers soins pour des affections telles que les lésions non pénétrantes des tissus mous du visage qui ne nécessitent pas de chirurgie plastique primaire, les fractures dentaires, les fractures des processus alvéolaires des mâchoires supérieure et inférieure, les fractures simples non compliquées de la mâchoire inférieure sans déplacement, les fractures des os nasaux qui ne nécessitent pas de réduction, les luxations de la mâchoire inférieure qui ont été réduites avec succès, les brûlures du visage au premier et au deuxième degré, peuvent être complétées par des éléments de soins spécialisés.

Les patients présentant un traumatisme facial combiné, notamment en cas de commotion cérébrale, doivent être hospitalisés dans les hôpitaux de district. Lors de la décision de leur transport vers des services spécialisés dans les premières heures suivant la blessure, l'état général du patient, le type de transport, l'état des routes et la distance jusqu'au centre médical doivent être pris en compte. Le mode de transport le plus adapté pour ces patients peut être l'hélicoptère et, si les routes sont en bon état, les ambulances spécialisées.

Après avoir prodigué les premiers soins à l'hôpital de district, les patients présentant des fractures des maxillaires supérieures et inférieures, des polytraumatismes des os de la face compliqués par un traumatisme de toute localisation, des lésions pénétrantes et étendues des tissus mous nécessitant une chirurgie plastique primaire sont orientés vers les services spécialisés de l'hôpital de district, de la ville ou de la région. Le choix du lieu d'orientation du patient – à l'hôpital de district (si des dentistes y sont présents) ou au service maxillo-facial de l'hôpital le plus proche – dépend des conditions locales.

Soins chirurgicaux qualifiés

Des soins chirurgicaux qualifiés sont dispensés par des chirurgiens et des traumatologues dans les cliniques externes, les centres de traumatologie et les services de chirurgie ou de traumatologie des hôpitaux municipaux ou régionaux. Ils doivent être prodigués en priorité aux victimes qui en ont besoin pour des raisons vitales. Il s'agit notamment des patients présentant des signes de choc, d'hémorragie, de perte sanguine aiguë et d'asphyxie. Par exemple, si, en cas de saignement non stoppé des gros vaisseaux de la région maxillo-faciale ou de saignement survenu à des stades antérieurs, il n'est pas possible de ligaturer correctement le vaisseau saignant, l'artère carotide externe du côté correspondant est ligaturée. À ce stade de la prise en charge, toutes les victimes présentant des lésions de la région maxillo-faciale sont réparties en trois groupes.

Le premier groupe est celui des personnes qui ne nécessitent qu'une intervention chirurgicale (lésions des tissus mous sans véritables défauts, brûlures du premier et du deuxième degré, gelures du visage); pour elles, cette étape du traitement est la dernière.

Le deuxième groupe est celui des personnes nécessitant un traitement spécialisé (blessures des tissus mous nécessitant une chirurgie plastique; lésions des os du visage; brûlures du troisième et du quatrième degré et gelures du visage nécessitant un traitement chirurgical); après des soins chirurgicaux d'urgence, elles sont transportées vers des hôpitaux maxillo-faciaux.

Le troisième groupe comprend les victimes non transportables, ainsi que les personnes présentant des blessures combinées à d’autres parties du corps (en particulier des lésions cérébrales traumatiques), qui sont en tête en termes de gravité.

L'une des raisons du traitement chirurgical répété d'une plaie est l'absence d'examen radiographique préalable. En cas de suspicion de fracture des os de la face, cet examen est obligatoire. La capacité de régénération accrue des tissus faciaux permet une intervention chirurgicale avec une préservation maximale des tissus.

Lorsqu'il fournit des soins chirurgicaux qualifiés aux victimes du groupe II qui seront envoyées dans des établissements médicaux spécialisés (en l'absence de contre-indications au transport), le chirurgien doit:

- pour effectuer une anesthésie prolongée du site de fracture; ou mieux encore - une anesthésie prolongée de toute la moitié du visage, soit en utilisant la méthode de P. Yu. Stolyarenko (1987): par une injection à l'aiguille sous le rebord osseux sur le bord inférieur de l'arcade zygomatique à la jonction du processus temporal de l'os zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal;

- injecter des antibiotiques dans la plaie, administrer des antibiotiques par voie interne;

- effectuer l’immobilisation de transport la plus simple, par exemple, appliquer un bandage de transport standard;

- s'assurer qu'il n'y a pas de saignement de la plaie, d'asphyxie ou de risque d'asphyxie pendant le transport;

- surveiller l’administration du sérum antitétanique;

- assurer un transport adéquat vers un établissement médical spécialisé accompagné de personnel médical (déterminer le type de transport, la position du patient);

- indiquer clairement dans les documents d’accompagnement tout ce qui a été fait au patient.

Dans les cas où il existe des contre-indications à l'envoi de la victime dans un autre établissement médical (Groupe III), une assistance qualifiée lui est fournie dans le service de chirurgie avec la participation de dentistes d'hôpitaux ou de cliniques, qui sont obligés

Les chirurgiens généralistes et les traumatologues doivent quant à eux connaître les bases de l'assistance en cas de traumatisme de la région maxillo-faciale, adhérer aux principes du traitement chirurgical des plaies faciales et connaître les méthodes de base d'immobilisation du transport des fractures.

Le traitement des victimes présentant des blessures combinées au visage et à d'autres zones dans un hôpital chirurgical (traumatologique) doit avoir lieu avec la participation d'un chirurgien maxillo-facial.

Si un hôpital de district dispose d'un service maxillo-facial ou d'un cabinet dentaire, le chef de service (dentiste) doit être responsable de l'état et de l'organisation des soins dentaires traumatologiques dans le district. Pour un enregistrement correct des traumatismes maxillo-faciaux, le dentiste doit établir des contacts avec les postes de feldsher et les hôpitaux de district. De plus, une analyse des résultats des traitements des patients souffrant de traumatismes faciaux et hospitalisés dans les établissements de district et régionaux doit être réalisée.

Les patients présentant des blessures faciales complexes et compliquées sont orientés vers le service maxillo-facial si une chirurgie plastique primaire des tissus mous est nécessaire et les dernières méthodes de traitement des fractures des os du visage, y compris la greffe osseuse primaire, sont utilisées.

Soins d'urgence spécialisés et traitement de suivi pour fracture maxillaire

Ce type de soins est dispensé dans les services maxillo-faciaux d'hospitalisation des hôpitaux républicains, régionaux, provinciaux et municipaux, dans les cliniques de dentisterie chirurgicale des universités de médecine, des instituts de recherche en dentisterie, dans les services maxillo-faciaux des instituts de recherche en traumatologie et en orthopédie.

Lors de l'admission des victimes au service d'admission de l'hôpital, il est conseillé d'identifier trois groupes de tri (selon V.I. Lukyanenko):

Le premier groupe comprend les personnes nécessitant des mesures urgentes, des soins qualifiés ou spécialisés au bloc opératoire: blessés au visage avec saignements persistants sous les bandages ou au niveau de la cavité buccale; asphyxiés ou présentant une respiration externe instable, après une trachéotomie avec tamponnement serré de la cavité buccale et du pharynx; inconscients. Ils sont d'abord conduits au bloc opératoire ou au bloc opératoire sur civière.

Le deuxième groupe comprend les blessés nécessitant une clarification du diagnostic et une détermination de la gravité principale de la blessure. Il s'agit notamment des blessés présentant des lésions combinées des mâchoires et du visage, des organes ORL, du crâne, des organes de la vision, etc.

Le troisième groupe comprend les victimes qui doivent être orientées vers le service en deuxième priorité. Ce groupe comprend toutes les victimes qui n'étaient pas incluses dans les deux premiers groupes.

Avant le début du traitement chirurgical, la victime doit subir un examen clinique et radiologique. Les données obtenues permettent de déterminer l'étendue de l'intervention.

Le traitement chirurgical, qu'il soit précoce, différé ou tardif, doit être immédiat et, si possible, complet, incluant une chirurgie plastique locale sur les tissus mous et même une greffe osseuse de la mâchoire inférieure.

Comme le soulignent AA Skager et TM Lurye (1982), la nature du blastème régénératif (ostéogénique, chondrogénique, fibreux, mixte) est déterminée par l'activité oxybiotique des tissus de la zone fracturée. De ce fait, tous les facteurs traumatiques et thérapeutiques influencent la vitesse et la qualité de l'ostéogenèse réparatrice, principalement par l'apport sanguin local. Suite à une blessure, des troubles circulatoires locaux (plaie et fracture), régionaux (zone maxillo-faciale) ou généraux (choc traumatique) surviennent systématiquement. Les troubles circulatoires locaux et régionaux sont généralement plus prolongés, notamment en l'absence d'immobilisation des fragments et en cas de complications inflammatoires. Par conséquent, la réaction réparatrice des tissus est altérée.

Avec un apport sanguin adéquat à la zone lésée et dans des conditions de stabilité des fragments, une formation osseuse primaire, dite angiogénique, se produit. Dans des conditions de régénération vasculaire moins favorables, créées principalement en l'absence de stabilité au niveau de la jonction des fragments, du tissu conjonctif ou cartilagineux se régénère, c'est-à-dire une « ostéosynthèse réparatrice », notamment en l'absence d'alignement correct et opportun des fragments. Ce processus de régénération réparatrice nécessite davantage de ressources tissulaires et de temps. Il peut aboutir à une fusion osseuse secondaire de la fracture, mais dans ce cas, du tissu conjonctif cicatriciel avec des foyers d'inflammation chronique persiste parfois longtemps, voire définitivement, dans la zone de fracture, ce qui peut se manifester cliniquement par une exacerbation d'une ostéomyélite traumatique.

Du point de vue de l'optimisation du complexe vasculaire-régénératif, le repositionnement fermé et la fixation des fragments osseux du visage présentent un avantage par rapport à l'ostéosynthèse ouverte avec une large exposition des extrémités des fragments.

Par conséquent, les principes suivants constituent la base du traitement moderne des fractures osseuses:

- comparaison parfaitement exacte de fragments;

- amener les fragments le long de toute la surface de fracture dans une position de contact étroit (rapprochement);

- fixation solide des fragments repositionnés et de leurs surfaces de contact, éliminant ou presque toute mobilité visible entre eux pendant toute la période nécessaire à la guérison complète de la fracture;

- maintien de la mobilité des articulations temporo-mandibulaires si le chirurgien dispose d'un dispositif de repositionnement extra-buccal et de fixation de fragments de la mâchoire inférieure.

Cela garantit une fusion plus rapide des fragments osseux. Le respect de ces principes assure la fusion primaire de la fracture et permet des périodes de traitement plus courtes pour les patients.

Mesures de traitement générales et locales supplémentaires pour les fractures récentes compliquées par une inflammation

La prise en charge spécialisée des lésions maxillo-faciales comprend un ensemble de mesures visant à prévenir les complications et à accélérer la régénération osseuse (traitements physiothérapeutiques, rééducation par l'exercice, vitaminothérapie, etc.). Tous les patients doivent également bénéficier d'une alimentation adaptée et de soins bucco-dentaires adaptés. Dans les grands services, il est recommandé de prévoir des services spécifiques pour les patients traumatisés.

Dans tous les types d’assistance, il est nécessaire de remplir la documentation médicale de manière claire et correcte.

Les mesures de prévention des complications comprennent l'administration de sérum antitétanique, l'administration locale d'antibiotiques en période préopératoire, l'assainissement de la cavité buccale et l'immobilisation temporaire des fragments (dans la mesure du possible). Il est important de rappeler qu'une infection des fractures de l'arcade dentaire peut survenir non seulement en cas de rupture de la muqueuse ou de lésion cutanée, mais aussi en présence de foyers inflammatoires périapicales situés dans la zone de fracture ou à proximité immédiate.

Si nécessaire, en plus de l'application d'un bandage de transport standard, une fixation intermaxillaire est réalisée à l'aide d'une ligature des dents.

La méthode d'anesthésie est choisie en fonction de la situation et du nombre de patients admis. Outre l'état général du patient, il est nécessaire de prendre en compte la localisation et la nature de la fracture, ainsi que le temps nécessaire à la fixation orthopédique ou à l'ostéosynthèse. Dans la plupart des cas de fractures du corps et d'une branche de la mâchoire (à l'exception des fractures hautes du processus condylien, accompagnées d'une luxation de la tête mandibulaire), une anesthésie locale par conduction et par infiltration peut être utilisée. L'anesthésie par conduction est préférablement réalisée au niveau de l'ouverture ovale (si nécessaire des deux côtés) afin de désactiver non seulement les branches sensitives, mais aussi motrices du nerf mandibulaire. Une anesthésie locale potentialisée est plus efficace. Un bloc de conduction prolongé et son association avec l'utilisation de calypsol à doses subnarcotiques sont également utilisés.

Pour décider du traitement d'une dent située directement dans l'espace fracturé, il est nécessaire de déterminer la relation entre ses racines et le plan de fracture. Trois positions sont possibles:

- la fracture s'étend sur toute la surface latérale de la racine de la dent - de son col jusqu'à l'ouverture de l'apex;

- l'apex de la dent est situé dans l'espace de fracture;

- L'espace de fracture passe obliquement par rapport à l'axe vertical de la dent, mais à l'extérieur de son alvéole, sans endommager le parodonte et les parois de l'alvéole dentaire.

La troisième position de la dent est la plus favorable en termes de pronostic de consolidation (sans développement de complication inflammatoire cliniquement perceptible), tandis que la première position est la moins favorable, car dans ce cas, il y a rupture de la muqueuse gingivale au niveau du collet de la dent et un espace de fracture béant, provoquant une infection inévitable des fragments de mâchoire par la microflore pathogène de la cavité buccale. Par conséquent, avant même l'immobilisation, il est nécessaire d'extraire les dents en première position, ainsi que les dents cassées, luxées, écrasées, détruites par des caries, compliquées par une pulpite ou une parodontite chronique. Après l'extraction dentaire, il est recommandé d'isoler la zone de fracture en tamponnant l'alvéole avec une gaze iodoformée. NM Gordiyuk et al. (1990) recommandent de tamponner les alvéoles avec de l'amnios conservé (dans une solution de chloramine à 2 %).

Il est essentiel de déterminer la nature de la microflore de la zone fracturée et d'évaluer sa sensibilité aux antibiotiques. Les dents intactes en deuxième et troisième position peuvent être laissées dans l'espace fracturé, mais dans ce cas, un traitement complexe doit inclure une antibiothérapie et une physiothérapie. Si, au cours de ce traitement, les premiers signes cliniques d'inflammation apparaissent dans la zone fracturée, la dent restante est traitée de manière conservatrice: ses canaux radiculaires sont obturés et, s'ils sont obstrués, ils sont extraits.

Les rudiments dentaires, les dents dont les racines sont informes et celles qui n'ont pas encore fait éruption (en particulier les troisièmes molaires), en l'absence d'inflammation autour d'elles, peuvent également être laissés dans la zone de fracture, sous certaines conditions. En effet, comme le montrent notre expérience et les observations d'autres auteurs, l'état de santé des dents laissées dans la zone de fracture, cliniquement déterminé le jour de la sortie du patient, est souvent trompeur et instable, surtout dans les 3 à 9 mois suivant le traumatisme. Cela s'explique par le fait que la pulpe des dents biradiculo-radiculo-nerveuses situées dans la zone de fracture, accompagnée d'une lésion du faisceau vasculo-nerveux mandibulaire, subit parfois de profondes modifications inflammatoires et dystrophiques aboutissant à une nécrose. Lorsque le faisceau vasculo-nerveux d'une dent monoradiculo-radiculo-nerveux est endommagé, des modifications nécrotiques de la pulpe sont observées dans la plupart des cas.

Selon les données de divers auteurs, la préservation des dents dans l'espace fracturé n'est possible que chez 46,3 % des patients, les autres développant une parodontite, une résorption osseuse ou une ostéomyélite. Parallèlement, les ébauches dentaires et les dents dont les racines sont incomplètement formées, préservées en l'absence de signes d'inflammation, présentent une grande viabilité: après une immobilisation fiable des fragments, les dents continuent de se développer normalement (dans 97 %) et font éruption rapidement, tandis que l'excitabilité électrique de leur pulpe se normalise à long terme. Les dents réimplantées dans l'espace fracturé meurent en moyenne chez la moitié des patients.

Si, outre une lésion maxillo-faciale, une commotion cérébrale ou un traumatisme crânien, un dysfonctionnement des systèmes circulatoire, respiratoire et digestif, etc., est présent, les mesures nécessaires sont prises et un traitement approprié est prescrit. Il est souvent nécessaire de consulter divers spécialistes.

En raison de la connexion anatomique des os du crâne et de la face, toutes les structures de la partie crânienne du crâne sont affectées en cas de traumatisme maxillo-facial. L'intensité du facteur agissant dépasse généralement les limites d'élasticité et de résistance des os individuels du visage. Dans de tels cas, les parties adjacentes et plus profondes du crâne, voire de la partie crânienne, sont endommagées.

Une caractéristique des traumatismes combinés facial et cérébral est que des lésions cérébrales peuvent survenir même sans impact sur la partie cérébrale du crâne. La force traumatique à l'origine d'une fracture de l'os facial est transmise directement au cerveau adjacent, provoquant des modifications neurodynamiques, physiopathologiques et structurelles d'intensité variable. Par conséquent, des lésions combinées de la région maxillo-faciale et du cerveau peuvent être causées par l'impact d'un agent traumatique uniquement sur la partie faciale du crâne, ou simultanément sur les parties faciale et cérébrale du crâne.

Cliniquement, une lésion cranio-cérébrale fermée se manifeste par des symptômes cérébraux généraux et locaux. Les symptômes cérébraux généraux incluent une perte de connaissance, des céphalées, des étourdissements, des nausées, des vomissements et une amnésie, tandis que les symptômes locaux incluent un dysfonctionnement des nerfs crâniens. Tous les patients ayant des antécédents de commotion cérébrale nécessitent un traitement complexe avec un neurochirurgien ou un neurologue. Malheureusement, une commotion cérébrale associée à un traumatisme des os de la face n'est généralement diagnostiquée qu'en cas de symptômes neurologiques prononcés.

Complications de la fracture de la mâchoire, prévention et traitement

Toutes les complications résultant de fractures de la mâchoire peuvent être divisées en générales et locales, inflammatoires et non inflammatoires; selon le temps, elles sont divisées en précoces et à distance (tardives).

Les complications précoces fréquentes comprennent des troubles psycho-émotionnels et neurologiques, ainsi que des modifications du système circulatoire et d'autres systèmes. La prévention et le traitement de ces complications sont assurés par des chirurgiens maxillo-faciaux en collaboration avec des spécialistes compétents.

Parmi les complications locales précoces, les plus fréquemment observées sont les dysfonctionnements de l'appareil masticateur (y compris les articulations temporo-mandibulaires), l'ostéomyélite traumatique (chez 11,7 % des victimes), la suppuration des hématomes, la lymphadénite, l'arthrite, les abcès, le phlegmon, la sinusite, le retard de consolidation des fragments, etc.

Pour prévenir d'éventuelles complications générales et locales, il est conseillé d'effectuer des blocages trigémino-sympathiques et des sinus carotidiens à la novocaïne, qui permettent de désactiver les zones réflexogènes extracérébrales, grâce auxquelles la dynamique du liquide céphalo-rachidien, la respiration et la circulation cérébrale sont normalisées.

Le bloc trigémino-sympathique est réalisé selon la méthode bien connue de MP Zhakov. Le bloc du sinus carotidien est réalisé comme suit: un coussin est placé sous le dos du patient allongé sur le dos, au niveau des omoplates, de sorte que la tête soit légèrement renversée en arrière et tournée dans la direction opposée. Une aiguille est injectée le long du bord interne du muscle sterno-cléido-mastoïdien, 1 cm sous le niveau du bord supérieur du cartilage thyroïdien (projection du sinus carotidien). De la novocaïne est injectée à mesure que l'aiguille avance. Lorsque le fascia du faisceau vasculo-nerveux est ponctionné, une certaine résistance est surmontée et une pulsation des sinus carotidiens est ressentie. 15 à 20 ml de solution de novocaïne à 0,5 % sont injectés.

Compte tenu du risque accru de développer des complications septiques chez les patients présentant des lésions de la région maxillo-faciale, du cerveau et d'autres zones du corps, il est nécessaire de prescrire des doses massives d'antibiotiques (après un test intradermique de tolérance individuelle) dès le premier jour après l'admission à l'hôpital.

En cas de complications respiratoires (souvent cause de décès chez ces patients), un traitement hormonal et une radiographie dynamique (avec la participation de spécialistes compétents) sont indiqués. Une prise en charge spécialisée de ces patients par un chirurgien maxillo-facial doit être assurée immédiatement après la sortie du choc, et au plus tard 24 à 36 heures après la blessure.

Divers facteurs indésirables locaux et généraux (infection de la cavité buccale et caries dentaires, écrasement des tissus mous, hématome, fixation insuffisamment rigide, épuisement du patient dû à une alimentation perturbée, stress psycho-émotionnel, dysfonctionnement du système nerveux, etc.) contribuent à l'apparition de processus inflammatoires. Par conséquent, l'un des principaux points du traitement est de stimuler la guérison de la fracture de la mâchoire en augmentant les capacités de régénération du corps du patient et en prévenant la formation de couches inflammatoires dans la zone endommagée.

Ces dernières années, en raison de la résistance accrue des infections staphylococciques aux antibiotiques, le nombre de complications inflammatoires liées aux lésions osseuses faciales a augmenté. Les complications inflammatoires les plus fréquentes surviennent lors de fractures localisées au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure. Cela s'explique par la contraction réflexe des muscles masticateurs situés de part et d'autre de la fracture, qui pénètrent dans l'espace et sont pincés entre les fragments. La muqueuse gingivale au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure étant étroitement fusionnée avec le périoste du processus alvéolaire et se rompant au moindre déplacement des fragments, des portes d'entrée constamment béantes se forment, permettant aux micro-organismes pathogènes, à la salive, aux cellules épithéliales exfoliées et aux amas alimentaires de pénétrer dans l'espace osseux. Lors de la déglutition, les fibres musculaires pincées par les fragments se contractent, ce qui entraîne un afflux actif de salive dans la profondeur de l'espace osseux.

Les signes d’une inflammation croissante des os et des tissus mous sont généralement une hyperémie cutanée à développement rapide, des douleurs, une infiltration, etc.

Le développement de complications est facilité par des facteurs tels que la parodontite (chez 14,4 % des victimes), l'hospitalisation tardive et la fourniture intempestive de soins spécialisés, l'âge avancé des patients, la présence de maladies chroniques concomitantes, les mauvaises habitudes (alcoolisme), la diminution de la réactivité du corps, un diagnostic et un choix de méthode de traitement incorrects, un dysfonctionnement du système nerveux périphérique résultant d'une fracture (lésions des branches du nerf trijumeau), etc.

Un facteur important qui retarde la consolidation des fragments de mâchoire est l'ostéomyélite traumatique, qui, avec d'autres processus inflammatoires, survient particulièrement souvent dans les cas où le repositionnement et l'immobilisation des fragments ont été effectués à un stade ultérieur.

Il est important de prendre en compte que toute blessure provoque une réaction inflammatoire autour de la plaie. Quel que soit le type d'agent pathogène (physique, chimique, biologique), les mécanismes pathogéniques du processus inflammatoire en développement sont identiques et se caractérisent par une perturbation de la microcirculation, des processus d'oxydoréduction et l'action de micro-organismes dans les tissus lésés. En cas de blessure, la contamination bactérienne de la plaie est inévitable. La gravité du processus purulent-inflammatoire dépend des caractéristiques de l'agent infectieux, de l'état immunobiologique du patient au moment de l'introduction de l'agent pathogène, ainsi que du degré de troubles vasculaires et métaboliques des tissus au site de la blessure. La résistance des tissus lésés à l'infection purulente est fortement réduite, ce qui crée des conditions propices à la reproduction de l'agent pathogène et à la manifestation de ses propriétés pathogènes, provoquant une réaction inflammatoire et un effet destructeur sur les tissus.

Au site d'action du facteur dommageable, des conditions optimales sont créées pour l'activation des enzymes protéolytiques libérées par les micro-organismes, les tissus affectés et les leucocytes, et la formation de médiateurs stimulant l'inflammation – histamine, sérotonine, kinines, héparine, protéines activées, etc. – qui perturbent la microcirculation, les échanges transcapillaires et la coagulation sanguine. Les protéases tissulaires, produits de l'activité microbienne, contribuent au désordre des processus d'oxydoréduction et à la perturbation de la respiration tissulaire.

L'accumulation de produits sous-oxydés qui en résulte et le développement d'une acidose tissulaire entraînent des troubles secondaires de la microhémodynamique au site de la blessure et le développement d'une carence locale en vitamines.

Des dommages particulièrement graves aux processus de régénération tissulaire sont observés en cas de carence en vitamine C, ce qui entraîne une inhibition de la synthèse du collagène du tissu conjonctif et de la cicatrisation des plaies; dans ce cas, la teneur en vitamine C est considérablement réduite dans les granulations flasques des plaies infectées.

Dans toute blessure, un rôle important dans la limitation du processus inflammatoire est attribué à la réaction hémostatique, car la formation d'une couche de fibrine et le dépôt de substances toxiques et de micro-organismes à sa surface empêchent la propagation ultérieure du processus pathologique.

Ainsi, en cas de complications purulentes suite à des blessures, une chaîne fermée de processus pathologiques se met en place, favorisant la propagation de l'infection et empêchant la cicatrisation. Par conséquent, l'utilisation précoce de divers médicaments biologiquement actifs aux effets anti-inflammatoires, antimicrobiens, antihypoxiques et stimulants des processus réparateurs est justifiée d'un point de vue pathogénique afin de réduire les complications purulentes et d'accroître l'efficacité des traitements complexes.

L'Institut de recherche en orthopédie de Kiev du ministère de la Santé de l'Ukraine a mené des recherches sur le mécanisme d'action des substances biologiquement actives et a recommandé l'utilisation d'amben, de galascorbin, de Kalanchoe et de propolis dans les maladies purulentes-inflammatoires.

Contrairement aux inhibiteurs naturels de la protéolyse (trasylol, contrycal, iniprole, tsalol, gordox, pantrypin), l'Amben pénètre facilement toutes les membranes cellulaires et peut être utilisé localement en solution à 1 %, par voie intraveineuse ou intramusculaire, à raison de 250 à 500 mg toutes les 6 à 8 heures. En 24 heures, le médicament est excrété inchangé par les reins. Appliqué localement, il pénètre efficacement dans les tissus et neutralise complètement la fibrinolyse tissulaire des tissus endommagés en 10 à 15 minutes.

Dans les complications purulentes-inflammatoires des fractures de la mâchoire, l'Amoxiclav est utilisé avec succès. Il s'agit d'une association d'acide clavulanique et d'amoxicilline, administrée par voie intraveineuse à raison de 1,2 g toutes les 8 heures ou par voie orale à raison de 375 mg 3 fois par jour pendant 5 jours. Chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale programmée, le médicament est prescrit par voie intraveineuse à raison de 1,2 g une fois par jour ou par voie orale aux mêmes doses.

L'activité biologique de la galascorbine est nettement supérieure à celle de l'acide ascorbique, grâce à sa présence dans la préparation, associée à des substances à activité vitaminique P (polyphénols). La galascorbine favorise l'accumulation d'acide ascorbique dans les organes et les tissus, épaissit la paroi vasculaire, stimule la cicatrisation, accélère la régénération musculaire et osseuse et normalise les processus d'oxydoréduction. La galascorbine s'utilise par voie orale à raison de 1 g 4 fois par jour; en application locale, en solutions fraîchement préparées à 1-5 % ou sous forme de pommade à 5-10 %.

La propolis contient 50 à 55 % de résines végétales, 30 % de cire et 10 à 18 % d'huiles essentielles. Elle est utilisée dans la fabrication de divers baumes, contient de l'acide cinnamique, de l'alcool et des tanins. Elle est riche en micro-éléments (cuivre, fer, manganèse, zinc, cobalt, etc.), en substances antibiotiques, en vitamines des groupes B, E, C, PP, P et en provitamine A. Elle possède également un effet analgésique. Son effet antibactérien est particulièrement prononcé. Les propriétés antimicrobiennes de la propolis ont été établies contre un certain nombre de micro-organismes pathogènes à Gram positif et à Gram négatif. Sa capacité à augmenter la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques et à modifier les propriétés morphologiques, culturales et tinctoriales de diverses souches a également été constatée. Sous l'influence de la propolis, les plaies se débarrassent rapidement de leur couverture purulente et nécrotique. Il s'utilise sous forme de pommade (33 g de propolis et 67 g de lanoline) ou par voie sublinguale - sous forme de comprimés (0,01 g) 3 fois par jour.

D'autres mesures sont également recommandées pour prévenir les complications inflammatoires et stimuler l'ostéogenèse. En voici quelques-unes:

- Administration d'antibiotiques (en tenant compte de la sensibilité de la microflore) dans les tissus mous entourant la fracture ouverte, dès le premier jour de traitement. L'administration locale d'antibiotiques permet de réduire de plus de 5 fois le nombre de complications. L'administration d'antibiotiques à un stade ultérieur (du 6e au 9e jour et au-delà) ne diminue pas le nombre de complications, mais accélère l'élimination de l'inflammation déjà développée.

- Administration intramusculaire d'antibiotiques si indiqué (augmentation de l'infiltrat, augmentation de la température corporelle, etc.).

- Thérapie UHF locale du 2e au 12e jour à compter du moment de la blessure (10 à 12 minutes par jour), irradiation générale au quartz du 2e au 3e jour (environ 20 procédures), électrophorèse au chlorure de calcium sur la zone de fracture - du 13e au 14e jour jusqu'à la fin du traitement (jusqu'à 15 à 20 procédures).

- Administration orale de multivitamines et d'une solution de chlorure de calcium à 5 % (une cuillère à soupe trois fois par jour avec du lait); l'acide ascorbique et la thiamine sont particulièrement utiles.

- Afin d'accélérer la consolidation des fragments, OD Nemsadze (1991) recommande l'utilisation supplémentaire des médicaments suivants: stéroïde anabolisant (par exemple, nerobol per os, 1 comprimé 3 fois par jour pendant 1 à 2 mois, ou retabolil 50 mg par voie intramusculaire une fois par semaine pendant 1 mois); solution de fluorure de sodium à 1 %, 10 gouttes 3 fois par jour pendant 2 à 3 mois; hydrolysat de protéines (hydrolysine, hydrolysat de caséine) pendant 10 à 20 jours.

- Afin de réduire le spasme des vaisseaux sanguins dans la zone de fracture (qui, selon AI Elyashev (1939), dure 1 à 1,5 mois et inhibe la formation osseuse), ainsi que pour accélérer la consolidation des fragments, OD Nemsadze (1985) suggère l'administration intramusculaire de médicaments antispasmodiques (gangleron, dibazol, papavérine, trental, etc.) 3 jours après la blessure pendant 10 à 30 jours.

- Administration intramusculaire de lysozyme 100-150 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours.

- Utilisation d'un complexe d'antioxydants (acétate de tocophérol, flacumine, acide ascorbique, cystéine, extrait d'éleuthérocoque ou acémine).

- L'application de l'hypothermie locale selon la technique décrite par AS Komok (1991), à condition d'utiliser un dispositif spécial pour l'hypothermie locale de la région maxillo-faciale, permet de maintenir la température des tissus lésés, y compris l'os de la mâchoire inférieure, entre +30 °C et +28 °C. Grâce au refroidissement équilibré des tissus par les chambres externe et intra-orale, la température du liquide de refroidissement circulant peut être réduite à +16 °C, ce qui rend la procédure bien tolérée et permet sa poursuite à long terme. AS Komok indique que la réduction de la température tissulaire locale dans la zone de fracture de la mâchoire inférieure à des valeurs de +28 °C sur la peau, +29 °C sur la muqueuse de la joue et +29,5 °C sur la muqueuse du processus alvéolaire de la mâchoire inférieure contribue à normaliser le flux sanguin, à éliminer la congestion veineuse et les gonflements, à prévenir le développement d'hémorragies et d'hématomes et à éliminer les réactions douloureuses. L'hypothermie tissulaire modérée, uniforme et stratifiée en mode de refroidissement de +30°C - +28°C pendant les 10 à 12 heures qui suivent l'immobilisation des deux mâchoires en combinaison avec des médicaments permet la normalisation du flux sanguin dans les tissus dès le troisième jour, l'élimination des réactions de température et des phénomènes inflammatoires, et provoque un effet analgésique prononcé.

Dans le même temps, AS Komok souligne également la complexité de cette méthode, car, selon ses données, seul un ensemble de méthodes électrophysiologiques, comprenant l'électrothermométrie, la rhéographie, la rhéodermatométrie et l'électroalgésimétrie, permet une évaluation assez objective du flux sanguin, de l'échange de chaleur et de l'innervation dans les tissus lésés et la dynamique des changements de ces indicateurs sous l'influence du traitement.

Selon VP Korobov et al. (1989), la correction des variations métaboliques sanguines lors des fractures de la mâchoire inférieure peut être obtenue soit par la ferramide, soit (plus efficace encore) par la coamide, qui favorise la fusion accélérée des fragments osseux. En cas d'ostéomyélite traumatique aiguë, l'abcès est ouvert et la fracture est lavée; une autohémothérapie fractionnée est également souhaitable: réinfusion de sang irradié aux ultraviolets 3 à 5 fois, associée à un traitement antiseptique anti-inflammatoire actif selon le schéma généralement admis. Au stade de l'inflammation chronique, il est recommandé d'activer la régénération osseuse selon le schéma suivant: lévamisole (150 mg par voie orale une fois par jour pendant 3 jours; l'intervalle entre les cycles est de 3 à 4 jours; il y a 3 cycles de ce type), ou T-activine par voie sous-cutanée (0,01 %, 1 ml pendant 5 jours), ou exposition à un laser hélium-néon sur des points biologiquement actifs du visage et du cou (10 à 15 s par point avec un flux lumineux ne dépassant pas 4 mW pendant 10 jours). Après l'apparition d'une raideur dans la zone de fracture, une mécanothérapie dosée et d'autres effets biologiques généraux ont été prescrits. Selon les auteurs, la durée du traitement hospitalier est réduite de 10 à 12 jours et l'incapacité temporaire de 7 à 8 jours.

Français De nombreux autres moyens et méthodes ont été proposés pour la prévention ou le traitement de l'ostéomyélite traumatique des mâchoires, tels qu'une suspension d'os déminéralisé, l'aérosol de Nitazol, l'anatoxine staphylococcique avec du sang autologue, l'aspiration sous vide du contenu de la fracture et le rinçage de la plaie osseuse sous pression avec un jet de solution de dioxidine à 1 %; thérapie immunocorrectrice. EA Karasyunok (1992) rapporte que lui et ses collègues ont étudié expérimentalement et prouvé cliniquement l'opportunité d'utiliser, dans le contexte d'une antibiothérapie rationnelle, une solution à 25 % d'acémine par voie orale à raison de 20 ml 2 fois par jour pendant 10 à 14 jours, ainsi que le sondage de la zone de fracture avec l'appareil UPSK-7N en mode labile continu, et l'introduction d'une solution à 10 % de chlorhydrate de lincomycine par électrophorèse. L’utilisation de cette technique a permis une réduction des complications de 28 % à 3,85 % et une réduction de l’incapacité temporaire de 10,4 jours.

R. 3. Ogonovsky, IM Got, OM Sirii, I. Ya. Lomnitsky (1997) recommandent l'utilisation de la xéno-brephotransplantation cellulaire dans le traitement des fractures de la mâchoire non cicatrisantes à long terme. À cette fin, une suspension de cellules de moelle osseuse dévitalisées provenant d'embryons de 14 jours est introduite dans l'espace fracturé. Aux 12-14 jours, les auteurs ont observé un épaississement du cal osseux périosté, et aux 20-22 jours, le début d'une consolidation stable de la fracture, qui n'avait pas cicatrisé pendant 60 jours d'immobilisation. Cette méthode permet d'éviter les interventions chirurgicales répétées.

La littérature nationale et internationale regorge d'autres propositions, malheureusement réservées actuellement aux médecins exerçant dans des cliniques bien équipées en matériel et médicaments. Cependant, chaque médecin doit garder à l'esprit qu'il existe d'autres moyens plus accessibles de prévenir les complications liées au traitement des fractures des os de la face. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'une procédure aussi simple que l'électrophorèse au chlorure de calcium (introduction d'une solution à 40 % depuis l'anode sous un courant de 3 à 4 mA) favorise la compaction rapide du cal osseux en formation. En cas de complication inflammatoire de la fracture, il est conseillé, en complément d'une antibiothérapie, d'utiliser un blocage alcool-novocaïne (solution de novocaïne à 0,5 % dans de l'alcool à 5 %). Un traitement complexe selon le schéma décrit permet de réduire le temps d'immobilisation du fragment de 8 à 10 jours, et de 6 à 8 jours en cas de fractures compliquées par un processus inflammatoire.

Nous avons observé une réduction significative de la durée d'hospitalisation après l'introduction de 0,2 ml de sérum cytotoxique ostéogénique (stimoblaste) dans une solution isotonique de chlorure de sodium (dilution 1:3) dans la zone de fracture. Le sérum a été administré les 3e, 7e et 11e jours après la blessure.

Certains auteurs recommandent d'inclure la thérapie par micro-ondes et UHF en combinaison avec une irradiation ultraviolette générale et une électrophorèse au chlorure de calcium dans un traitement complexe pour accélérer la consolidation des fragments de mâchoire, et VP Pyurik (1993) recommande d'utiliser une injection interfragmentaire des cellules de moelle osseuse du patient (à raison de 1 mm3 de cellules pour 1 cm2 de surface de fracture osseuse).

Compte tenu du mécanisme de développement des complications inflammatoires des fractures des angles de la mâchoire inférieure, leur prévention nécessite l'immobilisation la plus précoce possible des fragments osseux, associée à un traitement anti-inflammatoire ciblé. En particulier, après traitement de la cavité buccale avec une solution de furaciline (1:5000), une anesthésie par infiltration de la zone fracturée avec une solution de novocaïne à 1 % (côté peau) doit être réalisée. Après avoir vérifié que l'aiguille est bien insérée dans la fracture (le sang pénètre dans la seringue et l'anesthésique pénètre dans la bouche), rincer à plusieurs reprises (avec une solution de furaciline) le contenu de la fracture vers la cavité buccale à travers la muqueuse lésée (LM Vartanyan).

Avant d'immobiliser les fragments de mâchoire par fixation intermaxillaire rigide (traction) ou par la méthode d'ostéosynthèse la moins traumatisante (percutanée) avec broche de Kirschner, il est recommandé d'infiltrer les tissus mous de la zone de fracture de l'angle mandibulaire avec une solution antibiotique à large spectre. Un traumatisme plus important (par exemple, exposition de l'angle mandibulaire et suture osseuse) est déconseillé, car il contribue à l'intensification du processus inflammatoire amorcé.