Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Bipède géant

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La douve géante est un ver qui parasite le corps humain principalement au niveau du foie, provoquant des dysfonctionnements hépatiques aigus et chroniques, ainsi que d'autres organes. Ce parasite est répandu en Afrique et en Asie, mais des cas d'infection sont également possibles en Russie et en Ukraine. Il est nécessaire de connaître certaines caractéristiques de son cycle afin de prévoir non seulement l'évolution des symptômes, mais aussi les méthodes de prévention possibles à différents stades.

Structure bilharziose géante

La douve géante, ou Fasciola gigantica, est un parasite appartenant aux douves ou vers plats du genre Trematoda. Les caractéristiques de leur cycle biologique et de leur structure leur permettent d'être regroupés dans un même genre avec d'autres parasites: les schistosomes et les opisthorchis.

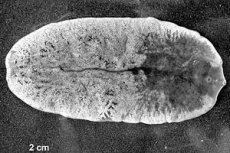

Les caractéristiques structurelles de la douve géante font de ce parasite l'un des plus grands de sa catégorie. À l'âge adulte, la douve géante peut atteindre environ sept centimètres de long. Son corps est allongé, en forme de feuille de tulipe, et se rétrécit aux extrémités. La couleur du ver peut varier du rose pâle au gris, selon les conditions. Ces parasites doivent leur nom à la présence de ventouses sur la partie antérieure de leur extrémité abdominale. Entre ces ventouses se trouve l'extrémité buccale, par laquelle pénètrent les aliments. Le système digestif de la douve est fermé: il comporte un tube digestif où se déroulent les principaux processus de digestion des aliments. Ces aliments se déplacent ensuite le long des intestins sur toute la longueur du corps, puis, après digestion, sont rejetés par la bouche. Ces caractéristiques leur permettent de parasiter longtemps dans des espaces clos, sans accès à l'oxygène. Cette localisation s'explique également par le développement incomplet des systèmes hématopoïétique et respiratoire, qui leur permet de rester longtemps sans oxygène et de migrer dans les vaisseaux humains, se nourrissant de globules rouges et d'autres cellules sanguines.

Le fasciole géant réagit aux mouvements et aux changements de forme grâce à un système nerveux ramifié. Il débute près de la ventouse orale sous la forme d'un anneau de tissu nerveux, à partir duquel un ganglion nerveux s'étend sur toute la longueur du corps. Ainsi, tous les organes sont innervés par ce ganglion, et la réaction des analyseurs est également assurée.

La reproduction du parasite est complexe, car la douve géante est hermaphrodite. Il existe des individus femelles et mâles. Pour se reproduire, des conditions favorables doivent être réunies et un certain temps s'écouler pour la fécondation des œufs. Ensuite, les particularités du changement d'hôte permettent à la fasciole de traverser des stades de développement successifs.

Cycle de vie bilharziose géante

Le cycle biologique de la douve géante débute avec son hôte principal, le bétail et le petit bétail (chèvres, moutons, vaches, taureaux, buffles). Ces vers se logent dans les intestins des bovins, puis, après un certain temps de développement, atteignent leur maturité sexuelle. Ils peuvent alors migrer à travers la paroi intestinale et pénétrer dans la veine porte. Le parasite atteint alors le foie, où il se fixe définitivement. Il s'y reproduit et libère des œufs, qui peuvent retourner dans l'intestin par les voies biliaires et être excrétés dans les selles. Ces œufs, inoffensifs pour l'homme jusqu'à leur pleine maturité, sont excrétés dans les selles. Les œufs se retrouvent ensuite dans les eaux douces, où l'eau chaude est nécessaire à leur développement. Dans l'eau, la larve grandit et se développe pendant deux jours, puis pénètre dans le corps du mollusque. La douve poursuit alors son développement jusqu'au stade larvaire, invasif pour l'homme.

Les modes de contamination par la douve géante sont indirects, lorsqu'une personne entre accidentellement en contact avec une zone où se trouve le parasite. On peut également être infecté par voie alimentaire en consommant des légumes, des fruits et des légumes verts porteurs de larves de fascioles. L'infection est également possible en buvant accidentellement de l'eau dans laquelle nagent ces parasites. Ces caractéristiques du cycle biologique doivent être prises en compte afin de connaître les principaux modes de transmission et les moyens de prévention de la maladie.

Symptômes

La localisation caractéristique du parasite dans l'organisme de l'hôte final contribue à sa même localisation dans le corps humain. Par conséquent, certains symptômes spécifiques de la fasciolose sont caractéristiques de la défaite de ce groupe de douves.

En pénétrant dans l'intestin humain, les œufs de la fasciole géante se développent, grandissent, puis, au stade larvaire, pénètrent la couche sous-muqueuse et sont absorbés dans le sang. Grâce au flux sanguin par la veine porte, le parasite pénètre dans le foie, où il s'actualise. Là, les larves poursuivent leur croissance et leur activation: elles peuvent alors se déplacer le long des canaux et pénétrer dans la vésicule biliaire, ce qui perturbe l'emplacement normal des canaux et leurs relations. L'écoulement de la bile est d'abord perturbé, puis, secondairement, une stagnation de la bile et une altération de la fonction hépatique.

La période d'incubation de la maladie varie de quelques jours à cinq à sept semaines. Dans ce cas, la personne peut ne même pas se souvenir de l'infection, ce qui rend le diagnostic très difficile. Cette période s'étend de la pénétration dans l'intestin jusqu'à l'activation dans le foie et la perturbation de sa fonction.

La phase aiguë de la maladie se développe avec une lésion hépatique massive et unique causée par un nombre important de parasites. Dans ce cas, les symptômes sont très prononcés. Une jaunisse apparaît, ce qui incite les patients à consulter un médecin. Elle s'accompagne de démangeaisons cutanées, dues à la libération importante d'acides biliaires dans le sang. Des douleurs du côté droit ou de l'hypochondre droit apparaissent, et l'intensité du syndrome douloureux augmente avec la consommation d'aliments gras. La douleur peut également être sourde et faible. Une éruption cutanée allergique est souvent associée. Ce symptôme est souvent observé en raison de la capacité des helminthes à provoquer une allergisation accrue de l'organisme, qui se manifeste souvent par une éruption cutanée diffuse sur tout le corps accompagnée de démangeaisons. En phase aiguë, des symptômes dyspeptiques peuvent également être observés: amertume dans la bouche, nausées, vomissements, douleurs abdominales et troubles des selles tels que diarrhée.

Mais un tableau clinique aussi détaillé est moins fréquent qu'une évolution latente. Souvent, avec un nombre insignifiant de parasites, des symptômes légers sont observés; il peut s'agir uniquement d'un syndrome asthéno-végétatif, inexpliqué. Dans ce cas, une forme chronique se développe, caractérisée par une libération lente et constante d'œufs dans la lumière intestinale, puis par une réinfection. Dans ce cas, il peut n'y avoir aucun symptôme hépatique, seules des modifications de la réactivité allergique et la formation d'une prédisposition à la formation de calculs et à une cholécystite chronique dans la vésicule biliaire sont exprimées.

Diagnostics

Le diagnostic de cette pathologie doit être complet et rapide, car au stade initial, il est plus facile d'agir sur un petit nombre de vers. Il est d'abord nécessaire de recueillir soigneusement l'anamnèse afin d'identifier les facteurs étiologiques possibles de l'infection. Compte tenu de la période d'incubation, il est nécessaire de connaître l'anamnèse des deux derniers mois. Il est ensuite nécessaire d'examiner le patient et de détailler ses symptômes. L'examen peut révéler des symptômes kystiques et des douleurs dans l'hypochondre droit, mais la fonction hépatique ne doit pas augmenter.

Les méthodes diagnostiques instrumentales sont plus instructives pour diagnostiquer non seulement le parasitisme des fascioles, mais aussi pour évaluer l'état des voies biliaires et du foie. L'échographie du foie et des voies biliaires révèle une dilatation des canaux, la formation d'ombres échopositives dans leur projection, une altération de l'écoulement biliaire et une vésicule biliaire réactive. Ces résultats permettent de suspecter la présence d'un parasite.

Les analyses sanguines ne sont pas spécifiques, mais elles peuvent également révéler des modifications de l'éosinophilie, confirmant ainsi l'étiologie de l'invasion helminthique. En cas d'ictère sévère, une analyse sanguine biochimique est nécessaire. Une augmentation du taux de bilirubine, due à sa fraction directe, ainsi qu'une augmentation des phosphatases alcalines, sont des signes de cholestase et de parasitisme intracanalaire de la douve. La méthode la plus spécifique et la plus sensible pour diagnostiquer la douve géante est l'analyse sanguine et la PCR. Dans ce cas, la présence qualitative et quantitative du ver dans l'organisme est déterminée par son ADN. Cela permet d'identifier les anticorps ou l'antigène lui-même dans l'organisme et d'identifier avec précision l'agent pathogène.

Ce sont les principales méthodes de diagnostic de cette pathologie, qui doivent être utilisées dès les premiers symptômes de la maladie pour prévenir l'évolution chronique de la pathologie.

[ 10 ]

[ 10 ]

Traitement

Le traitement de toute infestation helminthique doit être associé à d'autres traitements préparant le tractus gastro-intestinal à la vermifugation. Il est donc nécessaire de commencer par un régime alimentaire purifiant les intestins. Il est impératif de limiter totalement les aliments sucrés et féculents pendant toute la durée du traitement. Il est conseillé de consommer du porridge et des légumes cuits qui stimulent le péristaltisme intestinal. Il est ensuite conseillé de suivre un traitement laxatif. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre un traitement unique avec des laxatifs. Il est préférable de prendre des préparations à base de plantes à effet laxatif. Il est ensuite recommandé de suivre un traitement avec des absorbants pendant trois jours, comme Sorbex, White Coal ou Polysorb. Après ce traitement purifiant, on procède au traitement de l'infestation helminthique elle-même. Des médicaments anthelminthiques sont utilisés, principalement contre les vers plats et leurs formes larvaires.

- L'hexihol est un médicament particulièrement efficace pour localiser les vers parasites dans le foie. Il est disponible sous forme de poudre. Le traitement peut durer trois, cinq ou dix jours. Le traitement de trois jours est le plus efficace, car il permet d'obtenir la concentration maximale du médicament en un minimum de temps. Dans ce cas, le médicament est prescrit à une dose quotidienne de 0,2 milligramme par kilogramme de poids corporel. Le médicament est pris trois fois par jour. La première dose doit être prise après un petit-déjeuner léger, en dissolvant la poudre dans un verre de lait chaud. Après trois jours de traitement, il est nécessaire de suivre un régime alimentaire pendant au moins une semaine afin de maintenir l'effet et d'améliorer la réponse de l'organisme au médicament. Lors du traitement par ce médicament, il est nécessaire de surveiller non seulement l'évolution des symptômes cliniques, mais également les analyses biochimiques, notamment les taux de bilirubine et de transaminases.

- Le thiabendazole est un anthelminthique à large spectre actif non seulement contre les vers adultes, mais aussi contre les larves. Ce médicament est disponible sous forme de comprimés de 500 mg, à raison de deux comprimés deux fois par jour pour un traitement de trois jours. Ainsi, la dose maximale pour un traitement ne doit pas dépasser 6 grammes. Des effets secondaires sont possibles lors de l'administration du médicament en cas d'infestation helminthique sévère: nausées, douleurs abdominales, démangeaisons cutanées, ainsi que des symptômes d'intoxication prononcés avec hypertrophie des ganglions lymphatiques, vertiges et fièvre légère. L'utilisation de ce médicament est déconseillée aux enfants de moins de cinq ans et ne doit pas être utilisée pendant la grossesse.

Compte tenu de l'atteinte hépatique prédominante et de la perturbation de l'écoulement biliaire intrahépatique, il est recommandé d'utiliser des hépatoprotecteurs et des médicaments pour améliorer l'écoulement biliaire. À cet effet, l'Ursofalk est recommandé pour améliorer l'écoulement biliaire, ce qui normalise le fonctionnement des canaux et soulage les symptômes de l'ictère. Parmi les hépatoprotecteurs, on peut citer Enerliv, Livker, Gepabene et Geptral. Outre l'amélioration de la fonction hépatique, il est nécessaire de normaliser la fonction intestinale après une cure de déparasitage, ce qui contribuera à éliminer plus rapidement le parasite. C'est pourquoi les probiotiques sont également utilisés en thérapie complexe.

Prévention bilharziose géante

La prévention de l'infection par la douve géante peut être non spécifique ou spécifique. Les méthodes de prévention non spécifiques sont très simples: il faut respecter les règles d'hygiène, laver les fruits et légumes avant de les consommer et éviter de boire de l'eau provenant de sources non traitées. Une prévention spécifique peut être réalisée avec n'importe quel médicament antiparasitaire deux fois par an, au printemps et à l'automne, à doses prophylactiques.

La douve géante est un parasite du groupe des vers plats. Elle se localise dans le foie et les voies biliaires, entraînant une altération de l'écoulement biliaire et l'apparition de symptômes cliniques. L'infection humaine est rare, l'hôte final étant le bétail. Les symptômes de la pathologie peuvent être latents ou évidents, ce qui nécessite un diagnostic précis. Le traitement de la douve géante doit viser à éliminer le parasite et à restaurer les fonctions hépatiques et intestinales.

[ 11 ]

[ 11 ]