Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Diagnostic de l'arthrose: scintigraphie aux radioisotopes et thermographie

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La scintigraphie radio-isotopique des articulations est réalisée à l'aide de radiopharmaceutiques ostéotropes (pyrophosphate, phosphone, marqués au 99m Tc). Ces médicaments s'accumulent activement dans les zones de métabolisme osseux et collagénique actif. Leur accumulation est particulièrement intense dans les tissus articulaires enflammés, ce qui se reflète sur les scintigraphies articulaires.

La méthode de scintigraphie radio-isotopique est utilisée pour le diagnostic précoce de l'arthrite, la détection des phases subcliniques des lésions articulaires, le diagnostic différentiel des lésions inflammatoires et dégénératives.

Pour le diagnostic précoce des modifications pathologiques articulaires et la détection d'une inflammation réactive, une scintigraphie squelettique au pyrophosphate marqué au 99m Tc peut être utilisée. Une hyperfixation avec diffusion diffuse du radio-isotope est observée en présence d'une synovite réactive. Dans les zones hypovasculaires des épiphyses osseuses, les scintigraphies en zones ischémiques montrent une diminution de l'accumulation du radio-isotope, tandis que dans les zones d'apport sanguin accru, correspondant aux zones de remodelage osseux, son accumulation est uniformément accrue. La comparaison des données scintigraphiques avec les résultats de la phlébographie intraosseuse et de la mesure de la pression intraosseuse a révélé une stase veineuse et une augmentation de la pression dans le canal médullaire associées à une absorption anormalement élevée du radio-isotope. Dans ce cas, le degré d'absorption est directement proportionnel au stade du processus dégénératif-dystrophique. L'analyse de la distribution des radionucléides dans la coxarthrose a révélé une accumulation accrue du composé marqué dans les zones de charge accrue, principalement dans les parois des kystes et des ostéophytes, ainsi que dans les zones de formation osseuse nouvelle.

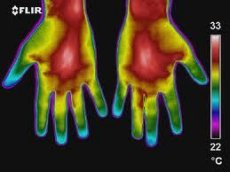

Au sens large, la thermographie est un enregistrement graphique du champ thermique d'objets, c'est-à-dire de leur champ de rayonnement infrarouge, réalisé par diverses méthodes. Un thermogramme est une image bidimensionnelle fixe du champ thermique d'une partie ou de l'ensemble du corps d'un sujet.

La thermographie est un test diagnostique auxiliaire qui doit être interprété en lien avec les données cliniques, biologiques et anamnestiques obtenues conformément à l'algorithme diagnostique. Selon LG Rosenfeld et ses coauteurs (1988), les principaux avantages de la thermographie sont les suivants:

- Sécurité absolue. Le corps humain n'est exposé ni aux radiations ni aux dommages. Plusieurs études sur le même sujet sont possibles.

- Rapidité de l'examen. Selon le type de thermographe, la durée varie de 1 à 4 minutes. Le temps nécessaire à l'équilibrage de la température cutanée du patient et de l'air ambiant (15 minutes) peut être considérablement réduit si la salle de thermographie est correctement équipée.

- Haute précision. Le gradient de température minimal enregistré entre deux points distants d'un millimètre est de 0,1 °C. Cette précision permet un diagnostic topique préliminaire de la lésion.

- Possibilité de choisir une séquence de procédures de recherche sécuritaires pour les femmes enceintes et les enfants.

- Possibilité d'évaluation simultanée de l'état fonctionnel de plusieurs systèmes corporels (avec thermographie d'ensemble).

Un point important pour la réalisation précise d'une thermographie est l'équipement adéquat du cabinet, ainsi que la préparation du patient à l'examen. Le cabinet doit créer des conditions permettant de stabiliser l'impact des facteurs environnementaux sur l'équipement de thermodiagnostic et le patient. À cet effet, les portes et fenêtres sont recouvertes d'épais rideaux pare-lumière. Les sources potentielles de rayonnement infrarouge (batteries de chauffage central) sont protégées. Il est recommandé de maintenir une température de 22 + 1 °C dans la salle d'examen, car une température plus élevée diminue le contraste des thermogrammes, tandis qu'une température plus basse provoque une vasoconstriction, ce qui réduit considérablement la qualité informative de la méthode. L'humidité relative du cabinet doit être comprise entre 40 et 70 %. La vitesse du flux d'air dans la pièce ne doit pas dépasser 0,15 à 0,2 m/s. Une pièce fermée équipée d'un climatiseur répond à ces exigences.

En cas de maladies articulaires de localisations diverses, les règles suivantes doivent être suivies pour préparer le patient à un examen thermographique:

A. Membres supérieurs:

- Les mains doivent être propres, enlever le vernis à ongles.

- La veille de l'examen, n'utilisez pas de crèmes, ne prenez pas de physiothérapie, de vasodilatateurs ou de vasoconstricteurs.

- Lors de l'examen, les mains sont libérées des vêtements et placées sur une table-support.

B. Membres inférieurs:

- Les jambes sont libérées de tout bandage ou compresse et sont exposées pour permettre à la peau de s'adapter à la température ambiante.

- Ne prenez aucun médicament et ne subissez aucune procédure de physiothérapie la veille de l’examen.

- La veille, il faut prendre un bain de pieds pour éliminer le sébum et l'épiderme exfolié; retirer le vernis à ongles.

- Le patient est examiné en position couchée, ou moins souvent en position debout.

L'étude doit être précédée d'une période d'adaptation à la température, qui dure de 10 à 15 minutes chez l'adulte. Étant donné que les indicateurs de température du corps humain varient toutes les 3 à 4 heures au cours de la journée, avec des fluctuations de 0,2 à 0,4 °C, il est recommandé de réaliser des études comparatives (dynamiques) en parallèle. Il est également important de noter que la température corporelle maximale chez les personnes en bonne santé est observée à 15-16 heures.

L'interprétation correcte des thermogrammes nécessite des connaissances en physiologie générale, en anatomie et en médecine. Une personne en bonne santé présente généralement des zones d'hyperthermie et d'hypothermie, causées par diverses causes. L'apparition de zones d'hyperthermie peut être due à:

- augmentation du métabolisme dans un organe ou un tissu donné pendant une certaine période de temps (par exemple, les glandes mammaires pendant l'allaitement),

- « effet de cavité » (zones des orbites, du nombril, du pli interfessier, des zones axillaires, inguinales, des espaces interdigitaux, des faces médiales des membres inférieurs rapprochées ou des membres supérieurs pressés contre le corps).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

Caractéristiques topographiques des thermogrammes normaux

Les thermogrammes du dos et de la colonne vertébrale présentent une thermotopographie homogène, avec une légère hyperthermie au milieu de la région lombaire. On observe parfois une hyperthermie modérée de l'espace interscapulaire.

Sur le thermogramme du dos, on distingue 4 zones constantes d'hyperthermie:

- dans la projection des apophyses épineuses, à partir du niveau de l'épine médio-thoracique; la largeur de la première zone est un peu plus grande dans les régions thoracique inférieure et lombaire supérieure par rapport à la région lombaire inférieure,

- dans la projection du pli interfessier,

- deux zones symétriques dans la projection des articulations sacro-iliaques (latérales et légèrement au-dessus du pli interfessier),

- dans la projection des reins (zones d'hyperthermie d'intensité inégale situées symétriquement).

Le syndrome radiculaire lombo-sacré se traduit par une diminution de la température cutanée de la jambe dans la zone d'innervation de cette racine de 0,7 à 0,9 °C, accompagnée d'une légère hyperthermie du segment au niveau des branches de connexion correspondantes du tronc sympathique. Le blocage de la racine affectée par la novocaïne normalise la température de surface du dermatome adéquat du membre et diminue la température du segment dans la région lombo-sacrée de 0,2 à 0,3 °C. 10 à 12 minutes après la fin du blocage par la novocaïne ou la trimécaïne des ganglions sympathiques lombaires, la température cutanée du pied et de la jambe du côté correspondant augmente de 0,7 à 0,9 °C, pendant 2 à 3 minutes.

La température moyenne de la peau au niveau du dos et de la colonne vertébrale est de 33,5 à 34,2 °C.

Membres supérieurs

Les images thermographiques des deux membres supérieurs sont caractérisées par une symétrie, bien que selon GM Frolov et ses co-auteurs (1979), une légère asymétrie thermique des membres supérieurs soit notée, causée par le développement prédominant du membre droit ou gauche ou par la différence de pression artérielle.

Les zones d'hyperthermie sur les thermogrammes des membres supérieurs sont généralement déterminées au niveau des faisceaux vasculaires: face interne de l'épaule, articulation du coude, avant-bras et région axillaire. Une hypothermie relative est caractéristique de la face externe de l'épaule et de l'avant-bras, ainsi que des doigts (par rapport aux paumes). Une hyperthermie modérée est observée au niveau de l'index, des espaces interdigitaux et le long des grosses veines du dos de la main. La température cutanée moyenne au niveau des membres supérieurs (à l'exception des doigts) est de 31,2 à 32,6 °C, et celle des doigts de 27,2 à 28,6 °C.

Membres inférieurs

L'imagerie thermographique des deux membres inférieurs est également symétrique. Des zones d'hyperthermie marquée sont observées dans les tiers supérieur et moyen des tibias, tandis que des zones d'hypothermie sont observées au niveau de l'articulation du genou, du tiers inférieur du tibia et du pied.

Les thermogrammes de la face dorsale des pieds présentent une image hétérogène, avec une hyperthermie qui tend à décroître de haut en bas; une zone d'hypothermie est définie au niveau des orteils. Sur la face plantaire, l'intensité de l'hyperthermie est plus prononcée le long du bord médial, notamment au niveau de la projection de la voûte plantaire. Des zones d'hypothermie sont enregistrées le long du bord latéral et au niveau des orteils.

À l'arrière des cuisses, on observe une zone d'hypothermie marquée au niveau de la projection des fesses et une zone d'hyperthermie au niveau du tiers supérieur des cuisses, du creux poplité et du tiers supérieur des tibias. Les tibias se caractérisent par une tendance à la diminution de l'intensité de l'hyperthermie en direction distale. Une zone d'hypothermie est définie au-dessus du tendon d'Achille. La température cutanée moyenne des membres inférieurs (à l'exception des orteils) est de 32,1 à 32,4 °C, et de 23,3 à 23,9 °C pour les orteils.

L'analyse et le traitement des thermogrammes sont effectués selon les caractéristiques thermographiques suivantes:

- détection d'asymétrie thermique,

- étude de l'aire d'une section asymétrique (zone d'hypo- ou d'hyperthermie): dimensions, degré d'homogénéité, caractéristiques des limites, etc.,

- détermination du gradient de température et calcul de son coefficient, exprimant le rapport de la différence de température entre les points et la distance qui les sépare,

- détermination de la température absolue maximale, minimale et moyenne des sections symétriques,

- détermination de l'indice thermographique (IT), qui est le rapport de la somme des températures correspondant à chaque champ isotherme à la surface totale de la zone d'asymétrie thermique pathologique.

Normalement, l'indice thermographique varie de 4,62 à 4,94, avec une moyenne de 4,87.

Selon NK Ternovoy et ses coauteurs (1988), dans l'arthrose du premier stade radiographique selon NS Kosinskaya, on observe une asymétrie thermique des articulations: une zone d'hypothermie au-dessus de l'articulation se transforme progressivement en une zone d'hyperthermie au-dessus et en dessous des segments du membre. Le gradient de température dans la zone d'hypothermie est de 0,6 + 0,2 °C.

Les thermogrammes des patients atteints d'arthrose de stade II-III montrent une asymétrie thermique, une zone d'hyperthermie au-dessus de l'articulation affectée, de relief et de gravité variables, indiquant une hypervascularisation de l'articulation et une inflammation aseptique de la membrane synoviale et du tissu paraarticulaire. Le gradient de température de l'articulation pathologiquement altérée est de 1 ± 0,2 °C.

En cas de traitement efficace, le thermogramme se caractérise par une diminution de l'asymétrie de température, une diminution de l'intensité de l'hyperthermie et le gradient de température chute à 0,4-0,8 °C.

Une étude sur la relation entre les données de thermographie numérique à distance (ECR), de radiographie et d'échographie des articulations du genou touchées par l'arthrose a été menée au Centre ukrainien de rhumatologie.

Français L'étude a porté sur 62 patients atteints d'arthrose du genou répondant aux critères de classification ACR (1986), dont 43 (69,4 %) femmes et 19 (30,6 %) hommes âgés de 47 à 69 ans (moyenne 57,4 ± 6,2 ans) qui étaient malades depuis 1,5 à 12 ans (moyenne 5,6 ± 2,6 ans). Des lésions monoarticulaires des articulations du genou ont été détectées chez 44 (71 %) patients, bilatérales - chez 18 (29 %), ainsi, au total, 80 articulations du genou ont été examinées chez les patients du groupe principal. Le stade radiographique 1 selon Kellgren et Lawrence a été diagnostiqué chez 23 (28,8 %), II - chez 32 (40 %), III - chez 19 (23,8 %) et IV - chez 6 (7,4 %) patients. À titre de comparaison, 54 radiographies des articulations du genou de 27 personnes ont été utilisées. Ce groupe témoin ne présentait aucune lésion traumatique ou autre des articulations du genou, des vaisseaux, des tissus mous, des os et des autres articulations des membres inférieurs. Parmi les 27 personnes du groupe témoin, on comptait 18 femmes (66,7 %) et 9 hommes (33,3 %) âgés de 31 à 53 ans (en moyenne 41,5 + 4,9 ans).

L'examen radiographique des articulations du genou a été réalisé en projection antéropostérieure selon la méthode standard. La classification des critères radiographiques d'arthrose de 0 à 3 degrés (diminution de la hauteur de l'interligne articulaire et ostéophytose) a été réalisée à l'aide de l'Atlas de classification de l'arthrose du genou de Y. Nagaosa et al. (2000).

Lors de la réalisation de la TDM avec la caméra thermique Raduga-1, nous avons suivi les recommandations de LG Rosenfeld (1988). Sur le thermogramme de l'articulation du genou, deux zones symétriques de 35 x 35 mm ont été sélectionnées, correspondant aux parties médiale et latérale du segment tibio-fémoral de l'articulation du genou (TFKJ), où la température moyenne a été déterminée. Pour le traitement mathématique des résultats de la TDM, l'indice de gradient de température a été déterminé selon la formule suivante:

ATm = Tm - Trm et ATl = Tl - Trl,

Où AT est le gradient de température, Tm et Tl sont les températures des zones dans la projection des régions médiale et latérale du TFKS, Trm et Trl sont les valeurs de référence des températures des zones dans la projection des régions médiale et latérale du TFKS, obtenues lors de l'examen des individus sains du groupe témoin.

Toutes les personnes examinées ont subi une échographie des articulations du genou à l'aide de l'appareil SONOLINE Omnia (Siemens) équipé d'un capteur linéaire 7,5L70 (fréquence 7,5 MHz) en mode « ortho » et en positions standard. L'état des surfaces articulaires osseuses (notamment la présence d'un relâchement de la couche corticale et de ses défauts), les interlignes articulaires, les tissus mous périarticulaires, la présence d'épanchement, les modifications de l'appareil ligamentaire et d'autres paramètres ont été évalués.

Chez les patients du groupe principal, les signes cliniques du syndrome articulaire ont également été étudiés. À cette fin, l'indice algofonctionnel de Lequesne (ILA) de sévérité de la gonarthrose a été utilisé, déterminé par la nature du syndrome douloureux (moment d'apparition, distance de marche maximale sans douleur), la durée de la raideur matinale, etc. La sévérité de la gonarthrose a été codée en points (1-4: faible, 5-7: modérée, 8-10: sévère, 11-13: significativement sévère, plus de 14: sévère). L'intensité du syndrome douloureux a été évaluée à l'aide de l'échelle visuelle analogique de la douleur (EVA), où l'absence de douleur correspond à 0 mm et la douleur maximale à 100 mm.

L'analyse statistique des résultats obtenus a été réalisée à l'aide du logiciel STATGRAPHICS plus v.3. Lors de l'analyse de corrélation, le coefficient de corrélation r < 0,37 indiquait la présence d'une relation faible, 0,37 < r < 0,05 - modérée, 0,5 < r < 0,7 - significative, 0,7 < r < 0,9 - forte et r > 0,9 - très forte. La valeur p < 0,05 a été considérée comme fiable.

Français L'examen clinique des patients a révélé une gravité légère de la gonarthrose chez 8 patients (12,9 %), modérée chez 13 patients (20,9 %), sévère chez 21 patients (33,9 %), significativement sévère chez 15 patients (24,2 %) et très sévère chez 5 patients (8,1 %). Neuf patients (14,5 %) ne se sont pas plaints de douleur dans les articulations touchées, tandis que 53 autres patients (85,5 %) ont évalué l'intensité de la douleur selon l'EVA de 5 à 85 mm. Une limitation de l'amplitude de mouvement de 75 à 125° a été constatée chez 38 patients (61,2 %), et une augmentation de l'amplitude d'extension de 5 à 20° a été constatée chez 19 patients (30,6 %).

Caractéristiques cliniques du syndrome articulaire chez les patients examinés souffrant d'arthrose

Indicateur |

M±sg |

AFI Lekena |

8,87±3,9 |

TA douleur, mm |

35,48±23,3 |

Plage de flexion, ° (normale 130-150°) |

128.15+20 |

Plage d'extension, ° (normale 0") |

3,23±5,7 |

L'étude des thermogrammes de l'articulation du genou chez les patients atteints d'arthrose a montré qu'en moyenne, la température de la zone de contact (DTM) était de 0,69 ± 0,26 °C et la température de la zone de contact (DTL) de 0,63 ± 0,26 °C (p = 0,061). L'analyse de corrélation a révélé une relation statistiquement significative entre la DTM et tous les paramètres cliniques étudiés, ainsi qu'entre la DTL et l'indice de Leken (AFI), l'EVA (douleur et amplitude de flexion).

Lors de la réalisation d'une analyse de corrélation, une relation directe statistiquement significative a été trouvée entre le gradient de température dans la TFJ médiale et une diminution de la hauteur de l'espace articulaire dans la région médiale, ainsi que l'ostéophytose dans les régions médiale et latérale, tandis que le gradient de température de la TFJ latérale était corrélé à une diminution de la hauteur de l'espace articulaire et à l'ostéophytose uniquement dans la TFJ latérale.

D'après les données échographiques, les patients atteints d'arthrose présentaient un rétrécissement de l'espace articulaire dû à une diminution de la hauteur du cartilage articulaire (position transversale du capteur), à des excroissances osseuses (ostéophytes) et/ou à des défauts de la surface articulaire, à des modifications de la membrane synoviale et à la présence d'épanchement articulaire, ainsi qu'à des modifications des tissus mous paraarticulaires (toutes positions). Des modifications de la surface de la couche corticale de la surface articulaire osseuse (irrégularités, formation de défauts de surface) ont été constatées dès les premiers stades de la maladie (stade I) et ont atteint leur expression maximale aux stades III-IV.

Un épanchement articulaire a été observé chez 28 patients (45,16 %), principalement aux stades II et III de l'arthrose. Il était principalement localisé dans le récessus supérieur (32,3 %), dans la partie latérale de l'interligne articulaire (17,7 %), plus rarement dans la partie médiale (9,7 %) et dans le récessus postérieur (3,2 %). L'épanchement présentait une échostructure anéchogène homogène en cas de symptômes cliniques persistant jusqu'à un mois, et chez les patients présentant des signes cliniques d'inflammation persistante, il était hétérogène avec des inclusions de taille et d'échodensité variables. L'épaisseur de la membrane synoviale était augmentée chez 24 patients (38,7 %), et un épaississement irrégulier a été observé chez 14 d'entre eux. La durée moyenne de la maladie dans ce groupe était plus longue que dans l'ensemble (6,7 ± 2,4 ans), et chez les patients présentant un épaississement irrégulier de la membrane synoviale, elle était encore plus longue (7,1 ± 1,9 ans). Ainsi, les caractéristiques de la synovite reflétaient la durée de la maladie. et la gravité de l'évolution au moment de l'examen. Les données comparant les résultats de la TDM et de l'échographie sont remarquables.

Selon les données de l'analyse de corrélation, une relation directe forte, voire très forte, est observée entre le gradient de température dans la TFJ médiale et latérale, d'une part, et l'épanchement articulaire et l'épaississement de la membrane synoviale selon les données échographiques, d'autre part. Une relation plus faible a été observée entre la présence d'excroissances osseuses dans la zone médiale de la TFJ (données échographiques) et le gradient de température dans toutes les zones examinées de l'articulation.

Une corrélation a été établie entre les données de la TDM, d'une part, et les caractéristiques cliniques du syndrome articulaire chez les patients atteints d'arthrose examinés, le stade radiographique de la maladie et les résultats de l'échographie, d'autre part. Les données obtenues indiquent l'intérêt d'utiliser un ensemble de méthodes diagnostiques instrumentales, incluant la radiographie, la TDM et l'échographie, qui fournissent un volume plus important d'informations sur l'état des tissus intra-articulaires et extra-articulaires.