Expert médical de l'article

Nouvelles publications

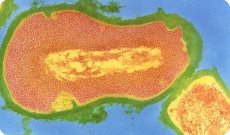

Corynebacterium

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La diphtérie est une maladie infectieuse aiguë, touchant principalement les enfants, qui se manifeste par une intoxication profonde de l'organisme par la toxine diphtérique et une inflammation fibrineuse caractéristique au site de localisation de l'agent pathogène. Le nom de la maladie vient du grec « diphthera » (peau, pellicule), car un film dense, blanc grisâtre, se forme au site de reproduction de l'agent pathogène.

L'agent responsable de la diphtérie, Corynebacterium diphtheriae, a été découvert pour la première fois en 1883 par E. Klebs sur des coupes de films, puis obtenu en culture pure en 1884 par F. Leffler. En 1888, E. Roux et A. Yersin ont découvert sa capacité à produire une exotoxine, qui joue un rôle majeur dans l'étiologie et la pathogénèse de la diphtérie. La production d'un sérum antitoxique par E. Behring en 1892 et son utilisation depuis 1894 pour le traitement de la diphtérie ont permis de réduire significativement la mortalité. Une lutte efficace contre cette maladie a débuté après 1923, grâce au développement d'une méthode d'obtention d'anatoxine diphtérique par G. Raion.

L'agent responsable de la diphtérie appartient au genre Corynebacterium (classe des Actinobacteria). Morphologiquement, il se caractérise par des cellules en forme de massue, épaissies aux extrémités (du grec coryne, « massue »), ramifiées, notamment dans les cultures anciennes, et contenant des inclusions granuleuses.

Le genre Corynebacterium comprend un grand nombre d'espèces, qui se divisent en trois groupes.

- Les corynébactéries sont des parasites des humains et des animaux et sont pathogènes pour eux.

- Corynébactéries pathogènes pour les plantes.

- Corynébactéries non pathogènes. De nombreuses espèces de Corynébactéries vivent normalement sur la peau, les muqueuses du pharynx, du nasopharynx, des yeux, des voies respiratoires, de l'urètre et des organes génitaux.

Morphologie des corynébactéries

C. diphtheriae se présente sous forme de bâtonnets immobiles, droits ou légèrement incurvés, de 1,0 à 8,0 μm de long et de 0,3 à 0,8 μm de diamètre; ils ne forment ni spores ni capsules. Ils présentent souvent des renflements à une ou deux extrémités et contiennent souvent des granules métachromatiques – des grains de volutine (polymétaphosphates), qui prennent une couleur bleu-violet lorsqu'ils sont colorés au bleu de méthylène. Une méthode spéciale de coloration de Neisser a été proposée pour leur détection. Dans ce cas, les bâtonnets sont colorés en jaune paille et les grains de volutine sont brun foncé, généralement situés aux pôles. Corynebacterium diphtheriae se colore bien à l'aniline et est Gram positif, mais dans les cultures anciennes, il se décolore souvent et présente une coloration négative selon Gram. Il se caractérise par un polymorphisme prononcé, en particulier dans les cultures anciennes et sous l'influence d'antibiotiques. La teneur en G + C de l'ADN est d'environ 60 mol %.

Propriétés biochimiques des corynébactéries

Le bacille diphtérique est un aérobie ou un anaérobie facultatif. Sa température optimale de croissance est de 35-37 °C (limites de croissance de 15-40 °C), et son pH optimal est de 7,6-7,8. Il est peu exigeant en milieux nutritifs, mais se développe mieux sur des milieux contenant du sérum ou du sang. Les milieux de Roux ou de Loeffler à sérum caillé sont sélectifs pour les bactéries diphtériques. La croissance sur ces milieux apparaît après 8 à 12 heures sous forme de colonies convexes de la taille d'une tête d'épingle, de couleur blanc grisâtre ou crème jaunâtre. Leur surface est lisse ou légèrement granuleuse; en périphérie, les colonies sont légèrement plus transparentes qu'au centre. Les colonies ne fusionnent pas, ce qui donne à la culture un aspect galuchat. Sur le bouillon, la croissance se manifeste par une turbidité uniforme, ou le bouillon reste transparent, et un film délicat se forme à sa surface, qui s'épaissit progressivement, s'effrite et se dépose en flocons au fond.

Les bactéries diphtériques se caractérisent par leur bonne croissance sur des milieux contenant du sang et du sérum, dont la concentration en tellurite de potassium inhibe la croissance d'autres bactéries. Ceci est dû au fait que C. diphtheriae réduit le tellurite de potassium en tellure métallique, qui, déposé dans les cellules microbiennes, confère aux colonies une couleur gris foncé ou noire caractéristique. L'utilisation de tels milieux augmente le taux d'ensemencement des bactéries diphtériques.

Corynebacterium diphtheriae fermente le glucose, le maltose et le galactose avec formation d'acide sans gaz, mais ne fermente généralement pas le saccharose, possède de la cystinase, est dépourvu d'uréase et ne forme pas d'indole. Ces caractéristiques les distinguent des bactéries corynéformes (diphtéroïdes) que l'on trouve le plus souvent sur la muqueuse de l'œil (Corynebacterium xerosus) et du nasopharynx (Corynebacterium pseiidodiphtheriticum) et des autres diphtéroïdes.

Dans la nature, il existe trois principaux variants (biotypes) du bacille diphtérique: gravis, intermedins et mitis. Ils diffèrent par leurs propriétés morphologiques, culturelles, biochimiques et autres.

La division des bactéries diphtériques en biotypes a été effectuée en tenant compte des formes de diphtérie chez les patients chez lesquels elles sont isolées le plus fréquemment. Le type gravis est le plus souvent isolé chez les patients atteints d'une forme sévère de diphtérie et provoque des épidémies groupées. Le type mitis provoque des cas plus légers et sporadiques de la maladie, tandis que le type intermedius occupe une position intermédiaire. Corynebacterium belfanti, auparavant attribué au biotype mitis, est isolé comme un quatrième biotype indépendant. Sa principale différence avec les biotypes gravis et mitis réside dans sa capacité à réduire les nitrates en nitrites. Les souches de Corynebacterium belfanti présentent des propriétés adhésives prononcées, et on y trouve des variants toxigènes et non toxigènes.

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Structure antigénique des corynébactéries

Corynebacterium est une bactérie très hétérogène et mosaïque. Plusieurs dizaines d'antigènes somatiques ont été retrouvés chez les trois types d'agents pathogènes de la diphtérie, et sont donc répartis en sérotypes. En Russie, une classification sérologique a été adoptée, qui distingue 11 sérotypes de bactéries diphtériques, dont 7 principaux (1-7) et 4 sérotypes supplémentaires, rarement rencontrés (8-11). Six sérotypes (1, 2, 3, 4, 5, 7) appartiennent au type gravis et cinq (6, 8, 9, 10, 11) au type mitis. L'inconvénient de la méthode de sérotypage est que de nombreuses souches, notamment non toxigènes, présentent une agglutination spontanée ou une polyagglutination.

[ 11 ]

[ 11 ]

Typage des phages de Corynebacterium diphtheriae

Différents schémas de lysotypage ont été proposés pour différencier les bactéries diphtériques. Selon le schéma de MD Krylova, utilisant un ensemble de 9 phages (A, B, C, D, F, G, H, I, K), il est possible de typifier la plupart des souches toxigènes et non toxigènes du type gravis. Compte tenu de la sensibilité aux phages spécifiés, ainsi que des propriétés antigéniques et culturales et de la capacité à synthétiser des corycines (protéines bactéricides), MD Krylova a identifié trois groupes indépendants de corynébactéries du type gravis (I-III). Chacun d'eux contient des sous-groupes d'analogues toxigènes et non toxigènes des agents pathogènes diphtériques.

Résistance à Corynebacterium

Corynebacterium diphtheriae présente une grande résistance aux basses températures, mais meurt rapidement à haute température: à 60 °C, en 15 à 20 minutes, à ébullition, en 2 à 3 minutes. Tous les désinfectants (lysol, phénol, chloramine, etc.) à la concentration habituellement utilisée le détruisent en 5 à 10 minutes. Cependant, l'agent pathogène de la diphtérie tolère bien le séchage et peut survivre longtemps dans le mucus séché, la salive et les particules de poussière. Dans un aérosol fin, la bactérie diphtérique reste viable pendant 24 à 48 heures.

Facteurs de pathogénicité des corynébactéries

La pathogénicité de Corynebacterium diphtheriae est déterminée par la présence d’un certain nombre de facteurs.

Facteurs d'adhésion, de colonisation et d'invasion

Les structures responsables de l'adhésion n'ont pas été identifiées, mais sans elles, le bacille diphtérique ne pourrait pas coloniser les cellules. Leur rôle est assuré par certains composants de la paroi cellulaire du pathogène. Les propriétés invasives du pathogène sont associées à la hyaluronidase, à la neuraminidase et à la protéase.

Glycolipide toxique présent dans la paroi cellulaire du pathogène. Il s'agit d'un 6,6'-diester de tréhalose contenant de l'acide corynémycolique (C₃₂H₄O₃) et de l'acide corynémycolique (C₃₂H₄O₃) en proportions équimolaires (tréhalose-6,6'-dicorynémicolate). Ce glycolipide a un effet destructeur sur les cellules tissulaires au site de reproduction du pathogène.

Exotoxine, qui détermine la pathogénicité de l'agent pathogène et la nature de la pathogénèse de la maladie. Les variants non toxigènes de C. diphtheriae ne provoquent pas la diphtérie.

L'exotoxine est synthétisée sous forme de précurseur inactif – une chaîne polypeptidique unique d'un poids moléculaire de 61 kD. Elle est activée par la protéase bactérienne elle-même, qui découpe le polypeptide en deux peptides liés par des ponts disulfures: A (poids moléculaire: 21 kD) et B (poids moléculaire: 39 kD). Le peptide B joue un rôle d'accepteur: il reconnaît le récepteur, s'y lie et forme un canal intramembranaire par lequel le peptide A pénètre dans la cellule et met en œuvre l'activité biologique de la toxine. Le peptide A est une enzyme ADP-ribosyltransférase, qui assure le transfert de l'adénosine diphosphate ribose du NAD vers l'un des résidus d'acides aminés (histidine) du facteur d'élongation protéique EF-2. Suite à cette modification, EF-2 perd son activité, ce qui entraîne la suppression de la synthèse protéique par les ribosomes au stade de la translocation. La toxine est synthétisée uniquement par les C. diphtheriae porteurs des gènes du prophage à conversion modérée sur leur chromosome. L'opéron codant pour la synthèse de la toxine est monocistronique, composé de 1 900 paires de nucléotides et possède un promoteur toxP et trois régions: toxS, toxA et toxB. La région toxS code 25 acides aminés du peptide signal (il assure la libération de la toxine à travers la membrane dans l'espace périplasmique de la cellule bactérienne), toxA: 193 acides aminés du peptide A et toxB: 342 acides aminés du peptide B de la toxine. La perte du prophage par la cellule ou des mutations de l'opéron tox rendent la cellule légèrement toxigène. À l'inverse, la lysogénisation des C. diphtheriae non toxigènes par le phage à conversion les transforme en bactéries toxigènes. Ceci a été prouvé sans ambiguïté: la toxigénicité des bactéries diphtériques dépend de leur lysogénisation par des corynéphages tox-convertisseurs. Les corynéphages s'intègrent au chromosome des corynébactéries grâce au mécanisme de recombinaison site-spécifique. Les souches de bactéries diphtériques peuvent contenir deux sites de recombinaison (attB) dans leurs chromosomes, et les corynéphages s'intègrent à chacun d'eux avec la même fréquence.

L'analyse génétique de plusieurs souches non toxigènes de bactéries diphtériques, réalisée à l'aide de sondes d'ADN marquées portant des fragments de l'opéron tox du corynéphage, a montré que leurs chromosomes contiennent des séquences d'ADN homologues à l'opéron tox du corynéphage, mais qu'ils codent pour des polypeptides inactifs ou sont à l'état « silencieux », c'est-à-dire inactifs. À cet égard, une question épidémiologique cruciale se pose: des bactéries diphtériques non toxigènes peuvent-elles se transformer en bactéries toxigènes dans des conditions naturelles (dans le corps humain), comme cela se produit in vitro? La possibilité d'une telle transformation de cultures non toxigènes de corynébactéries en cultures toxigènes par conversion de phages a été démontrée lors d'expériences sur des cobayes, des embryons de poulet et des souris blanches. Cependant, la question de savoir si cela se produit au cours du processus épidémique naturel (et si oui, à quelle fréquence) n'a pas encore été établie.

Étant donné que la toxine diphtérique présente dans le corps des patients a un effet sélectif et spécifique sur certains systèmes (le système sympathique-surrénalien, le cœur, les vaisseaux sanguins et les nerfs périphériques sont principalement touchés), il est évident qu'elle inhibe non seulement la biosynthèse des protéines dans les cellules, mais provoque également d'autres perturbations dans leur métabolisme.

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour détecter la toxicité des bactéries diphtériques:

- Tests biologiques sur les animaux. L'infection intradermique de cobayes par un filtrat de bouillon de culture de bactéries diphtériques provoque une nécrose au point d'injection. Une dose létale minimale de toxine (20-30 ng) tue un cobaye de 250 g par injection sous-cutanée au 4e ou 5e jour. La manifestation la plus caractéristique de l'action de la toxine est une atteinte des glandes surrénales, qui sont hypertrophiées et fortement hyperémiques.

- Infection d'embryons de poulet. La toxine diphtérique provoque leur mort.

- Infection des cultures cellulaires. La toxine diphtérique provoque un effet cytopathique distinct.

- Un dosage immuno-enzymatique en phase solide utilisant des antitoxines marquées à la peroxydase.

- Utilisation d'une sonde ADN pour la détection directe de l'opéron tox dans le chromosome des bactéries diphtériques.

Cependant, la méthode la plus simple et la plus courante pour déterminer la toxicité des bactéries diphtériques est la méthode sérologique de précipitation sur gel. Son principe est le suivant: une bande de papier filtre stérile de 1,5 x 8 cm est humidifiée avec du sérum antidiphtérique antitoxique contenant 500 AE dans 1 ml et appliquée à la surface du milieu nutritif d'une boîte de Pétri. La boîte est séchée au thermostat pendant 15 à 20 minutes. Les cultures d'essai sont ensemencées avec des plages sur les deux faces du papier. Plusieurs souches sont ensemencées sur une boîte, dont l'une, manifestement toxique, sert de témoin. Les boîtes contenant les cultures sont incubées à 37 °C; les résultats sont pris en compte après 24 à 48 heures. Grâce à la contre-diffusion de l'antitoxine et de la toxine dans le gel, une ligne de précipitation nette se forme au site de leur interaction, qui fusionne avec la ligne de précipitation de la souche toxigène témoin. Les bandes de précipitation non spécifiques (elles se forment si, en plus de l'antitoxine, d'autres anticorps antimicrobiens sont présents en petites quantités dans le sérum) apparaissent tardivement, sont faiblement exprimées et ne fusionnent jamais avec la bande de précipitation de la souche témoin.

Immunité post-infectieuse

Des cas répétés, sévères, persistants et pratiquement permanents sont rarement observés: chez 5 à 7 % des personnes atteintes. L'immunité est principalement antitoxique, les anticorps antimicrobiens étant moins importants.

Le test de Schick était auparavant largement utilisé pour évaluer le niveau d'immunité antidiphtérique. À cette fin, 1/40 de la toxine de cobaye dans un volume de 0,2 ml était injecté par voie intradermique à des enfants. En l'absence d'immunité antitoxique, une rougeur et un gonflement de plus de 1 cm de diamètre apparaissent au point d'injection après 24 à 48 heures. Une réaction de Schick positive indique soit une absence totale d'antitoxine, soit une concentration inférieure à 0,001 AE/ml de sang. Une réaction de Schick négative est observée lorsque la concentration d'antitoxine dans le sang est supérieure à 0,03 AE/ml. Si la concentration d'antitoxine est inférieure à 0,03 AE/ml mais supérieure à 0,001 AE/ml, la réaction de Schick peut être positive ou, parfois, négative. De plus, la toxine elle-même présente un fort pouvoir allergisant. Par conséquent, pour déterminer le niveau d'immunité antidiphtérique (teneur quantitative en antitoxine), il est préférable d'utiliser le RPGA avec un diagnosticum érythrocytaire sensibilisé à l'anatoxine diphtérique.

Épidémiologie de la diphtérie

La seule source d'infection est l'être humain – malade, en convalescence ou porteur sain de la bactérie. L'infection se produit par les gouttelettes et la poussière en suspension dans l'air, ainsi que par divers objets utilisés par les malades ou les porteurs sains: vaisselle, livres, linge, jouets, etc. En cas de contamination de produits alimentaires (lait, crèmes, etc.), l'infection peut se produire par voie alimentaire. L'excrétion la plus massive de l'agent pathogène se produit lors de la forme aiguë de la maladie. Cependant, les personnes atteintes de formes latentes et atypiques de la maladie sont particulièrement importantes sur le plan épidémiologique, car elles ne sont souvent pas hospitalisées et ne sont pas détectées immédiatement. Un patient atteint de diphtérie est contagieux pendant toute la durée de la maladie et une partie de sa convalescence. La durée moyenne de portage de la bactérie chez les personnes en convalescence varie de 2 à 7 semaines, mais peut atteindre 3 mois.

Les porteurs sains jouent un rôle particulier dans l'épidémiologie de la diphtérie. En cas de morbidité sporadique, ils sont les principaux vecteurs de la diphtérie, contribuant à la survie de l'agent pathogène dans la nature. La durée moyenne de portage des souches toxinogènes est légèrement plus courte (environ 2 mois) que celle des souches non toxinogènes (environ 2 à 3 mois).

La raison de la formation d'un portage sain de bactéries diphtériques toxigènes et non toxigènes n'a pas été entièrement élucidée, car même un niveau élevé d'immunité antitoxique ne garantit pas toujours une élimination complète de l'organisme de l'agent pathogène. Le niveau d'immunité antibactérienne pourrait avoir une certaine importance. Le portage de souches toxigènes de bactéries diphtériques est d'une importance épidémiologique primordiale.

[ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

[ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

Symptômes de la diphtérie

La diphtérie est susceptible de toucher des personnes de tout âge. L'agent pathogène peut pénétrer dans l'organisme par les muqueuses de divers organes ou par une peau lésée. Selon la localisation du processus, on distingue la diphtérie du pharynx, du nez, du larynx, de l'oreille, des yeux, des organes génitaux et de la peau. Des formes mixtes sont possibles, par exemple la diphtérie du pharynx et de la peau. La période d'incubation est de 2 à 10 jours. Dans la forme clinique de la diphtérie, une inflammation fibrineuse caractéristique de la muqueuse se développe au site de localisation de l'agent pathogène. La toxine produite par l'agent pathogène affecte d'abord les cellules épithéliales, puis les vaisseaux sanguins voisins, augmentant leur perméabilité. L'exsudat contient du fibrinogène, dont la coagulation entraîne la formation d'un film blanc grisâtre à la surface de la muqueuse, qui fusionne étroitement avec le tissu sous-jacent et, une fois arraché, provoque des saignements. La lésion des vaisseaux sanguins peut entraîner le développement d'un œdème local. La diphtérie du pharynx est particulièrement dangereuse, car elle peut provoquer un croup diphtérique dû à un œdème de la muqueuse du larynx et des cordes vocales, dont 50 à 60 % des enfants atteints de diphtérie décédaient par asphyxie. La toxine diphtérique, en pénétrant dans le sang, provoque une intoxication générale profonde. Elle affecte principalement les systèmes cardiovasculaire, sympathique et surrénalien et les nerfs périphériques. Ainsi, les symptômes de la diphtérie associent des signes locaux, selon la localisation de la porte d'entrée, à des symptômes généraux causés par l'intoxication par la toxine, se manifestant par une adynamie, une léthargie, une pâleur de la peau, une hypotension artérielle, une myocardite, une paralysie des nerfs périphériques et d'autres troubles. Chez les enfants vaccinés, la diphtérie, si elle est observée, évolue généralement sous une forme bénigne et sans complications. Le taux de mortalité dans la période précédant l'utilisation de la sérothérapie et des antibiotiques était de 50 à 60 %, il est désormais de 3 à 6 %.

Diagnostic en laboratoire de la diphtérie

La seule méthode de diagnostic microbiologique de la diphtérie est bactériologique, avec un test obligatoire de toxicité sur une culture isolée de corynébactéries. Des études bactériologiques pour la diphtérie sont réalisées dans trois cas:

- pour le diagnostic de la diphtérie chez les enfants et les adultes présentant des processus inflammatoires aigus du pharynx, du nez et du nasopharynx;

- selon les indications épidémiologiques des personnes qui ont été en contact avec la source de l’agent pathogène de la diphtérie;

- les personnes nouvellement admises dans les orphelinats, les crèches, les internats et autres institutions spécialisées pour enfants et adultes, afin d'identifier parmi elles d'éventuels porteurs du bacille de la diphtérie.

Le matériel d'étude est le mucus du pharynx et du nez, un frottis amygdalien ou d'autres muqueuses, porte d'entrée du pathogène. L'ensemencement est réalisé sur milieu de sérum tellurite ou de sang et simultanément sur milieu de sérum coagulé Roux (sérum de cheval coagulé) ou de Loeffler (3 volumes de sérum bovin + 1 volume de bouillon sucré), sur lesquels la croissance des corynébactéries apparaît après 8 à 12 heures. La culture isolée est identifiée par une combinaison de propriétés morphologiques, culturales et biochimiques, en utilisant des méthodes de sérotypage et de lysotypie chaque fois que possible. Dans tous les cas, un test de toxicité utilisant l'une des méthodes ci-dessus est obligatoire. Les caractéristiques morphologiques des corynébactéries sont mieux étudiées à l'aide de trois méthodes de coloration d'un frottis: Gram, Neisser et bleu de méthylène (ou bleu de toluidine).

Traitement de la diphtérie

Un traitement spécifique de la diphtérie consiste à utiliser un sérum antitoxique contenant au moins 2 000 UI par ml. Le sérum est administré par voie intramusculaire à des doses allant de 10 000 à 400 000 UI selon la gravité de la maladie. Un traitement efficace consiste à utiliser des antibiotiques (pénicillines, tétracyclines, érythromycine, etc.) et des sulfamides. Pour stimuler la production d'antitoxines, on peut utiliser de l'anatoxine. Pour éliminer le porteur bactérien, il convient d'utiliser des antibiotiques auxquels la souche de corynébactérie concernée est hautement sensible.

Prophylaxie spécifique de la diphtérie

La principale méthode de lutte contre la diphtérie est la vaccination massive et planifiée de la population. À cette fin, différentes options vaccinales sont utilisées, notamment des vaccins combinés, visant à instaurer simultanément une immunité contre plusieurs agents pathogènes. Le vaccin le plus répandu en Russie est le DTC. Il s'agit d'une suspension de bactéries de la coqueluche adsorbées sur de l'hydroxyde d'aluminium, détruites par le formol ou le thimérosal (20 milliards dans 1 ml), et contenant 30 unités d'anatoxine diphtérique et 10 unités de liaison à l'anatoxine tétanique dans 1 ml. Les enfants sont vaccinés dès l'âge de 3 mois, puis revaccinés: la première après 1,5 à 2 ans, les suivantes à 9 et 16 ans, puis tous les 10 ans.

Grâce à la vaccination de masse, lancée en URSS en 1959, l'incidence de la diphtérie dans le pays a été divisée par 45 en 1966 par rapport à 1958, et son taux en 1969 était de 0,7 pour 100 000 habitants. La réduction ultérieure du volume de vaccination dans les années 1980 a eu de graves conséquences. En 1993-1996, la Russie a été frappée par une épidémie de diphtérie. Des adultes, principalement non vaccinés, et des enfants ont été malades. En 1994, près de 40 000 patients ont été enregistrés. Dans ce contexte, la vaccination de masse a repris. Durant cette période, 132 millions de personnes ont été vaccinées, dont 92 millions d'adultes. En 2000-2001, la couverture vaccinale des enfants dans les délais impartis était de 96 %, et de 94 % après revaccination. De ce fait, l'incidence de la diphtérie a été divisée par 15 en 2001 par rapport à 1996. Cependant, pour réduire l'incidence à des cas isolés, il est nécessaire de vacciner au moins 97 à 98 % des enfants au cours de leur première année de vie et d'assurer une revaccination massive les années suivantes. Il est peu probable que la diphtérie soit complètement éliminée dans les années à venir en raison du portage répandu de bactéries diphtériques toxigènes et non toxigènes. Il faudra également du temps pour résoudre ce problème.