Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Bronches

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

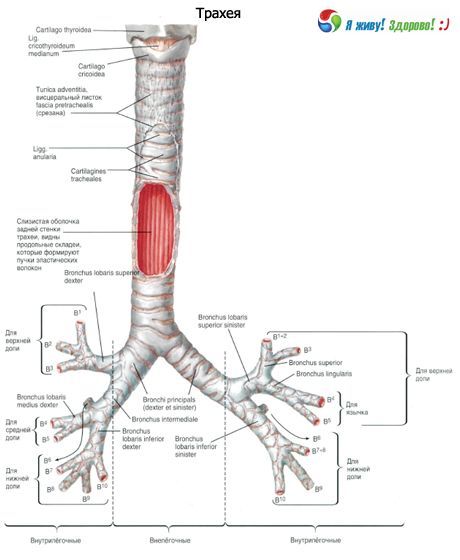

La bronche principale droite est une sorte de prolongement de la trachée. Sa longueur varie de 28 à 32 mm et le diamètre de sa lumière est de 12 à 16 mm. La bronche principale gauche mesure 40 à 50 mm de long et 10 à 13 mm de large.

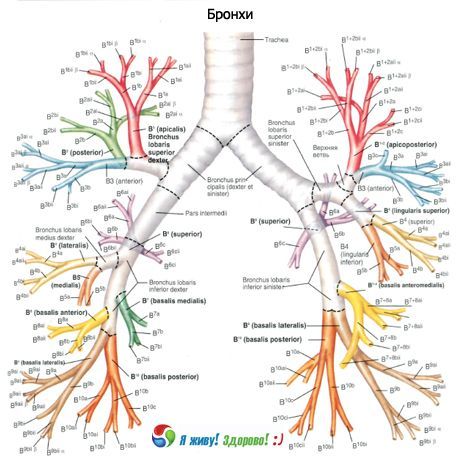

Vers la périphérie, les bronches principales sont divisées de manière dichotomique en bronchioles lobaires, segmentaires, sous-segmentaires et, plus bas, en bronchioles terminales et respiratoires. Cependant, on observe également une division en trois branches (trifurcation) et plus.

La bronche principale droite est divisée en lobe supérieur et intermédiaire, et ce dernier en lobe moyen et lobe inférieur. La bronche principale gauche est divisée en lobe supérieur et lobe inférieur. Le nombre total de générations des voies respiratoires est variable. De la bronche principale aux sacs alvéolaires, le nombre maximal de générations atteint 23 à 26.

Les bronches principales sont les bronches du premier ordre, les bronches lobaires sont du deuxième ordre, les bronches segmentaires sont du troisième ordre, etc.

Les bronches de la 4e à la 13e génération ont un diamètre d'environ 2 mm, soit 400 au total. Dans les bronchioles terminales, le diamètre varie de 0,5 à 0,6 mm. La longueur des voies aériennes, du larynx aux acini, est de 23 à 38 cm.

Les bronches principales droite et gauche (bronches dextre et senestre) naissent à la bifurcation de la trachée, au niveau du bord supérieur de la 5e vertèbre thoracique, et rejoignent respectivement le hile des poumons droit et gauche. Au niveau du hile pulmonaire, chaque bronche principale se divise en bronches lobaires (de second ordre). La crosse aortique se situe au-dessus de la bronche principale gauche et la veine azygos au-dessus de la droite. La bronche principale droite est plus verticale et plus courte (environ 3 cm) que la bronche principale gauche (4 à 5 cm de longueur). Elle est plus large (diamètre 1,6 cm) que la gauche (1,3 cm). Les parois des bronches principales ont la même structure que celles de la trachée. Elles sont tapissées d'une muqueuse à l'intérieur et d'une adventice à l'extérieur. La base des parois est constituée de cartilages non fermés à l'arrière. La bronche principale droite contient 6 à 8 demi-anneaux cartilagineux, la gauche 9 à 12 cartilages.

Innervation de la trachée et des bronches principales: branches des nerfs laryngés récurrents droit et gauche et troncs sympathiques.

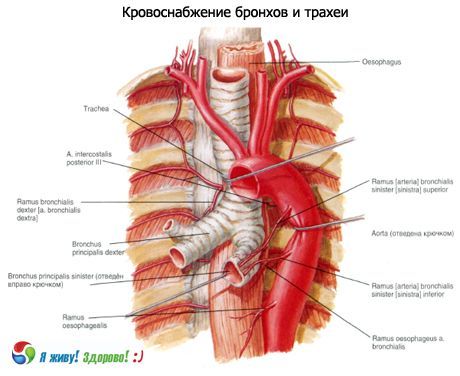

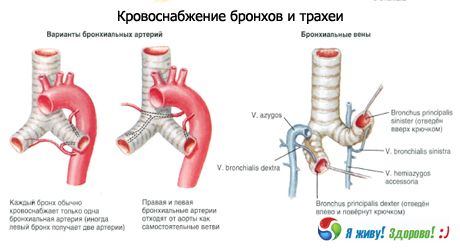

Vascularisation: branches de l'artère thyroïdienne inférieure, artère thoracique interne, aorte thoracique. Le flux veineux se dirige vers les veines brachiocéphaliques.

Drainage lymphatique: dans les ganglions lymphatiques cervicaux latéraux profonds (jugulaires internes), pré- et paratrachéaux, ganglions lymphatiques trachéobronchiques supérieurs et inférieurs.

Structure histologique des bronches

La trachée et les grosses bronches sont recouvertes extérieurement par une gaine de tissu conjonctif lâche, l'adventice. Cette enveloppe externe (adventice) est constituée de tissu conjonctif lâche contenant des cellules adipeuses dans les grosses bronches. Elle est traversée par des vaisseaux sanguins lymphatiques et des nerfs. L'adventice n'est pas clairement délimitée du tissu conjonctif péribronchique et, avec ce dernier, permet un certain déplacement des bronches par rapport aux parties environnantes des poumons.

Plus en profondeur se trouvent les couches fibrocartilagineuse et partiellement musculaire, la couche sous-muqueuse et la muqueuse. Dans la couche fibreuse, outre les demi-anneaux cartilagineux, on trouve un réseau de fibres élastiques. La membrane fibrocartilagineuse de la trachée est reliée aux organes adjacents par du tissu conjonctif lâche.

Les parois antérieures et latérales de la trachée et des grosses bronches sont constituées de cartilages et de ligaments annulaires situés entre eux. Le squelette cartilagineux des bronches principales est constitué de demi-anneaux de cartilage hyalin, dont la taille diminue avec le diamètre des bronches et acquiert le caractère d'un cartilage élastique. Ainsi, seules les grosses et moyennes bronches sont constituées de cartilage hyalin. Les cartilages occupent les 2/3 de la circonférence, la partie membraneuse 1/3. Ils forment un squelette fibrocartilagineux qui assure la préservation de la lumière de la trachée et des bronches.

Les faisceaux musculaires sont concentrés dans la partie membraneuse de la trachée et des bronches principales. On distingue la couche superficielle, ou externe, constituée de rares fibres longitudinales, et la couche profonde, ou interne, qui est une fine membrane continue formée de fibres transversales. Les fibres musculaires sont situées non seulement entre les extrémités du cartilage, mais pénètrent également dans les espaces interannulaires de la partie cartilagineuse de la trachée et, plus largement, des bronches principales. Ainsi, dans la trachée, les faisceaux musculaires lisses, disposés transversalement et obliquement, ne se trouvent que dans la partie membraneuse; la couche musculaire proprement dite est donc absente. Dans les bronches principales, de rares groupes de muscles lisses sont présents sur toute la circonférence.

Avec la diminution du diamètre des bronches, la couche musculaire se développe et ses fibres s'orientent légèrement obliquement. La contraction des muscles entraîne non seulement un rétrécissement de la lumière des bronches, mais aussi un raccourcissement de celle-ci, ce qui entraîne une diminution de la capacité des voies respiratoires et une participation des bronches à l'expiration. La contraction des muscles permet de rétrécir la lumière des bronches d'un quart. À l'inspiration, les bronches s'allongent et se dilatent. Les muscles atteignent les bronchioles respiratoires de second ordre.

À l'intérieur de la couche musculaire se trouve la couche sous-muqueuse, constituée de tissu conjonctif lâche. Elle contient des formations vasculaires et nerveuses, un réseau lymphatique sous-muqueux, du tissu lymphoïde et une partie importante des glandes bronchiques, de type tubulo-acineux à sécrétion mixte muco-séreuse. Elles sont constituées de sections terminales et de canaux excréteurs qui s'ouvrent en des expansions en forme de flacon à la surface de la muqueuse. La longueur relativement importante de ces canaux contribue à l'évolution prolongée de la bronchite lors de processus inflammatoires au niveau des glandes. L'atrophie des glandes peut entraîner un dessèchement de la muqueuse et des modifications inflammatoires.

Le plus grand nombre de grosses glandes se situe au-dessus de la bifurcation de la trachée et à l'endroit où les bronches principales se divisent en bronches lobaires. Une personne en bonne santé sécrète jusqu'à 100 ml de sécrétion par jour. Celle-ci est composée à 95 % d'eau et à 5 % de protéines, de sels, de lipides et de substances inorganiques. Les mucines (glycoprotéines de haut poids moléculaire) prédominent dans la sécrétion. Il existe actuellement 14 types de glycoprotéines, dont 8 sont présentes dans le système respiratoire.

Muqueuse des bronches

La muqueuse est constituée de l'épithélium tégumentaire, de la membrane basale, de la lamina propria de la muqueuse et de la musculeuse muqueuse.

L'épithélium bronchique contient des cellules basales hautes et basses, chacune rattachée à la membrane basale. L'épaisseur de cette membrane varie de 3,7 à 10,6 μm. L'épithélium de la trachée et des grosses bronches est multirangé, cylindrique et cilié. Au niveau des bronches segmentaires, son épaisseur varie de 37 à 47 μm. Il se compose de quatre principaux types de cellules: ciliées, caliciformes, intermédiaires et basales. On y trouve également des cellules séreuses, en brosse, de Clara et de Kulchitsky.

Les cellules ciliées prédominent à la surface libre de la couche épithéliale (Romanova LK, 1984). Elles ont une forme prismatique irrégulière et un noyau ovale en forme de bulle situé dans la partie médiane de la cellule. La densité électron-optique du cytoplasme est faible. Les mitochondries sont peu nombreuses et le réticulum granulaire endoplasmique est peu développé. Chaque cellule porte de courtes microvillosités et environ 200 cils ciliés à sa surface, de 0,3 μm d'épaisseur et d'environ 6 μm de longueur. Chez l'homme, la densité des cils est de 6 μm².

Des espaces se forment entre les cellules adjacentes; les cellules sont reliées les unes aux autres par des excroissances en forme de doigts du cytoplasme et des desmosomes.

La population de cellules ciliées est divisée en groupes suivants selon le degré de différenciation de leur surface apicale:

- Cellules en phase de formation des corps basaux et des axonèmes. À ce stade, les cils sont absents de la surface apicale. Durant cette période, les centrioles s'accumulent, se déplaçant vers la surface apicale des cellules, et les corps basaux se forment, à partir desquels les axonèmes des cils commencent à se former.

- Cellules en phase de ciliogenèse et de croissance ciliaires modérément exprimées. À la surface apicale de ces cellules, apparaissent un petit nombre de cils, dont la longueur représente la moitié à les deux tiers de celle des cils des cellules différenciées. À cette phase, les microvillosités prédominent à la surface apicale.

- Cellules en phase de ciliogenèse active et de croissance des cils. La surface apicale de ces cellules est presque entièrement recouverte de cils, dont la taille correspond à celle des cils des cellules en phase précédente de ciliogenèse.

- Cellules en phase de ciliogenèse et de croissance ciliaires complètes. La surface apicale de ces cellules est entièrement recouverte de cils longs et denses. Les diagrammes de diffraction électronique montrent que les cils des cellules adjacentes sont orientés dans la même direction et courbés. Il s'agit d'une expression du transport mucociliaire.

Tous ces groupes de cellules sont clairement visibles sur les photographies obtenues au microscope électronique à lumière (MEB).

Les cils sont attachés aux corps basaux situés dans la partie apicale de la cellule. L'axonème du cil est formé de microtubules, dont neuf paires (doublets) sont situées en périphérie et deux simples (singules) au centre. Doublets et singules sont reliés par des fibrilles de nexine. Chaque doublet possède deux courtes « anses » latérales contenant de l'ATPase, qui participe à la libération d'énergie ATP. Grâce à cette structure, les cils oscillent rythmiquement à une fréquence de 16-17 en direction du nasopharynx.

Ils déplacent le film muqueux recouvrant l'épithélium à une vitesse d'environ 6 mm/min, assurant ainsi une fonction de drainage continue des bronches.

Selon la plupart des chercheurs, les cellules épithéliales ciliées sont au stade de différenciation finale et ne sont pas capables de se diviser par mitose. Selon le concept moderne, les cellules basales sont les précurseurs de cellules intermédiaires capables de se différencier en cellules ciliées.

Les cellules caliciformes, comme les cellules ciliées, atteignent la surface libre de la couche épithéliale. Dans la partie membraneuse de la trachée et des grosses bronches, les cellules ciliées représentent jusqu'à 70 à 80 %, tandis que les cellules caliciformes ne dépassent pas 20 à 30 %. Aux endroits où se trouvent des demi-anneaux cartilagineux le long du périmètre de la trachée et des bronches, on observe des zones présentant des proportions variables de cellules ciliées et caliciformes:

- avec une prédominance de cellules ciliées;

- avec un rapport presque égal de cellules ciliées et sécrétoires;

- avec une prédominance de cellules sécrétoires;

- avec une absence complète ou presque complète de cellules ciliées (« non ciliées »).

Les cellules caliciformes sont des glandes unicellulaires de type mérocrine qui sécrètent du mucus. La forme de la cellule et la localisation du noyau dépendent de la phase de sécrétion et du remplissage de la partie supranucléaire par des granules de mucus, qui fusionnent en granules plus gros et se caractérisent par une faible densité électronique. Les cellules caliciformes ont une forme allongée qui, lors de l'accumulation de la sécrétion, prend la forme d'un calice dont la base repose sur la membrane basale et est intimement liée à celle-ci. L'extrémité large de la cellule fait saillie en forme de dôme sur sa surface libre et est pourvue de microvillosités. Le cytoplasme est dense aux électrons, le noyau est rond et le réticulum endoplasmique est rugueux et bien développé.

Les cellules caliciformes sont réparties de manière inégale. La microscopie électronique à balayage a révélé que différentes zones de la couche épithéliale contiennent des zones hétérogènes constituées soit uniquement de cellules épithéliales ciliées, soit uniquement de cellules sécrétoires. Cependant, les accumulations continues de cellules caliciformes sont relativement rares. Le long du périmètre d'une section de bronche segmentaire d'une personne saine, on trouve des zones où le rapport cellules épithéliales ciliées/cellules caliciformes est de 4:1 à 7:1, tandis que dans d'autres zones, ce rapport est de 1:1.

Le nombre de cellules caliciformes diminue distalement dans les bronches. Dans les bronchioles, les cellules caliciformes sont remplacées par des cellules de Clara, qui participent à la production des composants séreux du mucus et à l'hypophase alvéolaire.

Dans les petites bronches et les bronchioles, les cellules caliciformes sont normalement absentes, mais peuvent apparaître en pathologie.

En 1986, des scientifiques tchèques ont étudié la réaction de l'épithélium des voies respiratoires de lapins à l'administration orale de diverses substances mucolytiques. Il s'est avéré que les cellules cibles des mucolytiques sont des cellules caliciformes. Après l'élimination du mucus, ces cellules dégénèrent généralement et sont progressivement éliminées de l'épithélium. L'ampleur des lésions des cellules caliciformes dépend de la substance administrée: le lasolvan a l'effet irritant le plus marqué. Après l'administration de broncholysine et de bromhexine, une différenciation massive de nouvelles cellules caliciformes se produit dans l'épithélium des voies respiratoires, entraînant une hyperplasie des cellules caliciformes.

Les cellules basales et intermédiaires sont situées en profondeur dans la couche épithéliale et n'atteignent pas la surface libre. Ce sont les formes cellulaires les moins différenciées, ce qui explique principalement la régénération physiologique. Les cellules intermédiaires sont allongées, tandis que les cellules basales sont cubiques et irrégulières. Toutes deux possèdent un noyau rond, riche en ADN, et un faible cytoplasme, plus dense dans les cellules basales.

Les cellules basales sont capables de donner naissance à des cellules ciliées et caliciformes.

Les cellules sécrétoires et ciliées sont réunies sous le nom « d'appareil mucociliaire ».

Le processus de déplacement du mucus dans les voies respiratoires pulmonaires est appelé clairance mucociliaire. L'efficacité fonctionnelle du CCM dépend de la fréquence et de la synchronicité du mouvement des cils de l'épithélium cilié, et aussi, et c'est très important, des caractéristiques et des propriétés rhéologiques du mucus, c'est-à-dire de la capacité sécrétoire normale des cellules caliciformes.

Les cellules séreuses sont peu nombreuses, atteignent la surface libre de l'épithélium et se distinguent par de petits granules de sécrétion protéique denses aux électrons. Le cytoplasme est également dense aux électrons. Les mitochondries et le réticulum rugueux sont bien développés. Le noyau est rond, généralement situé au milieu de la cellule.

Les cellules sécrétoires, ou cellules de Clara, sont plus nombreuses dans les petites bronches et les bronchioles. Comme les cellules séreuses, elles contiennent de petits granules denses aux électrons, mais se distinguent par la faible densité électronique du cytoplasme et la prédominance du réticulum endoplasmique lisse. Le noyau rond est situé dans la partie médiane de la cellule. Les cellules de Clara participent à la formation des phospholipides et, possiblement, à la production de surfactant. En cas d'irritation accrue, elles peuvent apparemment se transformer en cellules caliciformes.

Les cellules en brosse possèdent des microvillosités sur leur surface libre, mais sont dépourvues de cils. Leur cytoplasme présente une faible densité électronique et leur noyau est ovale et en forme de bulle. Dans le manuel de Ham A. et Cormack D. (1982), elles sont considérées comme des cellules caliciformes ayant sécrété leur propre sécrétion. On leur attribue de nombreuses fonctions: absorption, contractilité, sécrétion, chimiorécepteur. Cependant, elles n'ont pratiquement pas été étudiées dans les voies respiratoires humaines.

Les cellules de Kulchitsky sont présentes dans tout l'arbre bronchique, à la base de la couche épithéliale. Elles se distinguent des cellules basales par la faible densité électronique de leur cytoplasme et la présence de petits granules, visibles au microscope électronique et au microscope optique à imprégnation d'argent. Elles sont classées comme cellules neurosécrétoires du système APUD.

Sous l'épithélium se trouve la membrane basale, composée de collagène et de glycoprotéines non collagéniques; elle assure le soutien et la fixation de l'épithélium, et participe au métabolisme et aux réactions immunologiques. L'état de la membrane basale et du tissu conjonctif sous-jacent détermine la structure et la fonction de l'épithélium. La lamina propria est une couche de tissu conjonctif lâche située entre la membrane basale et la couche musculaire. Elle contient des fibroblastes, du collagène et des fibres élastiques. La lamina propria contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les capillaires atteignent la membrane basale, mais ne la pénètrent pas.

Dans la muqueuse de la trachée et des bronches, principalement dans la plaque broncho-pulmonaire et à proximité des glandes, dans la sous-muqueuse, se trouvent constamment des cellules libres capables de pénétrer l'épithélium dans la lumière. Parmi elles, les lymphocytes prédominent; les plasmocytes, les histiocytes, les mastocytes (labrocytes) et les leucocytes neutrophiles et éosinophiles sont plus rares. La présence constante de cellules lymphoïdes dans la muqueuse bronchique est désignée par le terme spécifique de « tissu lymphoïde broncho-associé » (BALT) et est considérée comme une réaction immunologique protectrice contre les antigènes pénétrant dans les voies respiratoires par l'air.

[

[