Expert médical de l'article

Nouvelles publications

La barrière hémato-encéphalique

Last reviewed: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

La barrière hémato-encéphalique est essentielle à l'homéostasie cérébrale, mais de nombreuses questions concernant sa formation restent encore à élucider. Il est néanmoins déjà établi que la BHE est la barrière hémato-encéphalique la plus différenciée, la plus complexe et la plus dense. Sa principale unité structurelle et fonctionnelle est constituée par les cellules endothéliales des capillaires cérébraux.

Le métabolisme du cerveau, comme celui d'aucun autre organe, dépend des substances entrant dans la circulation sanguine. De nombreux vaisseaux sanguins, assurant le fonctionnement du système nerveux, se distinguent par la sélectivité de la pénétration des substances à travers leurs parois. Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux sont reliées entre elles par des contacts étroits et continus, de sorte que les substances ne peuvent passer qu'à travers les cellules elles-mêmes, mais pas entre elles. Les cellules gliales, deuxième composant de la barrière hémato-encéphalique, sont adjacentes à la surface externe des capillaires. Dans les plexus vasculaires des ventricules cérébraux, la base anatomique de la barrière est constituée de cellules épithéliales, également étroitement reliées entre elles. Actuellement, la barrière hémato-encéphalique est considérée non pas comme une structure anatomique et morphologique, mais comme une formation fonctionnelle capable de transmettre sélectivement et, dans certains cas, de délivrer diverses molécules aux cellules nerveuses par des mécanismes de transport actif. Ainsi, la barrière remplit des fonctions régulatrices et protectrices.

Certaines structures cérébrales présentent une fragilisation de la barrière hémato-encéphalique. Il s'agit principalement de l'hypothalamus, ainsi que de plusieurs structures situées à la base des 3e et 4e ventricules: l'area postrema, les organes sous-fornical et sous-commissural, et le corps pinéal. L'intégrité de la BHE est altérée en cas de lésions cérébrales ischémiques et inflammatoires.

La barrière hémato-encéphalique est considérée comme pleinement formée lorsque les propriétés de ces cellules satisfont à deux conditions. Premièrement, le taux d'endocytose en phase liquide (pinocytose) doit y être extrêmement faible. Deuxièmement, des jonctions serrées spécifiques doivent se former entre les cellules, caractérisées par une résistance électrique très élevée. Celle-ci atteint des valeurs de 1 000 à 3 000 ohms/cm² pour les capillaires de la pie-mère et de 2 000 à 8 000 ohms/cm² pour les capillaires cérébraux intraparenchymateux. À titre de comparaison, la valeur moyenne de la résistance électrique transendothéliale des capillaires du muscle squelettique n'est que de 20 ohms/cm².

La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique à la plupart des substances est largement déterminée par leurs propriétés, ainsi que par la capacité des neurones à les synthétiser de manière autonome. Parmi les substances capables de franchir cette barrière, on trouve notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone, ainsi que divers ions métalliques, le glucose, les acides aminés essentiels et les acides gras nécessaires au fonctionnement normal du cerveau. Le glucose et les vitamines sont transportés par des transporteurs. Parallèlement, le D- et le L-glucose ont des taux de pénétration différents à travers la barrière; le premier est plus de 100 fois plus élevé. Le glucose joue un rôle majeur dans le métabolisme énergétique du cerveau et dans la synthèse de nombreux acides aminés et protéines.

Le principal facteur déterminant le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique est le niveau de métabolisme des cellules nerveuses.

L'approvisionnement des neurones en substances nécessaires s'effectue non seulement par les capillaires sanguins qui les alimentent, mais aussi grâce aux membranes molles et arachnoïdiennes, à travers lesquelles circule le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien se trouve dans la cavité crânienne, dans les ventricules cérébraux et dans les espaces inter-membranaires. Chez l'homme, son volume est d'environ 100 à 150 ml. Grâce au liquide céphalorachidien, l'équilibre osmotique des cellules nerveuses est maintenu et les produits métaboliques toxiques pour le tissu nerveux sont éliminés.

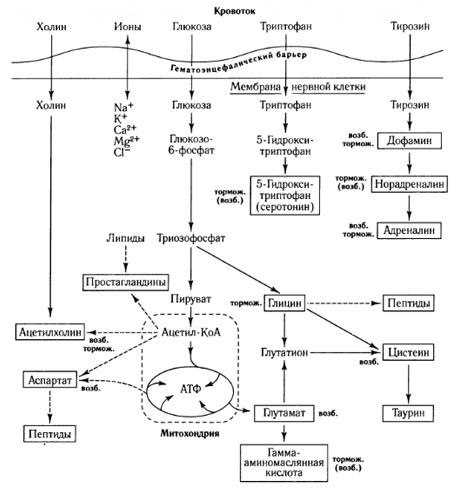

Voies d'échange de médiateurs et rôle de la barrière hémato-encéphalique dans le métabolisme (d'après: Shepherd, 1987)

Le passage des substances à travers la barrière hémato-encéphalique dépend non seulement de la perméabilité de la paroi vasculaire à celles-ci (poids moléculaire, charge et lipophilie de la substance), mais également de la présence ou de l'absence d'un système de transport actif.

Le transporteur stéréospécifique du glucose indépendant de l'insuline (GLUT-1), qui assure le transfert de cette substance à travers la barrière hémato-encéphalique, est abondant dans les cellules endothéliales des capillaires cérébraux. Son activité peut assurer l'apport de glucose en quantité deux à trois fois supérieure à celle requise par le cerveau en conditions normales.

Caractéristiques des systèmes de transport de la barrière hémato-encéphalique (d'après: Pardridge, Oldendorf, 1977)

|

Substrat préférentiel |

Km, mm |

Vmax |

Hexoses |

Glucose |

9 |

1600 |

|

Lactate |

1.9 |

120 |

|

Phénylalanine |

0,12 |

30 |

|

Lysine |

0,10 |

6 |

Amines |

Choline |

0,22 |

6 |

Purines |

Adénine |

0,027 |

1 |

Nucléosides |

Adénosine |

0,018 |

0,7 |

Les enfants dont le fonctionnement de ce transporteur est altéré subissent une diminution significative du taux de glucose dans le liquide céphalo-rachidien et des troubles du développement et du fonctionnement du cerveau.

Les acides monocarboxyliques (L-lactate, acétate, pyruvate) et les corps cétoniques sont transportés par des systèmes stéréospécifiques distincts. Bien que leur intensité de transport soit inférieure à celle du glucose, ils constituent un substrat métabolique important chez les nouveau-nés et en cas de jeûne.

Le transport de la choline dans le système nerveux central est également assuré par le transporteur et peut être régulé par le taux de synthèse de l'acétylcholine dans le système nerveux.

Les vitamines ne sont pas synthétisées par le cerveau et sont apportées par le sang via des systèmes de transport spécifiques. Malgré une activité de transport relativement faible, ces systèmes peuvent assurer, dans des conditions normales, le transport de la quantité de vitamines nécessaire au cerveau. Cependant, leur carence alimentaire peut entraîner des troubles neurologiques. Certaines protéines plasmatiques peuvent également traverser la barrière hémato-encéphalique. L'une de leurs voies de pénétration est la transcytose médiée par des récepteurs. C'est ainsi que l'insuline, la transferrine, la vasopressine et le facteur de croissance analogue à l'insuline franchissent la barrière. Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux possèdent des récepteurs spécifiques pour ces protéines et sont capables d'endocytoser le complexe protéine-récepteur. Il est important qu'à la suite d'événements ultérieurs, le complexe se désintègre, la protéine intacte puisse être libérée de l'autre côté de la cellule et le récepteur puisse à nouveau être intégré à la membrane. Pour les protéines polycationiques et les lectines, la transcytose est également un moyen de pénétrer la BHE, mais elle n'est pas associée à l'action de récepteurs spécifiques.

De nombreux neurotransmetteurs présents dans le sang ne parviennent pas à pénétrer la BHE. Ainsi, la dopamine n'a pas cette capacité, tandis que la L-DOPA y pénètre grâce au système de transport des acides aminés neutres. De plus, les cellules capillaires contiennent des enzymes qui métabolisent les neurotransmetteurs (cholinestérase, GABA transaminase, aminopeptidases, etc.), les médicaments et les substances toxiques, ce qui assure la protection du cerveau non seulement contre les neurotransmetteurs circulant dans le sang, mais aussi contre les toxines.

Le travail de la BHE implique également des protéines porteuses qui transportent des substances des cellules endothéliales des capillaires cérébraux dans le sang, empêchant leur pénétration dans le cerveau, par exemple la b-glycoprotéine.

Au cours de l'ontogenèse, le taux de transport de diverses substances à travers la BHE change significativement. Ainsi, le taux de transport du β-hydroxybutyrate, du tryptophane, de l'adénine, de la choline et du glucose est significativement plus élevé chez les nouveau-nés que chez les adultes. Cela reflète les besoins relativement plus élevés du cerveau en développement en énergie et en substrats macromoléculaires.

[

[