Expert médical de l'article

Nouvelles publications

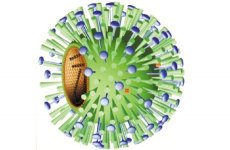

Virus de la grippe A

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Le virus de la grippe A est un virion sphérique de 80 à 120 nm de diamètre, dont le poids moléculaire est de 250 MD. Son génome est constitué d'un ARN simple brin fragmenté (8 fragments) négatif, d'un poids moléculaire total de 5 MD. La nucléocapside présente une symétrie hélicoïdale. Le virus de la grippe possède une supercapside (membrane) contenant deux glycoprotéines, l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui dépassent de la membrane sous forme de pointes. L'hémagglutinine présente une structure trimère de 225 kD, chaque monomère ayant un poids moléculaire de 75 kD. Le monomère est constitué d'une petite sous-unité de 25 kD (HA2) et d'une grande sous-unité de 50 kD (HA1).

Les principales fonctions de l'hémagglutinine:

- reconnaît un récepteur cellulaire - un mucopeptide contenant de l'acide N-acétylneuramine (sialique);

- assure la fusion de la membrane du virion avec la membrane cellulaire et les membranes de ses lysosomes, c'est-à-dire est responsable de la pénétration du virion dans la cellule;

- détermine le caractère pandémique du virus (les modifications de l'hémagglutinine sont la cause des pandémies, sa variabilité est la cause des épidémies de grippe);

- possède les plus grandes propriétés protectrices, étant responsable de la formation de l'immunité.

Parmi les virus de la grippe A des humains, des mammifères et des oiseaux, 13 types d'hémagglutinine, différant par l'antigène, ont été identifiés et une numérotation séquentielle leur a été attribuée (de H1 à H13).

La neuraminidase (N) est un tétramère d'un poids moléculaire de 200 à 250 kDa, chaque monomère ayant un poids moléculaire de 50 à 60 kDa. Ses fonctions sont les suivantes:

- assurer la dissémination des virions en clivant l’acide neuraminique des virions nouvellement synthétisés et de la membrane cellulaire;

- avec l'hémagglutinine, détermination des propriétés pandémiques et épidémiques du virus.

Il a été découvert que le virus de la grippe A possède 10 variantes différentes de neuraminidase (N1-N10).

La nucléocapside du virion est constituée de 8 fragments d'ARNv et de protéines de capside formant un brin hélicoïdal. Les extrémités 3' de ces 8 fragments d'ARNv présentent des séquences identiques de 12 nucléotides. Les extrémités 5' de chaque fragment présentent également des séquences identiques de 13 nucléotides. Les extrémités 5' et 3' sont partiellement complémentaires. Cette caractéristique permet évidemment la régulation de la transcription et de la réplication des fragments. Chaque fragment est transcrit et répliqué indépendamment. Quatre protéines de capside sont étroitement associées à chacune d'elles: la nucléoprotéine (NP), qui joue un rôle structurel et régulateur; la protéine PB1 (transcriptase); la protéine PB2 (endonucléase) et la protéine PA (réplicase). Les protéines PB1 et PB2 ont des propriétés basiques (alcalines) et la protéine PA (acide). Les protéines PB1, PB2 et PA forment un polymère. La nucléocapside est entourée d'une protéine matricielle (protéine M1), qui joue un rôle majeur dans la morphogenèse du virion et protège l'ARN du virion. Les protéines M2 (codées par l'un des cadres de lecture du 7e fragment), NS1 et NS2 (codées par le huitième fragment de l'ARNv, qui, comme ce dernier, possède deux cadres de lecture) sont synthétisées lors de la reproduction du virus, mais ne sont pas incluses dans sa structure.

Cycle de vie du virus de la grippe A

Le virus de la grippe est absorbé par la membrane cellulaire grâce à l'interaction de son hémagglutinine avec le mucopeptide. Le virus pénètre ensuite dans la cellule par l'un des deux mécanismes suivants:

- fusion de la membrane du virion avec la membrane cellulaire ou

- en cours de route: puits enrobé - vésicule enrobée - endosome - lysosome - fusion de la membrane du virion avec la membrane du lysosome - libération de la nucléocapside dans le cytosol cellulaire.

La deuxième étape de « déshabillage » du virion (destruction de la protéine matricielle) se produit lors de son acheminement vers le noyau. La particularité du cycle de vie du virus de la grippe réside dans la nécessité d'une amorce pour la transcription de son ARNv. En effet, le virus lui-même ne peut synthétiser la « coiffe » – une région spécifique à l'extrémité 5' de l'ARNm, composée de guanine méthylée et de 10 à 13 nucléotides adjacents, nécessaire à la reconnaissance de l'ARNm par le ribosome. Par conséquent, grâce à sa protéine PB2, il arrache la coiffe de l'ARNm cellulaire. Comme la synthèse de l'ARNm dans les cellules se produit uniquement dans le noyau, l'ARN viral doit d'abord pénétrer dans le noyau. Il y pénètre sous la forme d'une ribonucléoprotéine composée de 8 fragments d'ARN associés aux protéines NP, PB1, PB2 et PA. La vie de la cellule est alors entièrement subordonnée aux intérêts du virus, à savoir sa reproduction.

Fonctionnalité de transcription

Dans le noyau, trois types d'ARN spécifiques du virus sont synthétisés sur l'ARNv: 1) l'ARN complémentaire positif (ARNm), utilisé comme matrice pour la synthèse des protéines virales; ils contiennent une coiffe à l'extrémité 5', clivée de l'extrémité 5' de l'ARNm cellulaire, et une séquence poly-A à l'extrémité 3'; 2) l'ARN complémentaire pleine longueur (ARNc), qui sert de matrice pour la synthèse de l'ARN virion (ARNv); il n'y a pas de coiffe à l'extrémité 5' de l'ARNc, et il n'y a pas de séquence poly-A à l'extrémité 3'; 3) l'ARN virion négatif (ARNv), qui est le génome des virions nouvellement synthétisés.

Immédiatement, avant même la fin de la synthèse, l'ARNv et l'ARNc s'associent aux protéines de la capside, qui pénètrent dans le noyau depuis le cytosol. Cependant, seules les ribonucléoprotéines associées à l'ARNv entrent dans la composition des virions. Les ribonucléoprotéines contenant de l'ARNc non seulement n'entrent pas dans la composition des virions, mais ne quittent même pas le noyau cellulaire. Les ARNm viraux pénètrent dans le cytosol, où ils sont traduits. Les molécules d'ARNv nouvellement synthétisées migrent du noyau vers le cytosol après association aux protéines de la capside.

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

Caractéristiques de la traduction des protéines virales

Les protéines NP, PB1, PB2, PA et M sont synthétisées sur des polyribosomes libres. Après synthèse à partir du cytosol, elles retournent au noyau, où elles se lient à l'ARNv nouvellement synthétisé, puis retournent au cytosol sous forme de nucléocapside. Après synthèse, la protéine matricielle migre vers la surface interne de la membrane cellulaire, déplaçant les protéines cellulaires qui s'y trouvent. Les protéines H et N sont synthétisées sur les ribosomes associés aux membranes du réticulum endoplasmique, y sont transportées, subissant une glycosylation, et s'installent à la surface externe de la membrane cellulaire, formant des pointes juste en face de la protéine M, située sur sa surface interne. La protéine H subit une coupure en HA1 et HA2 lors de la maturation.

L'étape finale de la morphogenèse du virion est contrôlée par la protéine M. La nucléocapside interagit avec elle; en traversant la membrane cellulaire, elle est recouverte d'abord par la protéine M, puis par la couche lipidique cellulaire et les glycoprotéines de la supercapside H et N. Le cycle de vie du virus dure de 6 à 8 heures et se termine par le bourgeonnement de virions nouvellement synthétisés, capables d'attaquer d'autres cellules du tissu.

Le virus n'est pas très stable dans l'environnement extérieur. Il est facilement détruit par la chaleur (à 56 °C pendant 5 à 10 minutes), sous l'influence de la lumière solaire et des rayons UV, et est facilement neutralisé par les désinfectants.

Pathogénèse et symptômes de la grippe A

La période d'incubation de la grippe est courte: 1 à 2 jours. Le virus se multiplie dans les cellules épithéliales de la muqueuse des voies respiratoires, principalement localisées dans la trachée. Cliniquement, cela se manifeste par une toux sèche et douloureuse accompagnée de douleurs le long de la trachée. Les produits de décomposition des cellules affectées pénètrent dans le sang, provoquant une intoxication grave et une augmentation de la température corporelle jusqu'à 38-39 °C. L'augmentation de la perméabilité vasculaire due à la lésion des cellules endothéliales peut entraîner des modifications pathologiques de divers organes: hémorragies localisées dans la trachée, les bronches et parfois œdème cérébral d'issue fatale. Le virus de la grippe exerce un effet dépresseur sur l'hématopoïèse et le système immunitaire. Tout cela peut entraîner des infections virales et bactériennes secondaires qui compliquent l'évolution de la maladie.

Immunité post-infectieuse

Les idées antérieures selon lesquelles après la grippe il subsiste une immunité faible et à court terme ont été réfutées après le retour du virus H1N1 en 1977. Ce virus a provoqué la maladie principalement chez les personnes de moins de 20 ans, c'est-à-dire chez celles qui n'en avaient pas été malades avant 1957. Par conséquent, l'immunité post-infection est assez intense et durable, mais présente un caractère spécifique de type prononcé.

Le rôle principal dans la formation de l'immunité acquise appartient aux anticorps neutralisant les virus qui bloquent l'hémagglutinine et la neuraminidase, ainsi qu'aux immunoglobulines sécrétoires IgA.

Épidémiologie de la grippe A

La source de l'infection est une personne, malade ou porteuse, rarement un animal (oiseaux domestiques et sauvages, porcs). L'infection humaine se fait par des gouttelettes en suspension dans l'air. La période d'incubation est très courte (1 à 2 jours), de sorte que l'épidémie se propage très rapidement et peut évoluer en pandémie en l'absence d'immunité collective. L'immunité est le principal régulateur des épidémies de grippe. À mesure que l'immunité collective augmente, l'épidémie décline. Parallèlement, la formation de l'immunité entraîne la sélection de souches virales présentant une structure antigénique modifiée, principalement l'hémagglutinine et la neuraminidase; ces virus continuent de provoquer des épidémies jusqu'à l'apparition d'anticorps contre elles. Cette dérive antigénique assure la continuité de l'épidémie. Cependant, une autre forme de variabilité a été découverte chez le virus de la grippe A, appelée « shift ». Elle est associée à un changement complet d'un type d'hémagglutinine (plus rarement, de neuraminidase) à un autre.

Toutes les pandémies de grippe ont été causées par des virus grippaux A ayant subi une mutation. La pandémie de 1918 a été causée par un virus de phénotype H1N1 (environ 20 millions de personnes sont décédées), celle de 1957 par le virus H3N2 (plus de la moitié de la population mondiale a été malade) et celle de 1968 par le virus H3N2.

Pour expliquer les raisons de la forte évolution des types de virus grippaux A, deux hypothèses principales ont été avancées. Selon l'hypothèse d'AA Smorodintsev, un virus ayant épuisé son potentiel épidémique ne disparaît pas, mais continue de circuler au sein d'un groupe sans épidémie notable ou persiste longtemps dans l'organisme humain. Dans 10 à 20 ans, l'apparition d'une nouvelle génération de personnes non immunisées contre ce virus devient la cause de nouvelles épidémies. Cette hypothèse est corroborée par le fait que le virus grippal A de phénotype H1N1, disparu en 1957 après avoir été remplacé par le virus h3N2, est réapparu en 1977 après une absence de 20 ans.

Selon une autre hypothèse, développée et soutenue par de nombreux auteurs, de nouveaux types de virus de la grippe A apparaissent à la suite d'une réassociation des génomes entre les virus de la grippe humaine et aviaire, entre les virus de la grippe aviaire, entre les virus de la grippe aviaire et de mammifère (porc), ce qui est facilité par la structure segmentaire du génome viral (8 fragments).

Ainsi, le virus de la grippe A dispose de deux manières de modifier son génome.

Mutations ponctuelles provoquant une dérive antigénique. Elles affectent principalement les gènes de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, en particulier chez le virus H3N2. De ce fait, le virus H3N2 a provoqué huit épidémies entre 1982 et 1998 et conserve une importance épidémique à ce jour.

Réassociation de gènes entre les virus de la grippe humaine et les virus de la grippe aviaire et porcine. On pense que la réassociation des génomes du virus de la grippe A avec ceux des virus de la grippe aviaire et porcine est la principale cause de l'émergence de variants pandémiques de ce virus. La dérive antigénique permet au virus de contourner l'immunité existante chez l'homme. Ce glissement antigénique crée une nouvelle situation épidémique: la plupart des personnes ne sont pas immunisées contre le nouveau virus, et une pandémie de grippe se déclare. La possibilité d'une telle réassociation des génomes du virus de la grippe A a été démontrée expérimentalement.

Il a été établi que les épidémies de grippe chez l'homme sont causées par des virus de type A de seulement 3 ou 4 phénotypes: H1N1 (H0N1); h3N2; H3N2.

Cependant, le virus aviaire représente également une menace importante pour l'homme. Des épidémies de grippe aviaire ont été observées à plusieurs reprises. Le virus H5N1 a notamment provoqué une épizootie touchant un million de personnes parmi les oiseaux domestiques et sauvages, avec un taux de mortalité de 80 à 90 %. L'homme a également été infecté par des poulets; en 1997, 18 personnes ont été infectées par des poulets, dont un tiers sont décédées. Une épidémie particulièrement importante a été observée entre janvier et mars 2004. Elle a touché la quasi-totalité des pays d'Asie du Sud-Est et un État américain, et a causé d'énormes dommages économiques. 22 personnes ont été infectées et sont mortes par des poulets. Les mesures les plus rigoureuses et décisives ont été prises pour enrayer cette épidémie: quarantaine stricte, élimination de toutes les volailles dans tous les foyers, hospitalisation et isolement des malades et de toutes les personnes présentant une température élevée, ainsi que des personnes en contact avec les malades, interdiction d'importer de la viande de poulet en provenance des pays susmentionnés, surveillance médicale et vétérinaire stricte de tous les passagers et véhicules en provenance de ces pays. La propagation généralisée de la grippe parmi l'homme n'est pas due à l'absence de réassociation du génome du virus de la grippe aviaire avec celui de la grippe humaine. Cependant, le danger d'une telle réassociation demeure réel. Elle pourrait conduire à l'émergence d'un nouveau virus grippal humain pandémique et dangereux.

Les noms des souches de virus grippaux détectées indiquent le sérotype du virus (A, B, C), l'espèce hôte (si ce n'est pas un humain), le lieu d'isolement, le numéro de la souche, l'année d'isolement (les deux derniers chiffres) et le phénotype (entre parenthèses). Par exemple: « A/Singapour/1/57 (h3N2), A/canard/URSS/695/76 (H3N2) ».

Diagnostic en laboratoire de la grippe A

Le matériel utilisé pour l'étude est constitué de sécrétions nasopharyngées, obtenues par lavage ou à l'aide de cotons-tiges, et de sang. Les méthodes diagnostiques suivantes sont utilisées:

- Virologique: infection d'embryons de poulet, de cultures de cellules rénales de singe vert (Vero) et de chiens (MDSC). Les cultures cellulaires sont particulièrement efficaces pour isoler les virus A (H3N2) et B.

- Sérologique - détection d'anticorps spécifiques et augmentation de leur titre (dans des sérums appariés) à l'aide de RTGA, RSK et d'un dosage immunoenzymatique.

- La méthode d'immunofluorescence est utilisée comme méthode de diagnostic accélérée, qui permet la détection rapide de l'antigène viral dans les frottis de la muqueuse nasale ou dans les écouvillons du nasopharynx des patients.

- Pour la détection et l'identification du virus (antigènes viraux), des méthodes de sonde ARN et de PCR ont été proposées.

Traitement de la grippe A

Le traitement de la grippe A, qui doit être commencé le plus tôt possible, ainsi que la prévention de la grippe et d'autres infections virales respiratoires aiguës, reposent sur l'utilisation du dibazol, de l'interféron et de ses inducteurs amixine et arbidol selon des schémas thérapeutiques particuliers, et pour le traitement et la prévention de la grippe chez les enfants de plus d'un an - algirem (remantadine) selon des schémas thérapeutiques particuliers.

Prévention spécifique de la grippe A

Chaque année, des centaines de millions de personnes dans le monde contractent la grippe, ce qui entraîne d'énormes dommages pour la santé de la population et l'économie de chaque pays. Le seul moyen fiable de la combattre est de développer une immunité collective. Les types de vaccins suivants ont été proposés et utilisés à cette fin:

- vivant à partir d'un virus atténué;

- virion entier tué;

- vaccin sous-virion (à partir de virions fractionnés);

- sous-unité - un vaccin contenant uniquement de l'hémagglutinine et de la neuraminidase.

Dans notre pays, un vaccin à sous-unité polymère trivalent (« grippol ») a été créé et est utilisé, dans lequel un conjugué stérile des protéines de surface des virus A et B est lié au copolymère polyoxidonium (immunostimulant).

Les enfants de 6 mois à 12 ans, selon les recommandations de l’OMS, devraient être vaccinés uniquement avec le vaccin sous-unitaire, car il est le moins réactogène et le moins toxique.

Le principal problème pour accroître l'efficacité des vaccins antigrippaux est de garantir leur spécificité contre le virus actuel, c'est-à-dire le variant du virus à l'origine de l'épidémie. Autrement dit, le vaccin doit contenir des antigènes spécifiques du virus actuel. Le principal moyen d'améliorer la qualité du vaccin est d'utiliser les épitopes les plus conservateurs, communs à tous les variants antigéniques du virus A, qui présentent une immunogénicité maximale.