Expert médical de l'article

Nouvelles publications

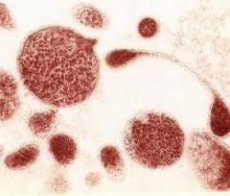

Ureaplasma

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

L'uréeplasma est un habitant de la microflore du tractus génito-urinaire, mais il est loin d'être permanent.

Il s'agit essentiellement d'un micro-organisme pathogène conditionnel qui peut être présent dans le système urinaire sans provoquer de symptômes. En revanche, si un facteur provoquant affecte l'organisme humain, une infection par l'ureaplasma peut déclencher l'infection.

Dans la pathogenèse de la maladie, le rôle principal est joué par le processus inflammatoire, qui se développe suite à l'activité vitale de l'uréeplasma. Il existe plusieurs modes de contamination par cet agent pathogène: la voie sexuelle et la voie verticale. Cette dernière peut inclure la contamination du fœtus par la mère pendant la grossesse ou l'accouchement.

L'uréeplasma a été évoquée pour la première fois au milieu du XXe siècle, lorsqu'un micro-organisme inconnu a été découvert chez un patient atteint d'urétrite non gonococcique. Ce micro-organisme se caractérisait par sa petite taille, légèrement supérieure à celle des virus, et par l'absence de membrane cellulaire et d'ADN propre. L'uréeplasma est généralement localisée sur les muqueuses des voies urinaires et des organes génitaux.

Ureaplasma parvum

Ureaplasma parvum (parvum) appartient à la famille des mycoplasmes, et plus particulièrement aux ureaplasmas. Ce micro-organisme est de très petite taille, mais son activité uréase est très prononcée. Cette propriété lui permet de dégrader l'urée avec libération d'ammoniac. Il existe alors un risque de réaction inflammatoire et de formation de calculs dans les organes du système urinaire.

L'habitat d'Ureaplasma est constitué par les cellules de l'organisme, car elles ne possèdent pas de membrane propre. Par conséquent, le pathogène se fixe aux membranes cellulaires des muqueuses, entraînant leur destruction.

De plus, l'ureaplasma est capable de produire des enzymes qui ont la propriété de provoquer la destruction des protéines, à savoir l'immunoglobuline A. Ce choix est justifié par la capacité de la protéine à produire des anticorps en réponse à l'action de pathogènes tropiques aux cellules des muqueuses.

Après avoir détruit la protection des membranes cellulaires, l'ureaplasma parvum pénètre librement dans la cellule en raison d'une diminution de l'immunité locale.

Ureaplasma urealyticum

Ureaplasma urealyticum est un micro-organisme intracellulaire appartenant à la famille des mycoplasmes. Ce type de bactérie se distingue par l'absence de membrane cellulaire et d'ADN.

L'agent pathogène est considéré comme un habitant conditionnellement pathogène de la microflore du tractus génito-urinaire, cependant, malgré cela, il est classé comme une infection transmise par contact sexuel.

Ureaplasma urealyticum, exposé à certains facteurs sur un organisme affaibli, peut provoquer le développement d'un processus inflammatoire des systèmes urinaire et reproducteur, et également affecter les articulations. Plus de 40 % des personnes sont porteuses d'ureaplasma sans même s'en douter. Cette situation est liée à l'absence d'activité de l'agent pathogène et, par conséquent, aux manifestations cliniques de la maladie.

Étant donné que le traitement médicamenteux contre l'uréeplasma pendant la grossesse peut nuire au développement du fœtus, il est recommandé de réaliser un test de laboratoire pour détecter la présence de ce pathogène lors de la planification d'une grossesse. Ce test doit être effectué pour les deux futurs parents et, si l'uréeplasma est détectée, un traitement doit être instauré.

Ureaplasma hominis

Ureaplasma hominis (hominis) désigne les mycoplasmes, dont la structure est similaire à celle des uréeplasmes et qui sont des parasites intracellulaires. La taille et la forme de l'agent pathogène peuvent varier, mais leur caractéristique commune est une membrane cytoplasmique à trois couches.

Ureaplasma hominis, après avoir pénétré la cellule hôte, contribue au développement de graves perturbations du métabolisme des protéines, de sa synthèse, de la formation d'acides nucléiques et modifie également les informations génétiques.

L'agent pathogène se reproduit en divisant la cellule mère ou en faisant germer des cellules filles à partir de celle-ci.

Le danger d'infection par l'uréeplasma pendant ou avant la grossesse sans aucune manifestation clinique peut inclure la provocation d'un avortement spontané, d'une naissance prématurée, d'une mortinatalité ou de conditions pathologiques pendant la grossesse ou le travail.

Cette menace est causée par la capacité du pathogène à augmenter le volume d’acide arachidonique à l’état libre, ce qui conduit à son tour à l’activation de la production de prostaglandines.

Ureaplasma genitalium

Ureaplasma genitalium fait partie de la famille des mycoplasmes, des agents pathogènes intracellulaires. Après avoir pénétré dans les cellules de la muqueuse urogénitale, les mycoplasmes commencent à métaboliser des substances de la cellule hôte telles que les acides gras et le cholestérol.

La capacité du parasite intracellulaire à se fixer n'est pas encore totalement élucidée. On sait seulement qu'après la fixation du mycoplasme à l'épithélium urétral, une liaison relativement solide se forme, qui ne se rompt pas sous la pression du flux urinaire.

Cependant, lors d'un examen microscopique à l'aide d'un microscope électronique, il a été établi que l'ureaplasma genitalium n'a pas d'adhérence directe et étroite à la membrane de la cellule hôte.

Les modes de contamination sont peu nombreux – sexuels et verticaux –, mais les facteurs prédisposants les plus importants à l'infection par l'ureaplasma sont identifiés. Il s'agit notamment de la tranche d'âge de 14 à 30 ans. À cela s'ajoutent un début d'activité sexuelle précoce (avant 18 ans), des changements fréquents de partenaires, ainsi que des antécédents de pathologies gynécologiques tels qu'une grossesse tubaire, des infections sexuellement transmissibles et des processus inflammatoires chroniques d'origine inconnue.

Symptômes de l'uréeplasma

La période entre la pénétration de l'ureaplasma dans l'organisme et l'apparition des premiers signes cliniques peut durer de quelques jours à un mois. Ce délai dépend des défenses immunitaires de l'organisme, ainsi que du degré de pathogénicité du micro-organisme pathogène.

La période d'incubation peut durer plus de quelques mois, période durant laquelle la personne est déjà infectée et constitue une source d'infection. Ainsi, à ce stade, le partenaire sexuel peut être infecté même asymptomatique.

Les symptômes de l'uréeplasma commencent à se manifester de manière peu visible et il n'est donc pas possible de déterminer avec précision le moment de l'infection et la durée de la période d'incubation.

Dans certains cas, les manifestations cliniques de la maladie peuvent être si subtiles qu'une personne ne soupçonne même pas qu'elle est infectée ou que son partenaire sexuel l'est. Cela est particulièrement vrai pour la moitié féminine de l'humanité, chez qui l'infection à ureaplasma peut évoluer de manière quasi asymptomatique pendant des décennies.

Symptômes de l'uréeplasma chez la femme

Avec un niveau de protection immunitaire normal chez la femme, l'uréeplasma peut rester discrète pendant une période prolongée. Cependant, dès que l'organisme est exposé à un facteur déclenchant, avec l'ajout d'une infection secondaire ou le développement d'une pathologie concomitante, l'uréeplasma commence à se manifester.

De plus, la grossesse peut devenir un tel déclencheur, qui ne permet pas par la suite l'utilisation de toute la gamme de médicaments nécessaires pour tuer l'uréeplasma.

Les symptômes de l'uréeplasma chez la femme se caractérisent par la présence de pertes vaginales, généralement transparentes et inodores. Cependant, il convient de rappeler qu'avec le développement du processus inflammatoire, les pertes peuvent prendre une teinte jaunâtre ou verdâtre, ainsi qu'une odeur désagréable.

La localisation de l'inflammation dans l'utérus ou ses annexes peut être indiquée par des sensations douloureuses de tiraillement dans le bas-ventre. En cas d'infection bucco-génitale, une inflammation de l'oropharynx accompagnée de douleurs et de plaques purulentes sur les amygdales peut se développer.

De plus, les symptômes de l'uréeplasma chez la femme se manifestent par une envie fréquente d'uriner, accompagnée d'une sensation de brûlure et de douleur le long de l'urètre. Douleur et inconfort peuvent également survenir lors des rapports sexuels.

Symptômes de l'uréeplasma chez les hommes

Les symptômes de l'ureaplasma chez l'homme commencent à se manifester par une légère intensité. Dans la plupart des cas, la maladie est détectée dès les premiers mois de l'infection. Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont des brûlures urétrales lors de la miction.

Souvent, des écoulements muqueux peuvent être observés, qui, en combinaison avec d'autres symptômes, peuvent apparaître et disparaître périodiquement sans raison apparente.

Si la maladie n'est pas prise en charge correctement, elle peut devenir chronique, ce qui aggravera la situation, car elle est beaucoup plus difficile à traiter. De plus, l'épididyme et la prostate peuvent être touchés, ce qui peut entraîner une infertilité.

Les symptômes de l'ureaplasma chez les hommes présentant une lésion urétrale se manifestent par une douleur coupante, une sensation de brûlure et une gêne au niveau de l'urètre. Ces manifestations cliniques gênent la miction et peuvent disparaître spontanément. Dans les cas chroniques, chaque poussée ultérieure s'accompagne de symptômes plus prononcés.

L'épididymite ne se manifeste par aucun symptôme, mais entraîne une augmentation des appendices, qui acquièrent une consistance dense. La prostatite est considérée comme une complication de l'infection à Uraplasma et se caractérise par des difficultés à uriner, des envies fréquentes et une gêne périnéale, contribuant ainsi à la dysfonction érectile et au développement de l'impuissance.

Diagnostic de l'uréeplasma

Le diagnostic de l'uréeplasma repose sur les mêmes principes chez les femmes et les hommes, mais il existe néanmoins quelques nuances. Pour diagnostiquer l'uréeplasma chez l'homme, il est nécessaire d'examiner les organes génitaux externes, de palper le scrotum, y compris l'épididyme, les testicules et le cordon spermatique.

Ensuite, il est nécessaire d'examiner la prostate et les vésicules séminales par voie rectale. Parmi les méthodes d'examen en laboratoire et instrumentales, il convient de souligner l'examen microscopique du frottis urétral, du sédiment urinaire (échantillon de 2 verres) et des sécrétions prostatiques.

Dans certains cas, un spermogramme et une échographie des structures du scrotum et de la prostate sont nécessaires.

Le diagnostic de l'uréeplasma chez la femme consiste en un examen externe et interne de la muqueuse vaginale, de ses parois et du col de l'utérus. Un examen bimanuel permet de palper l'utérus et ses annexes afin d'en déterminer la sensibilité, la consistance et la taille.

Les méthodes microscopiques comprennent l'examen du sédiment urinaire, un frottis urinaire, cervical et vaginal. Les méthodes instrumentales incluent l'échographie de l'appareil reproducteur féminin, ainsi que la laparoscopie si nécessaire.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

Test d'uréeplasma

Un test d'uréeplasma est effectué après qu'un gynécologue (si une femme demande de l'aide) ou un urologue (pour les hommes) a examiné les organes génitaux, effectué un examen de palpation des structures accessibles pour cette procédure et, en utilisant les antécédents médicaux, a identifié les facteurs qui auraient pu causer l'infection à l'uréeplasma.

Le test Ureaplasma est effectué à plusieurs fins.

Tout d’abord, il s’agit de déterminer le facteur causal qui est devenu le déclencheur du développement du processus inflammatoire chronique dans le système génito-urinaire.

Deuxièmement, un examen complémentaire est nécessaire en l'absence de contraception barrière, ce qui peut entraîner une infection à ureaplasma lors des rapports sexuels. De plus, des changements fréquents de partenaires sexuels justifient également un examen plus approfondi.

Troisièmement, des tests de détection de l'uréeplasma sont nécessaires lors de la planification d'une grossesse afin d'éviter une infection du fœtus ou le développement de la maladie pendant cette période. L'uréeplasma est souvent détecté comme cause d'infertilité, ainsi que lors de grossesses extra-utérines.

Et enfin, l’analyse peut être réalisée à des fins préventives pour éviter le développement de la maladie et l’infection de votre partenaire sexuel.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Culture d'uréeplasma

Parmi tous les tests effectués pour diagnostiquer un agent pathogène, la culture d'uréeplasma mérite d'être soulignée. Considérée comme la plus précise, elle est donc la plus fréquemment utilisée. Cette étude est également appelée méthode de diagnostic bactériologique ou par culture.

Pour réaliser une culture d'uréeplasma, il est nécessaire de prélever au préalable des frottis de la muqueuse du dôme vaginal, du col de l'utérus ou de l'urètre. Il est également possible de réaliser une étude bactériologique à partir des urines du matin.

Après avoir collecté le matériel, celui-ci est placé sur un milieu nutritif adapté, où l'uréeplasma sera cultivé. Outre la croissance du pathogène, il est nécessaire d'évaluer sa composition quantitative. Cela nécessite un ensemencement bactériologique.

De plus, cette méthode permet non seulement de compter le nombre de micro-organismes, mais aussi de déterminer leur sensibilité aux agents antibactériens, ce qui simplifie grandement le traitement. Grâce à elle, il est devenu possible d'utiliser à bon escient des médicaments qui induisent la mort des ureaplasma.

PCR uréeplasma

La PCR est la méthode la plus instructive pour identifier l'agent pathogène présent dans les pertes vaginales ou urétrales. Ce type de recherche permet un diagnostic moléculaire des agents infectieux transmissibles par contact sexuel.

Grâce à la PCR, l'uréeplasma, ou plutôt son ADN, est détecté même en présence de quelques unités seulement dans le frottis. Une analyse correcte garantit une précision de 100 %.

Grâce à la PCR, les ureaplasma et autres infections sexuellement transmissibles sont détectés en quantités minimes, ce qui permet de distinguer cette méthode des autres. La PCR est particulièrement pertinente en cas d'évolution latente de la maladie, ainsi que dans les cas où les autres méthodes ne permettent pas de détecter l'agent pathogène.

Grâce à la PCR, les agents pathogènes sont identifiés avec précision, même en cas de maladie chronique et lente. Ainsi, les ureaplasmas peuvent être diagnostiqués dès la phase d'incubation, ce qui prévient l'infection du partenaire sexuel.

Cette méthode est également largement utilisée lorsque les résultats des tests de laboratoire sont négatifs et qu’il n’y a aucune manifestation clinique.

Titres d'uréeplasma

Les titres d'uréeplasma sont déterminés par PCR ou milieu de culture. La première analyse détermine le degré d'activité de la microflore, tandis que la seconde analyse évalue la composition quantitative et la sensibilité de l'agent pathogène aux agents antibactériens. Grâce à cette dernière analyse, le traitement est plus efficace, car des médicaments antibactériens peuvent entraîner la mort de l'uréeplasma.

Un titre compris entre 101 et 104 suggère la présence d'uréeplasma dans l'échantillon, mais ne justifie pas un traitement médicamenteux. Un titre de 101 peut être observé chez une femme après un traitement, mais pas complètement. Ce faisant, l'uréeplasma est passée d'une flore pathologique à une flore normale.

Les indicateurs 102 et 103 indiquent la présence d'ureaplasma, un micro-organisme conditionnellement pathogène, ne nécessitant pas de traitement. Cependant, en cas de symptômes cliniques ou de détection de la maladie chez un partenaire sexuel, des examens complémentaires et, très probablement, un traitement thérapeutique sont nécessaires.

Un titre d'uréeplasma de 104 et plus indique une activité de la maladie; dans ce cas, un traitement est nécessaire. Cependant, même en l'absence de manifestations cliniques, l'uréeplasma peut entraîner une infertilité.

Traitement de l'uréeplasma

Le traitement de l'uréeplasma comprend l'utilisation de plusieurs groupes de médicaments et le respect de certaines règles. Le traitement doit être administré simultanément par les deux partenaires sexuels. Il consiste en des agents antibactériens auxquels le micro-organisme est sensible. Ce traitement doit être poursuivi pendant deux semaines maximum.

De plus, il est nécessaire d'utiliser des immunostimulants pour renforcer les défenses immunitaires. Parmi les traitements locaux, il convient de souligner l'introduction de médicaments spécifiques dans l'urètre, par exemple des uroseptiques. Cette procédure est appelée « installation ».

Le traitement de l'uréeplasma implique également le recours à des procédures de physiothérapie et, dans le cas de la prostatite, en tant que complication de l'infection à l'uréeplasma, également en association avec un massage de la prostate.

Pendant le traitement, vous devrez vous abstenir de rapports sexuels et suivre un régime alimentaire adapté. Le suivi de l'évolution thérapeutique est assuré par PCR. Cette analyse est réalisée plusieurs fois sur une période de 3 à 4 mois.

Sensibilité de l'uréeplasma aux antibiotiques

La sensibilité d'Upeaplasma aux antibiotiques est déterminée par la méthode de culture, qui permet de déterminer l'agent antibactérien le plus efficace pour combattre ce type d'agent pathogène. Le traitement doit être instauré dès l'apparition des signes cliniques de la maladie, ainsi que lorsque le titre dépasse 104 suite à la PCR.

Il convient tout d'abord d'énumérer les groupes d'antibactériens auxquels l'uréeplasma est totalement insensible, de sorte que leur utilisation n'aura aucun effet. Il s'agit notamment des céphalosporines, de la rifampicine et de la pénicilline.

La sensibilité des ureaplasma aux antibiotiques des groupes suivants a été démontrée: macrolides, tétracyclines, lincosamines, fluoroquinolones et aminosides. Cependant, il convient de prendre en compte certaines doses de médicaments, car même des antibiotiques efficaces à doses insuffisantes ne peuvent pas contribuer à la mort des ureaplasma.

Ainsi, pour le traitement de l'uréeplasma, il est rationnel d'utiliser la doxycycline (Unidox Solutab), mais elle est contre-indiquée pendant la grossesse et jusqu'à 8 ans. L'oflokacine, un représentant des fluoroquinolones, présente les mêmes contre-indications.

Parmi les macrolides, la josamycine, l'érythromycine, la midécamycine, l'azithromycine et la clarithromycine méritent d'être mentionnées. La première est bien tolérée et peut être prescrite dès le premier trimestre de la grossesse, tout comme les deux antibiotiques suivants.

Quant à la clarithromycine et à l'azithromycine, elles ont une grande capacité de pénétration dans la cellule, mais sont contre-indiquées pendant la grossesse.

Médicaments pour le traitement de l'uréeplasma

Le complexe de traitement de la maladie comprend des procédures de physiothérapie, des installations et des médicaments pour le traitement de l'uréeplasma.

Les antibactériens sont les médicaments de choix, car sans eux, la mort de l'ureaplasma est impossible. Les macrolides, les tétracyclines et les fluoroquinolones, auxquels l'agent pathogène est sensible, sont largement utilisés à cette fin. Le mode d'administration des antibactériens peut varier: comprimés, poudres, solutions ou suppositoires. De plus, si nécessaire, il est judicieux d'utiliser le métronidazole comme antifongique.

L'immunothérapie comprend l'utilisation d'immunostimulants, car l'infection à ureaplasma est observée dans la plupart des cas chez les personnes présentant une protection immunitaire insuffisante. Ces médicaments sont nécessaires pour une guérison rapide. Parmi eux, le Cycloferon est privilégié.

En outre, parmi les thérapies réparatrices, il est nécessaire de mettre en évidence des médicaments pour le traitement de l'uréeplasma tels que les antioxydants, les adaptogènes et les biostimulants.

L'uréeplasma est une infection sexuellement transmissible. Dès l'apparition des premiers signes cliniques, il est donc conseillé de consulter immédiatement un spécialiste. Un dépistage et un traitement précoces permettront d'éviter l'infection du partenaire sexuel et la progression de la maladie vers une forme chronique, aux conséquences graves.