Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Proteas

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

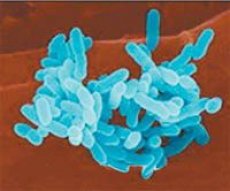

Le genre Proteus appartient à la famille des Enterobacteriaceae et comprend trois espèces. Deux espèces jouent un rôle important en pathologie humaine, notamment en tant qu'agents responsables de maladies purulentes-inflammatoires et d'infections alimentaires toxiques: Proteus vulgaris et Proteus mirabilis.

Tous les représentants du genre Proteus sont des bâtonnets Gram négatif aux extrémités arrondies, mesurant 0,4-0,6 x 1-3 µm, ne formant ni spores ni capsules et étant péritriches. Ces bactéries sont sujettes au polymorphisme, et on observe des formes coccoïdes et filiformes. On rencontre parfois également des variants non mobiles, dépourvus de flagelles (forme O).

[ 1 ]

[ 1 ]

Propriétés biochimiques des protées

Anaérobies facultatifs, chimio-organotrophes. Température optimale: 37 °C, pH: 7,2-7,4; températures limites de croissance: 20-38 °C. Peu exigeants en milieux nutritifs, ils se développent bien sur des milieux simples. La forme H (flagellée) de Proteus produit une croissance rampante caractéristique sur MPA, sous la forme d'un voile délicat de couleur bleu-fumé (phénomène d'essaimage). Cette croissance rampante permet d'isoler une culture pure lors du semis selon la méthode de Shukevich (le semis est réalisé dans l'humidité de condensation de MPA fraîchement fauché; la culture de Proteus remonte progressivement sous forme de voile à la surface du milieu). La forme O de Proteus produit de grandes colonies aux bords lisses sur MPA. Sur MPB, on observe une turbidité diffuse du milieu, avec un épais sédiment blanc au fond et un film délicat à la surface. La forme O de Proteus se développe sur certains milieux nutritifs contenant des acides biliaires (milieu de Ploskirev): 0,1 à 0,2 % d’acide carbolique; 5 à 6 % d’éthanol, des colorants, de l’acide borique et des détergents. Sur le milieu de Ploskirev, Proteus produit des colonies transparentes, délicates et brillantes, à l’odeur caractéristique, alcalinisant légèrement le milieu, qui est coloré en jaunâtre autour d’elles. Avec le temps, les colonies deviennent troubles, leur centre prenant une couleur brune. Les colonies de Proteus sous forme O diffèrent peu des colonies de salmonelles, ce qui complique leur identification. Les bouillons biliaires de Kaufman, Muller et à 5 % sont utilisés comme milieux d’enrichissement.

Les représentants du genre Proteus fermentent le glucose pour former de l'acide et une faible quantité de gaz. Ils ne fermentent pas le lactose ni le mannitol, sont résistants au cyanure et forment de l'uréase et de la phénylalanine désaminase. Les espèces sont différenciées par des tests biochimiques complémentaires.

Structure antigénique de Proteus

Comme d'autres représentants flagellés de la famille des Enterobacteriaceae, Proteus possède un antigène O somatique thermostable (49 sérotypes) et un antigène H flagellaire thermolabile (19 sérotypes). Il convient de noter que l'antigène somatique de Proteus est apparenté aux antigènes des rickettsies (souches de Proteus de la série OX). Selon leurs propriétés antigéniques, Proteus vulgaris et Proteus ynirabilis sont divisés en 110 sérotypes.

Le LPS de la paroi cellulaire de Proteus est le facteur de pathogénicité le plus important, agissant comme une endotoxine.

Épidémiologie des maladies causées par Proteus

Les Proteus sont généralement des saprophytes des déchets en décomposition. Ils sont présents en petites quantités dans les intestins des animaux et des humains, ainsi que dans les eaux usées et le sol. Le plus souvent, l'infection se produit par voie alimentaire, lorsqu'une grande quantité de Proteus pénètre dans l'organisme humain avec les aliments. Proteus peut souvent être à l'origine de dysbactérioses (infections endogènes) ou d'infections nosocomiales.

Proteus est relativement stable en milieu extérieur et supporte bien le gel. À 60 °C, il meurt en 1 heure, à 80 °C en 5 minutes et, dans une solution de phénol à 1 %, en 30 minutes. Il peut être résistant à de nombreux antibiotiques et désinfectants simultanément.

Symptômes des maladies causées par Proteus

Proteus peut provoquer diverses maladies chez l'homme, le plus souvent des intoxications alimentaires. Associé à d'autres micro-organismes opportunistes, Proteus provoque diverses formes de maladies purulentes-inflammatoires et septiques: cystite, pyélite, complications purulentes des plaies et des brûlures, phlegmon, abcès, pleurésie, pneumonie, ostéomyélite, méningite, septicémie. La pathogénèse des intoxications alimentaires est associée à la destruction massive de Proteus dans le tube digestif et à l'absorption de l'endotoxine libérée dans le sang. La gravité de la maladie dépend directement de la quantité de Proteus introduite dans l'organisme.

Diagnostic en laboratoire des maladies causées par Proteus

La méthode bactériologique est utilisée. Le matériel d'ensemencement est le pus, l'urine, les vomissures, les liquides de lavage, le sang, le liquide céphalorachidien, les expectorations et l'exsudat pleural, qui sont inoculés sur des milieux de diagnostic différentiel (milieu de Ploskirev), des milieux d'enrichissement et de l'AMP selon la méthode de Shukevich. La culture pure isolée est identifiée par ses propriétés biochimiques; le sérotype est déterminé par réaction d'agglutination d'une culture vivante et chauffée avec des sérums O- et H-polyvalents et monorécepteurs. Il est également possible de déterminer l'augmentation des titres d'anticorps O- et H- lors de la réaction d'agglutination avec des autosouches.

Traitement des maladies causées par Proteus

En cas d'intoxication alimentaire causée par Proteus, un traitement non spécifique visant à la détoxification est mis en œuvre (lavage gastrique, hydratation abondante, etc.). En cas de maladie accompagnée de suppuration ou de septicémie, des antibiotiques sont administrés en fonction des résultats de l'antibiogramme. En cas de colite associée à une dysbactériose intestinale, lorsque Proteus est présent en grande quantité, il est conseillé d'utiliser par voie orale un bactériophage intestinal, comprenant le phage Proteus, ainsi qu'un bactériophage Proteus ou coliprotéine. Ces derniers médicaments sont également efficaces dans les processus inflammatoires locaux (complications purulentes des plaies, des organes urogénitaux), lorsqu'ils sont prescrits sous forme de lotions, d'irrigations, de tamponnements ou d'injections. En cas de processus inflammatoires lents difficiles à traiter par antibiothérapie, il est conseillé d'utiliser un autovaccin.