Expert médical de l'article

Nouvelles publications

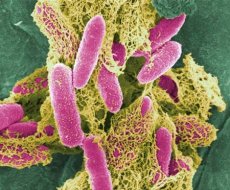

Escherichioses (genre Escherichia, E. coli)

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Le principal représentant du genre Escherichia, E. coli, a été découvert en 1885 par T. Escherich, qui a donné son nom à ce genre de bactéries. Caractéristiques principales de ce genre: péritriches (ou immobiles), fermentent le lactose avec formation d'acide et de gaz (ou lactose-négatif), ne se développent pas sur un milieu pauvre en citrate, la réaction de Voges-Proskauer est négative, le test MR est positif, ne présentent pas de phénylalanine désaminase, ne se développent pas sur un milieu contenant du KCN, la teneur en G + C de l'ADN est de 50-51 % en moles.

Le genre Escherichia comprend au moins sept espèces; l'espèce E. coli, particulièrement importante en médecine, est celle responsable de maladies humaines. Elles se divisent en deux groupes principaux: celles responsables de maladies extra-intestinales et celles responsables de maladies intestinales aiguës (MIA). Les représentants du premier groupe sont répartis en trois groupes pathologiques:

- méningée (MENEC - méningite à E. coli);

- septicémique (SEPEC - septicémie à E. coli) et

- uropathogène (UPEC - E. coli uropathogène).

À leur tour, les variants d'E. coli responsables d'infections respiratoires aiguës ont été initialement divisés en quatre catégories: E. coli entérotoxinogène (ETEC); E. coli entéroinvasif (EIEC); E. coli entéropathogène (EPEC) et E. coli entérohémorragique (EHEC). Par la suite, deux autres catégories ont été identifiées: E. coli entéroagrégant (EAEC) et E. coli diffus agrégeant (DAEC).

En outre, E. coli est utilisé dans les normes internationales comme indicateur du degré de contamination fécale de l’eau, en particulier de l’eau potable, et des produits alimentaires.

La souche standard d’E. coli (E. coli K-12) est largement utilisée dans les laboratoires de nombreux pays du monde pour étudier la génétique des bactéries.

Morphologie

E. coli est une bactérie anaérobie facultative qui se développe bien sur les milieux nutritifs conventionnels: les colonies sur gélose sont rondes, convexes et translucides. La croissance sur bouillon se fait sous forme de turbidité diffuse. La température optimale de croissance est de 37 °C, la croissance se situe entre 10 et 45 °C, et le pH optimal est de 7,2 à 7,5. Sur tous les milieux de diagnostic différentiel, les colonies d'E. coli décomposant le lactose sont colorées de la couleur de l'indicateur (sur milieu Endo: pourpre foncé avec des reflets métalliques).

Propriétés biochimiques

Dans la plupart des cas, E. coli est capable de fermenter les glucides suivants pour former de l'acide et du gaz: glucose, lactose, mannitol, arabinose, galactose, parfois saccharose et quelques autres glucides; il forme de l'indole; il ne forme généralement pas de H₂S; il réduit les nitrates en nitrites, ne liquéfie pas la gélatine, ne se développe pas sur un milieu pauvre en citrate, réagit positivement avec le MR et négativement avec le Voges-Proskauer. Ces caractéristiques permettent de le distinguer facilement des agents pathogènes de nombreuses maladies (dysenterie, fièvre typhoïde, salmonellose, etc.). Cependant, les E. coli pathogènes ne diffèrent souvent pas des non-pathogènes, que ce soit par leurs propriétés culturales ou biochimiques.

Facteurs de pathogénicité d'E. coli

La capacité d’E. coli à provoquer diverses maladies est due à la présence des facteurs de pathogénicité suivants:

Facteurs d'adhésion et de colonisation. Ils sont nécessaires à la fixation aux cellules tissulaires et à leur colonisation. Trois variantes du facteur de colonisation ont été découvertes: a) CFA/I-CFA/VI (facteur de colonisation) – ils ont une structure fimbriale; b) EAF (facteur d'adhésion d'E. coli entéropathogène) – l'intimine – une protéine de la membrane externe, codée par le gène eaeA. Présente chez les EHEC 4 et EHEC, elle est détectée par la capacité des bactéries à se fixer aux cellules Hep-2; c) Adhésion Henle-407 – structures fimbriales, détectées par la capacité des bactéries à se fixer aux cellules Henle-407. Tous sont codés par des gènes plasmidiques. D'autres facteurs de colonisation ont également été décrits, notamment des lipopolysaccharides bactériens.

Facteurs d'invasion. Grâce à eux, les EIEC et les EHEC, par exemple, pénètrent dans les cellules épithéliales intestinales, s'y multiplient et provoquent leur destruction. Le rôle des facteurs d'invasion est assuré par les protéines de la membrane externe.

Exotoxines. Il a été découvert que les E. coli pathogènes contiennent des exotoxines qui endommagent les membranes (hémolysine), inhibent la synthèse des protéines (toxine Shiga) et activent les messagers secondaires (messagers - communication) - toxines CNF, ST, CT, CLTD, EAST.

Les hémolysines sont produites par divers agents pathogènes, dont E. coli. L'hémolysine est une toxine porogène. Elle se lie d'abord à la membrane cellulaire cible, puis y forme un pore par lequel de petites molécules et des ions entrent et sortent, entraînant la mort cellulaire et la lyse des érythrocytes.

La toxine Shiga (STX) a été découverte pour la première fois chez Shigella dysenteriae, puis une toxine similaire (toxine de type Shiga) a été trouvée chez EHEC. Cette toxine (N-glycosidase) bloque la synthèse protéique en interagissant avec l'ARNr 28S, entraînant la mort cellulaire (cytotoxine). Il existe deux types de toxines de type Shiga: STX-1 et STX-2. STX-1 est presque identique à la toxine Shiga par ses propriétés antigéniques, tandis que STX-2 diffère de la toxine Shiga par ses propriétés antigéniques et, contrairement à STX-1, n'est pas neutralisée par un antisérum. La synthèse des cytotoxines STX-1 et STX-2 est contrôlée chez E. coli par les gènes des prophages à conversion modérée 9331 (STX-1) et 933W (STX-2).

- La toxine L (toxine thermolabile) est une ADP-ribosyltransférase; en se liant à une protéine G, elle provoque une diarrhée.

- La toxine ST (toxine thermostable), interagissant avec le récepteur de la guanylate cyclase, stimule son activité et provoque des diarrhées.

- Le CNF (facteur nécrotique cytotoxique) est une protéine désamidase qui endommage les protéines RhoG. Cette toxine est présente dans les UPEC, responsables d'infections urinaires.

- La toxine CLTD est une toxine désintégrante cytolétale. Son mécanisme d'action est mal connu.

- La toxine EAST est une toxine thermostable d'E. coli entéroagrégatif (EAEC), probablement similaire à la toxine thermostable (ST).

Les endotoxines sont des lipopolysaccharides. Elles déterminent la spécificité antigénique des bactéries (déterminée par la répétition de la chaîne latérale des sucres) et la forme des colonies (la perte des chaînes latérales entraîne la transformation des colonies S en colonies R).

Ainsi, les facteurs de pathogénicité d'E. coli sont contrôlés non seulement par les gènes chromosomiques de la cellule hôte, mais aussi par des gènes introduits par des plasmides ou des phages de conversion tempérés. Tout cela suggère la possibilité de l'émergence de variants pathogènes d'E. coli suite à la propagation de plasmides et de phages tempérés parmi ces derniers. Voici une brève description de quatre catégories d'E. coli responsables d'infections respiratoires aiguës; les informations sur les catégories récemment identifiées DAEC et EAEC n'ont pas été trouvées dans les sources dont nous disposons.

L'ETEC comprend 17 sérogroupes. Les facteurs d'adhésion et de colonisation de la structure fimbriale de type CFA et les entérotoxines (LT ou ST, ou les deux) sont codés par le(s) même(s) plasmide(s). Ils colonisent les villosités sans les endommager. Les entérotoxines provoquent une perturbation du métabolisme eau-sel. Le processus se localise dans l'intestin grêle. La dose infectieuse est de 108 à 1010 cellules. La maladie évolue comme une diarrhée de type choléra. Les épidémies sont d'origine hydrique, plus rarement alimentaire. Les enfants de 1 à 3 ans et les adultes sont touchés.

L'EIEC comprend 9 sérogroupes. Sa pathogénicité est associée à sa capacité à pénétrer dans les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale et à s'y multiplier, entraînant leur destruction. Ces propriétés sont codées, outre les gènes chromosomiques, par des gènes plasmidiques (140 MD). Le plasmide code la synthèse des protéines de la membrane externe, responsables de l'invasion. Le plasmide lui-même et les protéines qu'il code sont apparentés à ceux des agents pathogènes de la dysenterie, ce qui explique la similitude de l'EIEC avec la shigella. La dose infectieuse est de 10 cellules. Le processus est localisé dans l'iléon inférieur et le gros intestin. La maladie évolue comme une dysenterie: diarrhée aqueuse initiale, puis syndrome colique. Les enfants de 1,5 à 2 ans, les adolescents et les adultes sont atteints. Type d'épidémie: alimentation, eau.

Épidémiologie

E. coli est un représentant de la microflore intestinale normale de tous les mammifères, oiseaux, reptiles et poissons. Par conséquent, pour clarifier la question de savoir quelles variantes d'E. coli provoquent l'escherichiose et pourquoi, il était nécessaire d'étudier la structure de l'antigène, de développer une classification sérologique permettant d'identifier les sérovariants pathogènes et de déterminer leurs facteurs de pathogénicité, c'est-à-dire pourquoi ils sont capables de provoquer diverses formes d'escherichiose.

E. coli possède 171 variants de l'antigène O (01-0171), 57 variants de l'antigène H (H1-H57) et 90 variants de l'antigène K de surface (capsulaire). Cependant, il existe en réalité 164 groupes d'antigènes O et 55 sérovariants de l'antigène H, car certains des sérogroupes 0:H précédents ont été exclus de l'espèce E. coli, mais les numéros ordinaux des antigènes O et H sont restés inchangés. Les caractéristiques antigéniques des E. coli diarrhéogènes comprennent les numéros des antigènes O et H, par exemple 055:116; 0157:H7; l'antigène O indique l'appartenance à un sérogroupe donné, et l'antigène H en est le sérovariant. De plus, une étude plus approfondie des antigènes O et H a révélé l'existence des antigènes dits facteurs O et H, c'est-à-dire leurs sous-variantes antigéniques, telles que H2a, H2b, H2c ou O20, O20a, O20ab, etc. Au total, la liste des E. coli diarrhéogènes comprend 43 sérogroupes O et 57 sérovariants OH. Cette liste est constamment complétée par de nouveaux sérovariants.

Symptômes

Le groupe comprend neuf sérogroupes de classe 1 et quatre sérogroupes de classe 2. Les sérogroupes de classe 1 possèdent un plasmide (60 MDa) qui contrôle la synthèse du facteur d'adhésion et de colonisation de type EAF. Il s'agit d'une protéine localisée dans la membrane externe et détectée par la capacité des bactéries à se fixer aux cellules HEp-2. Cette protéine a un poids moléculaire de 94 kDa. Les sérogroupes de classe 2 ne possèdent pas ce plasmide; leur pathogénicité est due à d'autres facteurs. Certaines souches des deux classes sont capables de synthétiser STX. 4 colonisent la membrane plasmique des entérocytes, endommageant la surface épithéliale avec formation d'érosions et inflammation modérée. La dose infectieuse est de 105-1012 cellules. Le processus est localisé dans l'intestin grêle. La maladie se caractérise par une diarrhée aqueuse et une déshydratation sévère. La maladie touche principalement les enfants de moins d'un an. La contamination se fait par contact familial, plus rarement par voie alimentaire.

Les sérogroupes EIEC et 4 sont les causes les plus fréquentes d’épidémies nosocomiales.

Les EHEC produisent les cytotoxines STX-1 et STX-2. Elles provoquent une colite hémorragique chez l'homme, avec des complications graves telles que l'urémie hémolytique et le purpura thrombotique thrombocytopénique. Ces toxines détruisent les cellules endothéliales des petits vaisseaux sanguins. La formation de caillots sanguins et le dépôt de fibrine entraînent une altération de la circulation sanguine, des saignements, une ischémie et une nécrose de la paroi cellulaire. Le syndrome hémolytique urémique peut être mortel. Les EHEC sont représentés par de nombreux sérotypes (-150), mais le rôle épidémiologique principal est joué par E. coli 0157-H7 et son mutant flagellé E. coli 0157:NM, car ils sont les seuls à produire de la STX. Ces souches bactériennes peuvent sécréter une seule des cytotoxines, ou les deux simultanément. On pense que les bovins et les ovins constituent le réservoir naturel des sérotypes d'EHEC, dont E. coli 0157:H7. La voie d'infection la plus fréquente est l'alimentation (viande, notamment hachée, lait). E. coli 0157:H7 est exceptionnellement résistant aux facteurs défavorables, ce qui contribue à sa survie et à sa reproduction dans divers produits. L'infection est possible par contact avec des articles ménagers. Le début de la maladie est aigu: des spasmes intestinaux surviennent, puis une diarrhée, d'abord aqueuse, puis sanglante. La maladie touche les enfants et les adultes. Une personne malade est contagieuse.

Diagnostics de laboratoire

Elle repose sur l'isolement d'une culture pure de l'agent pathogène et son identification, ainsi que sur le test des toxines par PCR. L'agent responsable de l'escherichiose est identifié à l'aide d'un ensemble de sérums OK polyvalents et d'un ensemble de sérums adsorbés contenant des anticorps dirigés uniquement contre certains antigènes. Un test kératoconjonctival peut être utilisé pour identifier les EIEC. Certains représentants des EIEC sont immobiles et ne fermentent pas le lactose et la salicine. L'identification d'E. coli 0157:H7 est facilitée par son incapacité à fermenter le sorbitol (un milieu Endo contenant du sorbitol est utilisé à la place du lactose). Cependant, il est préférable d'utiliser des systèmes de test PCR pour identifier et différencier les agents pathogènes OKZ (toutes catégories). Si nécessaire, la sensibilité des agents pathogènes isolés aux antibiotiques est déterminée.

Traitement d'E. coli

Divers antibiotiques sont utilisés. Des solutions salines orales sont utilisées pour rétablir le métabolisme eau-sel perturbé. Elles sont conditionnées en sachets cellophane sous forme de poudre contenant 3,5 g de NaCl; 2,5 g de NaHC03; 1,5 g de KCl et 20,0 g de glucose, le tout dissous dans 1 litre d'eau.

[

[