Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Chlamydiae

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les Chlamydia sont de petites bactéries coccoïdes parasites à Gram négatif appartenant à l'ordre des Chlamydiales et à la famille des Chlamydiaceae. Cette famille comprend actuellement deux genres qui diffèrent par leur structure antigénique, leurs inclusions intracellulaires et leur sensibilité aux sulfamides: Chlamydia ( Chlamydia trachomatis ) et Chlamydophila (Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci ).

Le nom « chlamydia » (du grec chtamys - manteau) reflète la présence d'une membrane autour des particules microbiennes.

Tous les types de chlamydia présentent des caractéristiques morphologiques communes, un antigène de groupe commun et un cycle de reproduction distinct. Les chlamydia sont considérées comme des bactéries Gram négatives ayant perdu la capacité de synthétiser l'ATP. Elles sont donc des parasites énergétiques intracellulaires obligatoires.

Chlamydia trachomatis et Chlamydia pneumoniae sont des micro-organismes clairement pathogènes pour l'homme et sont responsables des chlamydias anthropiques. Selon le type d'agent pathogène et la voie d'entrée (voies respiratoires, appareil génito-urinaire), on distingue les chlamydias respiratoires et urogénitales.

Plus de 20 formes nosologiques causées par Chlamydia trachomatis ont été décrites, dont le trachome, la conjonctivite, la lymphogranulomatose inguinale, le syndrome de Reiter et la chlamydia urogénitale. Selon l'OMS, les infections à Chlamydia trachomatis se classent au deuxième rang des maladies sexuellement transmissibles après les infections à Trichomonas. Environ 50 millions de cas sont recensés chaque année dans le monde.

La pneumonie à Chlamydophila provoque une pneumonie grave, une maladie des voies respiratoires supérieures. Il semblerait que la pneumonie à Chlamydophila soit impliquée dans le développement de l'athérosclérose et de l'asthme bronchique.

Chlamydophila psittaci est la cause de l'ornithose (psittacose), une maladie zoonotique.

Propriétés morphologiques et tinctoriales de la chlamydia

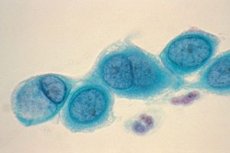

Les chlamydia sont de petites bactéries Gram négatives de forme sphérique ou ovoïde. Elles ne possèdent ni flagelles ni capsules. La principale méthode de détection des chlamydia est la coloration de Romanovsky-Giemsa. La couleur de la coloration dépend du stade du cycle biologique: les anneaux élémentaires sont colorés en violet sur fond de cytoplasme cellulaire bleu, tandis que les corps réticulaires sont colorés en bleu.

La structure de la paroi cellulaire ressemble à celle des bactéries Gram-négatives, malgré quelques différences. Elle ne contient pas de glycane peptidique typique: l'acide N-acétylmuramique est totalement absent de sa composition. La paroi cellulaire comprend une membrane externe, qui contient des LPS et des protéines. Malgré l'absence de glycane peptidique, la paroi cellulaire de Chlamydia est rigide. Le cytoplasme cellulaire est limité par une membrane cytoplasmique interne.

L'analyse de la membrane externe (MO) de Chlamydia a montré qu'elle contient du LPS, la principale protéine de la membrane externe (MOMP), et des protéines riches en cystéine Ompl et Omp3, associées à la surface interne de la MO. Le LPS et le MOMP de Chlamydia psittaci et Chlamydia trachomatis, contrairement au MOMP de Chlamydia pneumoniae, sont localisés sur la surface externe de la cellule. Les protéines Omp de Chlamydia psittaci et Chlamydia pneumoniae, d'un poids moléculaire de 90 à 100 kDa, y sont également localisées.

Les chlamydias sont polymorphes, ce qui est lié aux particularités de leur reproduction. Le cycle de développement unique (en deux phases) des chlamydias est caractérisé par l'alternance de deux formes d'existence différentes: la forme infectieuse (corps élémentaires – EB) et la forme végétative (corps réticulaires ou initiaux – RT).

Les micro-organismes contiennent de l'ARN et de l'ADN. Dans la transcriptase inverse, la quantité d'ARN est quatre fois supérieure à celle d'ADN. Dans ces deux cas, la teneur est équivalente.

Les corps réticulaires peuvent être ovales, en forme de croissant, sous forme de bâtonnets bipolaires et de coccobacilles, d'une taille de 300 à 1 000 nm. Ils n'ont pas de propriétés infectieuses et, en se divisant, assurent la reproduction de la chlamydia.

Les corps élémentaires de forme ovale, d'une taille de 250 à 500 nm, possèdent des propriétés infectieuses et sont capables de pénétrer dans une cellule sensible, où se déroule le cycle de développement. Leur membrane externe dense les rend résistants en milieu extracellulaire.

Culture de chlamydia

Les Chlamydia, parasites obligatoires, ne se reproduisent pas sur des milieux nutritifs artificiels; leur culture ne peut se faire que dans des cellules vivantes. Ce sont des parasites énergétiques, car ils ne sont pas capables d'accumuler de l'énergie de manière autonome ni d'utiliser l'ATP de la cellule hôte. Les Chlamydia sont cultivées dans des cultures de cellules HeLa et McCoy, dans le sac vitellin d'embryons de poulet et dans le corps d'animaux sensibles à une température de 35 °C.

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

[ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

Structure antigénique de la chlamydia

La chlamydia possède trois types d'antigènes: antigène spécifique (commun à tous les types de chlamydia) - LPS; antigène info-spécifique (différent pour tous les types de chlamydia) - de nature protéique, situé dans la membrane externe; antigène spécifique de type (différent pour les sérotypes de Chlamydia trachomatis) - LPS, se multipliant dans la paroi cellulaire du micro-organisme; antigène spécifique variant de nature protéique.

Les sérotypes A, B et C sont dits oculaires, car ils sont responsables du trachome. Les sérotypes D, E, K, O, H, I, J et K (géniaux) sont responsables de la chlamydia urogénitale et de ses complications. Le sérotype L est responsable de la lymphogranulomatose vénérienne. L'agent responsable de la chlamydia respiratoire, Chlamydia pneumoniae, compte quatre sérotypes: TWAR, AR, RF et CWL. Chlamydia psittaci compte treize sérotypes.

[ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

[ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

Tropisme cellulaire de la chlamydia

Chlamydia trachomatis a un tropisme pour la muqueuse de l'épithélium du tractus urogénital et peut y persister localement ou s'étendre sur toute la surface du tissu. L'agent responsable du lymphogranulome vénérien a un tropisme pour le tissu lymphoïde.

Chlamydia pneumoniae se réplique dans les macrophages alvéolaires, les monocytes et les cellules endothéliales vasculaires; une dissémination systémique de l'infection est également possible.

Chlamydia psittaci provoque une infection dans divers types de cellules, y compris les phagocytes mononucléaires.

Cycle de vie de la chlamydia

Le cycle de développement de la chlamydia dure de 40 à 72 heures et comprend deux formes d'existence qui diffèrent par leurs propriétés morphologiques et biologiques.

Au premier stade du processus infectieux, les corps élémentaires de Chlamydia sont adsorbés sur la membrane plasmique de la cellule hôte sensible grâce à des forces électrostatiques. L'introduction de Chlamydia dans la cellule se fait par endocytose. Les fragments de membrane plasmique sur lesquels sont adsorbés les corps élémentaires s'invaginent dans le cytoplasme, formant des vacuoles phagocytaires. Cette étape dure de 7 à 10 heures.

Ensuite, en 6 à 8 heures, les corps élémentaires infectieux se réorganisent en formes intracellulaires végétatives, métaboliquement actives et non infectieuses (RT), qui se divisent de manière répétée. Ces formes intracellulaires, qui sont des microcolonies, sont appelées inclusions chlamydiennes. En 18 à 24 heures de développement, elles sont localisées dans une vésicule cytoplasmique formée à partir de la membrane de la cellule hôte. L'inclusion peut contenir de 100 à 500 corps réticulaires de Chlamydia.

Au stade suivant, en 36 à 42 heures, la maturation (formation de corps intermédiaires) et la transformation des corps réticulaires par division en corps élémentaires se produisent. La cellule infectée est détruite. Les corps élémentaires la quittent. Étant extracellulaires, les corps élémentaires pénètrent dans de nouvelles cellules hôtes après 40 à 72 heures, et un nouveau cycle de développement de Chlamydia commence.

Outre ce cycle de reproduction, d'autres mécanismes d'interaction entre Chlamydia et la cellule hôte sont mis en œuvre dans des conditions défavorables: la destruction de Chlamydia dans les phagosomes, la transformation en L et la persistance.

Les formes transformées et persistantes de chlamydia sont capables de revenir aux formes originales (réticulaires) avec une transformation ultérieure en corps élémentaires.

En dehors des cellules hôtes, les fonctions métaboliques sont réduites au minimum.

Facteurs de pathogénicité de la chlamydia

Les propriétés adhésives des chlamydias sont dues aux protéines de la membrane externe des cellules, qui possèdent également des propriétés antiphagocytaires. De plus, les cellules microbiennes contiennent des endotoxines et produisent des exotoxines. Les endotoxines sont représentées par les LPS, similaires à ceux des bactéries Gram-négatives. La thermolabilité de la substance est due aux exotoxines, présentes dans toutes les cellules et responsables de la mort des souris après administration intraveineuse.

Il a été découvert que la chlamydia possède un système sécrétoire de type III, par lequel les protéines chlamydiales sont injectées dans le cytoplasme de la cellule hôte en tant que partie intégrante du processus infectieux.

La protéine de choc thermique (HSP) a la capacité d’induire des réactions auto-immunes.

[ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

[ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

Écologie et résistance de la chlamydia

Les chlamydias sont des micro-organismes très courants. On les a trouvés chez plus de 200 espèces d'animaux, de poissons, d'amphibiens, de mollusques et d'arthropodes. Des micro-organismes de morphologie similaire ont également été trouvés chez des plantes supérieures. Les principaux hôtes des chlamydias sont les humains, les oiseaux et les mammifères.

L'agent responsable de la chlamydia est instable dans l'environnement extérieur, très sensible aux températures élevées et meurt rapidement une fois séché. Son inactivation à 50 °C survient après 30 minutes, à 90 °C après 1 minute. À température ambiante (18-20 °C), l'activité infectieuse de l'agent pathogène diminue après 5 à 7 jours. À 37 °C, une baisse de virulence de 80 % est observée après 6 heures dans un thermostat. Une basse température (-20 °C) contribue à la préservation à long terme des propriétés infectieuses de l'agent pathogène. La chlamydia meurt rapidement sous l'effet des rayons UV, au contact de l'éther éthylique et de l'éthanol à 70 %, sous l'influence de lysol à 2 % pendant 10 minutes et de chloramine à 2 %.