Expert médical de l'article

Nouvelles publications

Coronavirus respiratoires (Coronaviridae)

Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

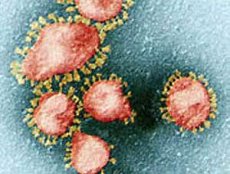

La famille des Coronaviridae, qui comprend deux genres, Coronavirus (qui inclut également les agents responsables de gastro-entérites infantiles) et Torovirus, regroupe des virus ronds d'un diamètre de 50 à 220 nm. Les virions possèdent une supercapside surmontée de pics de 12 à 24 nm de long. Ils sont constitués d'un col fin et d'une tête massive, sphérique ou piriforme, et ressemblent à la couronne solaire, d'où le nom de coronavirus. La nucléocapside est située au cœur du virion. De tous les virus à ARN, les virus KopoHaj possèdent le plus grand génome, sous forme d'ARN positif simple brin non fragmenté de 27 000 à 32 000 pb. Le virion contient trois groupes de protéines: une protéine de nucléocapside associée à l'ARN; une protéine de matrice et des protéines de supercapside glycosylées qui confèrent au virus la capacité de s'adsorber sur les récepteurs cellulaires et d'y pénétrer. Les hôtes naturels des coronavirus sont les humains, les animaux domestiques et sauvages, chez lesquels ils provoquent des maladies répandues.

Les coronavirus respiratoires sont divisés en trois sérogroupes. L'infection se fait par des gouttelettes en suspension dans l'air; la morbidité est sporadique. Des flambées épidémiques d'infections à coronavirus, se manifestant par de la fièvre, un écoulement nasal, une bronchite et une pneumonie, sont observées principalement pendant la saison froide. Avant l'apparition du SRAS, ces flambées étaient le plus souvent causées par le coronavirus VHC-209E.

En novembre 2002, une épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) ou pneumonie atypique s'est déclarée en Chine; elle a été décrite à Hong Kong par K. Urbani. La maladie a commencé à se propager rapidement et, selon l'OMS, au 19 juin 2003, 8 462 cas de SRAS avaient été enregistrés dans 32 pays (principalement en Chine (7 058)). 804 personnes sont décédées (taux de mortalité d'environ 9,5 %). Un cas a été enregistré en Russie. Grâce à des mesures préventives vigoureuses prises à l'initiative de l'OMS (hospitalisation obligatoire, isolement, quarantaine, utilisation généralisée de masques en gaze de coton, etc.), l'épidémie de SRAS a été éradiquée en juin 2003. Cependant, plusieurs autres cas ont été identifiés par la suite, et le risque d'une récurrence de l'épidémie ne peut être exclu. L'agent pathogène du SRAS a été découvert en avril 2003. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coronavirus sans lien avec aucune des souches connues de ce virus. Son ARN génomique est composé de 29 727 à 29 736 pb. En termes de séquences nucléotidiques, le virus du SRAS diffère de 50 à 60 % des trois sérogroupes connus de coronavirus.

Les porteurs naturels du virus n'ont pas encore été précisément identifiés. Il peut s'agir de rats, d'autres rongeurs ou d'insectes. En Chine, on pense que son principal vecteur est un petit prédateur, la civette asiatique ou orientale (Viverra zibetha). Elle est élevée en cage pour la vente, car sa viande est très prisée des gourmets. La principale caractéristique biologique du virus est sa forte contagiosité, plusieurs fois supérieure à celle des virus responsables de diverses infections respiratoires aiguës, dont la grippe. La raison de ce phénomène reste également obscure.

Symptômes du SRAS

La période d'incubation est de 4 à 6, rarement de 7 à 10 jours.

La maladie du SRAS commence par une fièvre de 38 °C ou plus, des frissons, une toux sèche, une faiblesse, un essoufflement, puis évolue rapidement vers une pneumonie grave, provoquant des difficultés respiratoires dues au gonflement et à l'inflammation des alvéoles.

Diagnostic du SRAS

Le diagnostic en laboratoire des infections à coronavirus, dont le SRAS, s'effectue soit par l'isolement et l'identification de cultures virales, soit par la détermination d'anticorps spécifiques du virus et l'augmentation de leur titre dans des sérums appariés à l'aide de diverses réactions sérologiques ou de sondes ADN et ARN (PCR). Plusieurs types d'amorces ont notamment déjà été proposés pour le diagnostic du SRAS par PCR. Tout matériel biologique peut être utilisé pour détecter le virus à ARN par PCR: sang, expectorations, urine, selles, etc. Cependant, tous les systèmes de test proposés pour le diagnostic du SRAS nécessitent une étude complémentaire de leur spécificité.

Traitement du SRAS

Le traitement des maladies à coronavirus, dont le SRAS, repose sur l'utilisation de médicaments antiviraux: ribavirine, interférons, immunoglobulines spécifiques (plasma sanguin de personnes guéries du SRAS); pour prévenir les complications bactériennes - antibiotiques (bêta-lactamines, fluoroquinolones, céphalosporines, tétracyclines).

[

[