Expert médical de l'article

Nouvelles publications

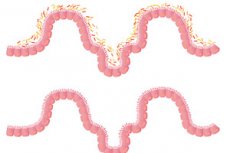

Fonctions physiologiques de base de la flore bactérienne intestinale

Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Selon la théorie de l'alimentation équilibrée, la colonisation du tube digestif par la flore bactérienne des organismes supérieurs est un effet secondaire indésirable, voire nocif. Cependant, la flore bactérienne du tube digestif est non seulement inoffensive, mais nécessaire au développement normal des fonctions physiologiques du macroorganisme, et son développement phylogénétique et ontogénétique est étroitement lié à la biocénose des micro-organismes.

La microflore du système digestif affecte également ses caractéristiques fonctionnelles. En particulier, les entérotoxines bactériennes affectent significativement la perméabilité intestinale. Dans la plupart des cas, l'activité enzymatique de l'intestin grêle chez les organismes aseptiques est supérieure à celle des organismes normaux. Cependant, il est prouvé que le niveau d'activité de la disaccharidase de l'intestin grêle est identique chez les rats aseptiques et normaux. Les données concernant les enzymes pancréatiques sont également contradictoires. Selon certaines données, leur activité chez les animaux aseptiques est supérieure à celle des animaux normaux, tandis que selon d'autres, elle est identique. Enfin, il convient de noter que la dysbactériose entraîne une diminution de l'activité enzymatique de l'intestin grêle et, par conséquent, des troubles de la digestion membranaire.

La microflore intestinale détermine la réponse immunitaire de l'organisme. Deux mécanismes d'immunité locale sont étudiés. Le premier est l'inhibition de l'adhésion bactérienne au mucus intestinal, médiée par des anticorps locaux, dont les IgA. Le second mécanisme est le contrôle du nombre d'une population bactérienne spécifique localisée à la surface de la muqueuse intestinale grâce à la présence d'anticorps antibactériens dans cette zone. Comparés aux animaux normaux, les organismes aseptiques ne contiennent que 10 % de cellules productrices d'IgA, qui participent à l'immunité locale. Parallèlement, il a été démontré que la teneur en protéines totales, en alpha-, bêta- et gamma-globulines du plasma sanguin des animaux aseptiques est inférieure à celle des animaux normaux. En l'absence de microflore normale, lors de la phagocytose normale dans les micromacrophages, l'hydrolyse des antigènes par ces derniers est ralentie.

Il convient toutefois de garder à l'esprit que la fermentation anaérobie produit également des acides formique, succinique et lactique, ainsi qu'une certaine quantité d'hydrogène (généralement sous forme de produits individuels). La détermination de l'hydrogène est largement utilisée pour le diagnostic des maladies de l'intestin grêle et surtout du gros intestin.

Ainsi, la flore bactérienne du tractus gastro-intestinal constitue une sorte d'homéostat trophique, ou trophostat, qui assure la destruction des composants alimentaires excédentaires et la formation des produits manquants. De plus, certains produits de son activité vitale participent à la régulation de plusieurs fonctions du macroorganisme. Par conséquent, le maintien d'une flore bactérienne normale dans l'organisme devient l'une des tâches les plus importantes pour optimiser la nutrition et l'activité vitale des organismes supérieurs, y compris l'homme.

La population bactérienne de la muqueuse intestinale diffère significativement de la population cavitaire, tant par sa composition que par ses caractéristiques biochimiques. Dès 1975, notre laboratoire a démontré la quasi-absence de formes hémolytiques au sein de la population bactérienne de l'intestin grêle, largement représentées dans la population cavitaire. Dès cette époque, nous avions suggéré que la population muqueuse était autochtone et déterminait largement la composition de la population cavitaire. Parallèlement, nous avons constaté qu'avec un changement de régime alimentaire et la survenue de maladies, des troubles plus graves étaient observés au sein de la population muqueuse que dans la population cavitaire.

L'idée de Mechnikov sur l'opportunité de supprimer la flore bactérienne intestinale devrait désormais être radicalement révisée. En effet, comme indiqué précédemment, la comparaison d'organismes normaux et asymptomatiques nous a permis de conclure que ces derniers présentent des déficiences métaboliques, immunologiques et même neurologiques et diffèrent fortement des organismes normaux.

Comme indiqué précédemment, la symbiose entre micro-organismes et macro-organismes est probablement une acquisition évolutive ancienne, déjà observée chez les organismes multicellulaires primitifs. Quoi qu'il en soit, au cours de l'évolution, la plupart des organismes multicellulaires ont développé une symbiose avec certains types de bactéries.

En fait, la flore bactérienne est un attribut nécessaire à l'existence des organismes complexes. Selon les concepts modernes, ces derniers doivent être considérés comme un système unique, d'un niveau hiérarchique supérieur à celui d'un individu isolé. Dans ce cas, le macroorganisme, par rapport aux micro-organismes, joue un rôle dominant et régulateur de l'ensemble du système. Entre lui et les symbiotes, un échange de métabolites s'effectue, comprenant des nutriments, divers composants inorganiques, des stimulants, des inhibiteurs, des hormones et d'autres composés physiologiquement actifs. La suppression de la flore bactérienne intestinale entraîne souvent une modification de l'équilibre métabolique de l'organisme.

Il devient donc désormais clair que, au sens métabolique, l'organisme est un système supra-organique constitué d'un organisme multicellulaire dominant et d'une polyculture bactérienne spécifique, et parfois de protozoaires.

Les endoécosystèmes ont la capacité de s'autoréguler et sont relativement stables. Cependant, ils présentent des limites critiques de stabilité, au-delà desquelles leur perturbation est irréversible. L'endoécologie normale peut être perturbée par des effets spécifiques et non spécifiques, entraînant une modification brutale du flux de métabolites bactériens. Une perturbation de la composition de la population bactérienne intestinale a été constatée, notamment lors de modifications de l'alimentation, de maladies du tractus gastro-intestinal, et sous l'influence de divers facteurs extrêmes (par exemple, stress, notamment émotionnel, conditions particulières, etc.). La dysbactériose survient pour diverses raisons, notamment suite à l'utilisation d'antibiotiques.

Ainsi, dans le tube digestif, diverses variantes et liens de ces chaînes trophiques que nous attribuons traditionnellement uniquement aux macroécosystèmes externes ont été découverts.

Les antibiotiques sont un traitement largement utilisé pour traiter les humains et divers animaux d'élevage. Il faut savoir que, dans ce cas, même une microflore initialement normale peut être partiellement ou totalement détruite, puis remplacée par une flore aléatoire, entraînant des troubles divers, tant au niveau de la forme que de l'intensité. Cependant, ces troubles peuvent souvent apparaître beaucoup plus tôt en raison de conditions défavorables résultant d'une flore non optimale reçue à la naissance. Ainsi, des questions se posent dès aujourd'hui sur les méthodes de construction et de restauration d'une microflore optimale, c'est-à-dire de la microécologie et de l'endoécologie de l'organisme.

Il convient de noter que, selon toute vraisemblance, les maternités du futur disposeront de polycultures bactériennes idéales. Celles-ci devront être inoculées aux enfants (éventuellement par l'allaitement ou par un autre moyen). Il est possible que ces polycultures soient prélevées sur les mères les plus saines. Il convient également de déterminer si les polycultures optimales sont identiques dans différents pays ou doivent différer en fonction des caractéristiques climatiques et autres de la vie des différents groupes de population.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]