Nouvelles publications

Il existe une nouvelle méthode pour restaurer la vision

Dernière revue: 02.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

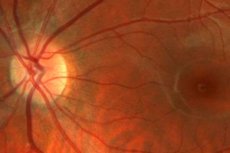

Des biologistes ont réussi à insérer le gène de la protéine photosensible MCO1 dans les cellules nerveuses rétiniennes de rongeurs ayant perdu la vue.

Les chercheurs ont inséré un gène dans un objet viral et l'ont introduit dans les organes visuels de souris atteintes de rétinite pigmentaire. La nouvelle substance protéique n'a pas provoqué de réaction inflammatoire, et les rongeurs ont passé avec succès le test visuel.

Lors de la perception d'une image visible à l'œil nu, les rayons lumineux sont focalisés sur la rétine, dotée de photorécepteurs: les célèbres cônes et bâtonnets. Ces récepteurs contiennent une protéine photosensible, l'opsine, qui réagit au flux de photons et déclenche la génération d'un influx nerveux intrarécepteur. Cet influx est transmis aux cellules nerveuses bipolaires de la rétine, puis au cerveau.

Mais ce schéma ne fonctionne pas toujours: chez les patients atteints de rétinite pigmentaire (on en compte environ 1,5 million dans le monde), les photorécepteurs perdent leur capacité à réagir à la lumière, ce qui est associé à des modifications des gènes des opsines photosensibles. Cette pathologie héréditaire entraîne une forte diminution de la fonction visuelle, pouvant aller jusqu'à la perte totale de la vision.

Le traitement médicamenteux de la rétinite pigmentaire est complexe et ne vise pas à restaurer, mais uniquement à préserver la capacité fonctionnelle des récepteurs « survivants ». Par exemple, les préparations à base d'acétate de rétinol sont largement utilisées. Seule une intervention chirurgicale complexe et coûteuse permet de restaurer la vision. Cependant, des méthodes optogénétiques sont récemment apparues: des spécialistes intègrent des protéines photosensibles directement dans les cellules nerveuses rétiniennes, qui réagissent alors au flux lumineux. Cependant, avant la présente étude, une réponse des cellules génétiquement modifiées ne pouvait être obtenue qu'après un puissant effet de signal.

Les scientifiques ont introduit une substance réagissant à la lumière du jour dans des cellules nerveuses bipolaires. Un fragment d'ADN a été créé pour activer l'opsine, puis introduit dans une particule virale ayant perdu ses propriétés pathogènes: son objectif était de la transporter et de l'encapsuler dans une construction génétique. La particule a été injectée dans l'œil d'un rongeur malade: le fragment d'ADN s'est intégré aux neurones de la rétine. Sous contrôle microscopique, les scientifiques ont constaté que les gènes atteignaient leur limite d'activité dès la quatrième semaine, après quoi leur niveau se stabilisait. Pour vérifier la qualité de la vision après la procédure, les rongeurs ont dû trouver une île sèche et éclairée dans l'eau, dans l'obscurité. L'expérience a démontré que la vision des souris s'était réellement et significativement améliorée dès la quatrième à la huitième semaine suivant la manipulation.

Il est fort possible que la thérapie génique développée sur la rétine des rongeurs soit adaptée au traitement humain après une série d'autres tests. Dans ce cas, il ne sera plus nécessaire de recourir à des interventions chirurgicales coûteuses ni à la connexion de dispositifs spéciaux pour amplifier le photosignal. Une ou plusieurs injections de substance protéique suffiront.

Plus de détails sur l'étude peuvent être trouvés dans la revue Gene Therapy et sur la page Nature