Nouvelles publications

« Viande d'algues »: comment les microalgues et le soja deviennent les côtelettes du futur

Dernière revue: 23.08.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

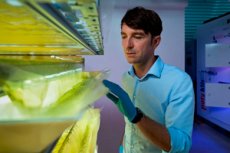

À qui confier la nouvelle protéine pour la planète des poêles à frire? Le scientifique des matériaux Stefan Guldin (TUM/TUMCREATE, projet Proteins4Singapore) propose une solution originale: microalgues et soja. Dans un article récent paru dans Nature, il explique comment les matières premières sont obtenues à partir de cultures unicellulaires contenant 60 à 70 % de protéines, puis « ajustées » à leur auto-assemblage et à leur texture pour imiter le croquant et la jutosité de la viande. Le contexte est celui de l'objectif « 30 % d'ici 30 » de Singapour: produire 30 % de sa nourriture localement d'ici 2030, dans un environnement où les terres sont rares, où les bioréacteurs compacts à base d'algues semblent particulièrement logiques.

Contexte de l'étude

Les sources alternatives de protéines ne sont pas une lubie, mais une réponse à plusieurs goulots d'étranglement à la fois: croissance démographique, contraintes climatiques, pénuries de terres et d'eau et, dans certaines mégalopoles, vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement dépendantes des importations. Singapour en est un parfait exemple: le pays importe la majeure partie de son alimentation et s'est fixé un objectif « 30x30 »: produire 30 % de son alimentation nationale d'ici 2030. Dans un tel contexte géographique, les bioréacteurs compacts et les photobioréacteurs fermés à microalgues sont logiques: ils ne nécessitent quasiment pas de sol, fonctionnent toute l'année et sont modulables à l'échelle de la ville plutôt qu'à l'hectare.

Les microalgues ne sont pas seulement intéressantes pour leur production « verticale ». Plusieurs souches ( Chlorella, Nannochloropsis, Arthrospira/« spiruline » ) fournissent 50 à 70 % de protéines par matière sèche, et des acides gras polyinsaturés, des pigments et des antioxydants accompagnent ces protéines. Cette biomasse permet d'obtenir des concentrés et des isolateurs de protéines, véritables « éléments constitutifs » des systèmes alimentaires. Leur avantage par rapport à de nombreuses cultures terrestres réside dans la flexibilité de leur composition grâce au contrôle des conditions de culture et à l'indépendance vis-à-vis des variations saisonnières: les lots de production sont ainsi plus faciles à standardiser.

Mais la « poudre verte » ne se transforme pas d'elle-même en côtelette. Les protéines d'algues présentent un profil gustatif et aromatique spécifique (chlorophylles, note « marine »), une solubilité et une gélification variables, et la solidité de leurs parois cellulaires rend leur digestibilité difficile si elles ne sont pas traitées correctement. D'où les étapes technologiques: fractionnement, blanchiment/désodorisation, ajustement des propriétés fonctionnelles (émulsification, rétention d'eau, viscoélasticité). Parallèlement, le séchage et la séparation de la biomasse doivent être réalisés de manière économe en énergie, sous peine de perdre une partie des gains environnementaux et financiers; si l'on ajoute à cela la réglementation sur les « nouveaux aliments » et la question des allergènes, on comprend mieux pourquoi le chemin du réacteur au comptoir est long.

La clé de l'expérience « viande » réside dans la structuration. Les concentrés de protéines doivent être contraints de s'auto-organiser en une microstructure fibreuse et stratifiée qui confère une texture élastique et retient les sucs et les graisses. Ceci est obtenu grâce à des champs de cisaillement, à l'extrusion, au contrôle de la séparation des microphases et à l'ajout de lipides/précurseurs aromatiques. En pratique, les protéines d'algues sont souvent mélangées à des protéines de soja: cela facilite l'obtention du profil d'acides aminés idéal, améliore la texture et atténue la saveur des algues. Le dernier obstacle est le consommateur: nous avons besoin de recettes de cuisines locales, de dégustations à l'aveugle et d'un étiquetage clair. C'est pourquoi la science des matériaux et les outils sensoriels sont intégrés aux algorithmes de chimie alimentaire: sans eux, la « viande d'algues » restera une démonstration en laboratoire, et non un produit que les consommateurs achèteront une deuxième fois.

Pourquoi les microalgues?

- Protéines à profusion. Certains types fournissent jusqu'à 60 à 70 % de protéines sur matière sèche, un taux comparable et supérieur aux sources classiques.

- Format urbain. Elles poussent dans des réacteurs, presque sans terre et avec une faible empreinte hydrique, ce qui est pratique pour une mégapole comme Singapour.

- Traitement flexible. Des fractions protéiques sont extraites de la biomasse et peuvent être utilisées comme « constructeurs » de texture.

Que fait l'équipe de Guldin?

La recherche porte sur la manière de transformer les protéines végétales en « viande ». L'approche de la science des matériaux est ici déterminante: en contrôlant l'auto-organisation des filaments protéiques et leur interaction avec l'eau et les lipides, il est possible d'assembler la microstructure souhaitée: stratification, fibre, élasticité. C'est le cas lorsque la « physique de la matière molle » fonctionne à merveille.

- Matières premières: un mélange de microalgues et de protéines de soja - un équilibre entre goût, nutrition et prix.

- Procédé: extraction → sélection des conditions d'auto-assemblage → tests menthe/mâche et jutosité → ajustements de recette.

- Lieu: Consortium TUMCREATE/Proteins4Singapore - un pont entre les fondations et les technologies alimentaires pour répondre aux besoins de la cité-État.

Ce qui est déjà clair - et ce qui ralentit la « viande alternative » sur les algues

- Avantages:

- densité protéique élevée et profil complet d’acides aminés chez un certain nombre d’espèces;

- évolutivité dans les systèmes fermés;

- la perspective de réduire les empreintes carbone et hydrique.

- Défis:

- le goût et l’arôme (chlorophylles, notes « marines ») nécessitent un masquage et une décoloration des pigments;

- les propriétés fonctionnelles (solubilité, gélification) varient selon les espèces et dépendent du traitement;

- économie et régulation: stabilité des filières agricoles, standardisation des concentrés protéiques.

Pourquoi Singapour (et pas seulement) en a besoin

Singapour importe plus de 90 % de sa nourriture et vise à produire 30 % de sa production locale d'ici 2030. Les réacteurs compacts à microalgues et la transformation des protéines en produits carnés permettent d'augmenter la quantité de protéines par mètre carré et de réduire la vulnérabilité aux chocs d'approvisionnement. Il en va de même pour les villes confrontées à des pénuries de terres et d'eau.

Comment faire une « bouchée de viande » à partir de « porridge vert »

- Structure: contrôle la séparation des microphases et l'orientation des fibres protéiques (extrusion, champs de cisaillement) - d'où la fibre et la « vague » lors de la morsure.

- Jutosité: encapsule les graisses, lie l'eau avec des hydrocolloïdes - imitation du « jus de viande ».

- Goût: fermentation, sélection du profil lipidique et des précurseurs aromatiques - s'éloignant de la note « algue » vers « umami ».

Quelle est la prochaine étape pour Proteins4Singapore?

- Du laboratoire aux mini-ateliers: stabilité des lots, durée de conservation, logistique du froid.

- Diététique et sécurité: allergènes protéiques végétaux, digestibilité, étiquetage.

- Tests consommateurs: dégustations à l’aveugle et recherche comportementale dans les cuisines asiatiques – Le goût compte.

Commentaires de l'auteur

Le sujet évoque un optimisme pragmatique et « technique »: les microalgues ne sont pas une espèce exotique par simple effet de mode, mais un véritable acteur de la création de produits protéinés, si l'on considère la tâche avec le regard d'un scientifique des matériaux. L'essentiel n'est pas seulement de cultiver une biomasse contenant 60 à 70 % de protéines, mais d'apprendre aux fractions protéiques à s'assembler en une microstructure « chair » tout en préservant le goût, la jutosité et le prix. C'est pourquoi le pari est mis sur le duo microalgues + soja: les premières présentent une densité protéique et une production compacte, tandis que le second présente une texturabilité éprouvée et un profil gustatif « doux ».

L’auteur souligne plusieurs choses importantes, souvent « non dites »:

- La texture et les sensations sensorielles sont plus importantes que les slogans. Une empreinte écologique est un plus, mais les consommateurs achèteront ce qui est agréable à mâcher et savoureux. D'où l'importance de l'auto-assemblage des protéines, des fibres et de la rétention des graisses et des jus.

- Les fonctions sont plus importantes que la taxonomie. Ce qui compte, ce n'est pas tant le type d'algue, mais les propriétés fonctionnelles (solubilité, gélification, émulsification) que présente la fraction protéique isolée après transformation.

- Ce mélange n'est pas un compromis, mais une stratégie. L'association de protéines d'algues et de soja permet de réaliser trois objectifs simultanément: le profil en acides aminés, l'efficacité technologique et la neutralisation des notes « marines ».

- Logique de production urbaine. Pour Singapour et les mégapoles, la clé réside dans le rapport « protéine/m² » et l'indépendance saisonnière: réacteurs fermés, circuits d'approvisionnement courts, stabilité des lots.

- L'économie et l'énergie sont le filtre de la réalité. La déshydratation/blanchiment bon marché et la mise à l'échelle de mini-ateliers constituent des goulots d'étranglement; sans eux, l'écologie et les prix peuvent « s'évaporer » dès l'étape de transformation.

- Réglementation et confiance. « Novel Food » englobe les normes, les allergènes, l'étiquetage et les tests consommateurs, et concerne les cuisines locales (et pas seulement le « format burger »).

Selon l'auteur, que faut-il faire ensuite pour que la « viande d'algues » passe du stade de démonstration à celui de produit de masse?

- Standardiser les concentrés de protéines (lot par lot selon des mesures fonctionnelles, pas seulement selon le % de protéines).

- Résolvez de manière économe en énergie les étapes « sales » - séparation de l'eau, désodorisation/blanchiment sans perte de nutriments.

- Lancer des mini chaînes de production en ville: des réacteurs aux lignes pilotes d'extrusion et à la logistique du froid.

- Reliez les recettes au contexte de la cuisine (Asie/Europe): arômes, matières grasses, épices - pour de véritables tests comportementaux.

- Calculez honnêtement l'ACV (carbone/eau/énergie) à l'échelle réelle, pas en grammes de laboratoire.

Le message principal: les protéines alternatives ne sont pas un simple « super-ingrédient », mais une combinaison de science des matériaux et de solutions alimentaires. Les microalgues apportent compacité et densité protéique, le soja renforce efficacement la texture, et une ingénierie performante en fait un produit que l'on a envie de déguster une deuxième fois.

Conclusion

Les microalgues ne sont pas un fantasme futuriste, mais une plateforme technologique pour les villes où les terres sont rares et où les protéines sont essentielles. Les travaux de Guldin et de ses collègues montrent que si l'on contrôle l'auto-assemblage et la texture des protéines, le concentré « vert » se transforme en véritable produit carné – ce qui s'inscrit logiquement dans la stratégie de durabilité alimentaire 30x30 de Singapour. Vient ensuite le défi de fond: arôme, coût, normes et adhésion des consommateurs.

Source: Christine Ro. Ingrédients bruts: transformer des protéines d'algues en viande artificielle. Nature, 18 août 2025; entretien avec S. Guldin (TUM/TUMCREATE, Proteins4Singapore). Contexte supplémentaire: Objectifs 30 × 30 et documentation sur Proteins4Singapore. Doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-02622-7