Nouvelles publications

Au-delà du « vert »: comment la chlorophylle et ses dérivés peuvent aider à lutter contre le diabète

Dernière revue: 23.08.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

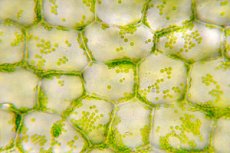

La revue Nutrients a publié une étude réalisée par des scientifiques de l'Université de Padoue (Italie), qui ont collecté et structuré des données sur l'impact potentiel de la chlorophylle – le pigment vert des plantes – et de ses dérivés sur le contrôle glycémique et les mécanismes associés dans le diabète. Les auteurs montrent que ces effets se manifestent non seulement par le soutien antioxydant, mais aussi par l'action du tube digestif, du microbiote, de l'inhibition des enzymes de dégradation des glucides, de la modulation du système incrétine et même de l'action insulinique de certaines molécules.

Contexte de l'étude

Le diabète de type 2 est une maladie métabolique chronique dans laquelle, outre l'hyperglycémie, la résistance à l'insuline, une inflammation de faible intensité et le stress oxydatif jouent un rôle clé. Dans le contexte de la pharmacothérapie standard, on s'intéresse de plus en plus aux nutriments capables de « capter » les premiers maillons de la pathogenèse, principalement au niveau intestinal, où se forment la majeure partie des pics glycémiques postprandiaux et des signaux incrétines. C'est là que la chlorophylle et ses dérivés interviennent: une revue de la revue Nutrients systématise les données sur la manière dont les molécules « vertes » peuvent influencer en douceur le métabolisme des glucides et les voies associées sans interférer directement avec le récepteur de l'insuline.

La chlorophylle est un pigment alimentaire courant provenant des légumes vert foncé et des algues; l'évaluation des menus européens de l'EFSA indique un apport moyen d'environ ≈207 mg de chlorophylles « vertes » par jour chez l'adulte, avec une grande variation selon les pays. Cependant, la biodisponibilité systémique de la chlorophylle naturelle est faible, les produits de sa transformation dans le tube digestif – phéophytines/pyrophéophytines et phéophorbide – jouant un rôle important. Ceci explique l'intérêt porté aux mécanismes « intestinaux » locaux et l'intérêt pour les formulations (par exemple, les microcapsules) qui retiennent les formes actives dans la lumière intestinale.

La logique mécanistique comprend plusieurs branches. Premièrement, l'inhibition des enzymes de dégradation des glucides: les dérivés de la chlorophylle (phéophorbide a, phéophytine a, pyrophéophytine a) inhibent l'α-amylase et l'α-glucosidase, lissant la glycémie postprandiale. Deuxièmement, l'axe incrétine: dans un certain nombre d'études, les extraits de chlorophylle ont réduit l'activité de la DPP-4, ce qui soutient théoriquement le GLP-1 endogène (un circuit important en diabétologie moderne). Troisièmement, des données apparaissent sur les effets insulino-similaires du phéophorbide a – augmentation du transport du glucose via GLUT1/GLUT4 dans des modèles cellulaires et précliniques. Enfin, les effets antioxydants et anti-inflammatoires des porphyrines « vertes », complétant l'effet métabolique, ont été décrits au niveau de la physiologie des systèmes.

Malgré tout le potentiel, ce domaine reste encore précoce: une part importante de la base repose sur des études in vitro et précliniques; des ECR avec des critères d’évaluation stricts (glycémie postprandiale, HbA1c, marqueurs d’incrétines) et une comparaison avec des normes (acarbose, inhibiteurs de la DPP-4) sont nécessaires pour les recommandations cliniques. Parallèlement, la sécurité doit être prise en compte: plusieurs dérivés de la chlorophylle sont des photosensibilisateurs de la porphyrine, ce qui signifie que la forme, la dose et le mode d’administration (intestinale locale ou systémique) doivent être soigneusement sélectionnés. Néanmoins, c’est précisément cette approche « centrée sur l’intestin » – correction douce des cascades enzymatiques et hormonales – qui fait de la chlorophylle un candidat prometteur dans l’arsenal des stratégies nutritionnelles auxiliaires pour le diabète.

En bref: pourquoi c'est important

Le diabète touche des centaines de millions d'adultes et le nombre de patients est en augmentation. Dans le contexte des traitements standard, l'intérêt pour les nutriments « verts » est compréhensible: la chlorophylle est largement présente dans l'alimentation (légumes vert foncé, algues), et sa consommation moyenne en Europe est estimée à environ 200 à 400 mg par jour, selon le régime alimentaire. L'étude souligne que ce sont les dérivés de la chlorophylle qui offrent le plus grand potentiel de régulation glycémique, et que les mécanismes eux-mêmes sont en grande partie « intestinaux » – locaux, sans absorption systémique.

Qu'est-ce qui a été trouvé exactement (par domaines d'action)

L’article rassemble les résultats d’études sur les cellules, les animaux et les technologies pilotes; ensemble, ils construisent un scénario en plusieurs étapes.

- Intestin et microbiote. La supplémentation en chlorophylle chez les souris obèses soumises à un régime alimentaire a amélioré la tolérance au glucose, réduit l'inflammation de bas grade et remodelé le microbiote (notamment en réduisant le rapport Firmicutes/Bacteroidetes), ce qui est associé à une meilleure utilisation des glucides et à une décharge métabolique.

- Inhibition des enzymes « sucres ». La chlorophylle elle-même interagit faiblement avec l'α-glucosidase, mais ses dérivés – phéophorbide a, phéophytine a, pyrophéophytine a – sont capables de ralentir la dégradation des glucides, agissant comme inhibiteurs de l'α-amylase et de l'α-glucosidase. Plusieurs études ont également démontré une explication physicochimique: en interagissant avec l'amidon/les enzymes, les molécules empêchent les enzymes d'accéder au substrat et augmentent la proportion d'amidon résistant, ce qui atténue les pics de glucose postprandiaux.

- Incrétines et DPP-4. Les extraits microencapsulés contenant de la chlorophylle ont non seulement inhibé l'α-amylase/α-glucosidase in vitro, mais ont également supprimé l'activité de la DPP-4, une enzyme qui dégrade les incrétines (GLP-1, etc.), favorisant ainsi potentiellement la réponse insulinique endogène. L'effet était dépendant du transporteur (les capsules protéiques étaient plus efficaces que les capsules glucidiques).

- Antiglycation et complications. Le féophorbide a inhibé la liaison des produits finaux de glycation avancée (AGE) à leur récepteur RAGE, un axe clé dans le développement des complications vasculaires et tissulaires du diabète; son activité était comparable à celle de l'inhibiteur de référence dans les tests sur modèles.

- Action « similaire à l'insuline ». Lors de criblages phénotypiques chez les larves de poisson zèbre et dans des modèles cellulaires, le phéophorbide améliore l'absorption du glucose en interagissant avec les transporteurs GLUT1/GLUT4 et en augmentant leur disponibilité/stabilité membranaire. Ceci suggère une cible potentielle en dehors du récepteur classique de l'insuline.

- Chlorophylline (dérivé semi-synthétique): Des effets sur le métabolisme lipidique, le stress oxydatif et même l'intégrité de la barrière intestinale ont été démontrés chez la souris, soutenant indirectement la stabilité métabolique.

Comment cela peut fonctionner

La « triple fourchette » est désignée. Premièrement, physicochimique: complexation avec l’amidon et les enzymes → libération plus lente du glucose dans la lumière intestinale. Deuxièmement, hormonale-incrétine: inhibition de la DPP-4 et augmentation du GLP-1 → meilleure réponse des cellules bêta postprandiales. Troisièmement, signalement cellulaire: des dérivés de type porphyrine (phéophorbide a) se comportent comme des insulinomimétiques, améliorant le transport du glucose via GLUT1/GLUT4 et inhibant simultanément l’axe AGE-RAGE, ce qui ralentit potentiellement les complications. Ces trois axes contribuent à l’idée d’une « thérapie douce du diabète » par l’intestin et ses interfaces.

Ce que l'on sait déjà sur les sources et les doses provenant de l'alimentation

La chlorophylle est un nutriment quotidien: on la trouve en plus grande quantité dans les légumes vert foncé, les gousses de haricots et les algues/microalgues (par exemple, la chlorella). D'après les habitudes alimentaires des Européens, l'apport quotidien moyen de chlorophylle « verte » a été estimé à environ 207 mg (avec une assiette très « verte », les estimations augmentent). La biodisponibilité de la chlorophylle elle-même est faible (la majeure partie est transformée en dérivés et excrétée par les intestins), ce qui explique précisément le développement de formules/microcapsules et l'attention portée aux mécanismes locaux de la lumière intestinale.

Les avantages sont bons, mais où sont les pièges?

Les auteurs discutent honnêtement des risques et des lacunes.

- Photosensibilisation. Plusieurs dérivés de la chlorophylle (série des porphyrines) sont des photosensibilisateurs potentiels. Pour leur application, des formes/transporteurs intestinaux et des modifications chimiques réduisant la libération d'oxygène singulet et l'absorption systémique sont envisagés.

- Niveau de preuve. La plupart des données proviennent de modèles in vitro, précliniques ou technologiques. Il existe peu d'essais cliniques à grande échelle sur les résultats glycémiques; il est donc trop tôt pour se prononcer sur le médicament, la dose ou le schéma thérapeutique.

- Hétérogénéité des matrices. Les effets dépendent du support (capsules protéiques ou maltodextrine), du traitement thermique des aliments (formation de phéophytines/pyrophéophytines) et de la composition des extraits, ce qui rend les comparaisons directes difficiles.

Ce que cela pourrait signifier dans la pratique (si les résultats sont confirmés)

La perspective ne réside pas dans une « pilule de chlorophylle », mais dans des formules individuelles pour une tâche spécifique: capsules agissant dans la lumière intestinale (inhibition de l'α-glucosidase/α-amylase/DPP-4), produits fonctionnels à libération contrôlée, associations avec des fibres/amidon résistant, ainsi que des molécules insulinomimétiques d'origine végétale, comme orientation distincte. Parallèlement, une « assiette verte » rationnelle reste une base universelle et sûre pour une alimentation saine – mais il s'agit précisément de nutrition, et non de traitement.

Que demandera la science ensuite?

- Essais cliniques randomisés axés sur la glycémie postprandiale, les marqueurs d’incrétine et la tolérance (y compris la phototoxicité).

- Pharmacocinétique et sécurité des dérivés individuels (en particulier le phéophorbide a) avec administration entérique.

- Matrices standardisées (types de supports, températures de traitement) et points finaux comparables.

- Comparaison avec des benchmarks (acarbose, inhibiteurs de DPP-4) pour comprendre la valeur ajoutée de la stratégie verte.

À qui s'adresse cette nouvelle?

Il est important pour les patients diabétiques et les spécialistes de considérer les molécules « vertes » comme une perspective, et non comme un substitut immédiat au traitement. Tous les compléments et extraits doivent être administrés après consultation d'un médecin, notamment en cas de prise d'hypoglycémiants: l'interférence avec les enzymes et les incrétines n'est pas un jeu d'enfant. Cette analyse est une cartographie scientifique du domaine, et non un guide d'action prêt à l'emploi.

Source: Sartore G., Zagotto G., Ragazzi E. Au-delà du vert: le potentiel thérapeutique de la chlorophylle et de ses dérivés dans la lutte contre le diabète. Nutrients 17(16): 2653 (2025). https://doi.org/10.3390/nu17162653