Nouvelles publications

Une étude identifie les facteurs clés de la résilience après un traumatisme

Dernière revue: 02.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Après un événement traumatisant, de nombreuses personnes font preuve d'une résilience remarquable, retrouvant leur bien-être mental et comportemental sans intervention extérieure. Une étude menée par l'Université Emory, en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université de Caroline du Nord et d'autres institutions, permet de mieux comprendre pourquoi certaines personnes se remettent mieux d'un traumatisme que d'autres, ce qui constitue une avancée significative dans l'étude de la résilience.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Nature Mental Health.

L'étude a été menée dans le cadre de l'étude multicentrique AURORA, la plus grande étude civile sur les traumatismes à ce jour. Les chercheurs ont recruté 1 835 survivants de traumatismes dans les services d'urgence des hôpitaux du pays dans les 72 heures suivant l'événement.

Les participants ont vécu divers événements traumatisants, notamment des accidents de la route, des chutes de plus de 3 mètres, des agressions physiques, des abus sexuels ou des catastrophes de grande ampleur. L'objectif était de mieux comprendre comment le fonctionnement cérébral et la neurobiologie augmentent le risque de troubles mentaux liés aux traumatismes.

Les chercheurs ont identifié un facteur commun parmi les participants à l'étude, qu'ils ont appelé le facteur de résilience générale, le « facteur r ». Ce facteur expliquait plus de 50 % de la variation du bien-être mental des participants six mois après le traumatisme. L'équipe a constaté que certains schémas du fonctionnement cérébral, notamment la façon dont le cerveau réagit aux récompenses et aux menaces, peuvent prédire la résilience d'une personne après un traumatisme.

« Cette étude marque un tournant significatif dans la compréhension de la résilience. Les recherches antérieures ont souvent examiné la résilience sous l'angle d'un résultat spécifique, comme le syndrome de stress post-traumatique, sans tenir compte des multiples impacts du traumatisme, notamment une possible dépression chronique et des changements de comportement », explique Sanne van Rooij, PhD, co-auteure principale de l'étude et professeure agrégée de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l'université Emory.

« Nous avons examiné la résilience de manière multidimensionnelle, montrant comment elle a un impact sur de multiples aspects de la santé mentale, notamment la dépression et l'impulsivité, et est liée à la façon dont notre cerveau traite les récompenses et les menaces. »

En examinant les IRM cérébrales d’un sous-ensemble de participants, van Rooij et ses collègues ont également découvert que certaines régions du cerveau présentaient une activité accrue chez les personnes qui présentaient une meilleure récupération.

Ces résultats mettent en évidence l’interaction complexe entre les mécanismes neuronaux et la résilience après un traumatisme, offrant des informations précieuses sur les facteurs qui contribuent à des processus d’adaptation et de rétablissement efficaces.

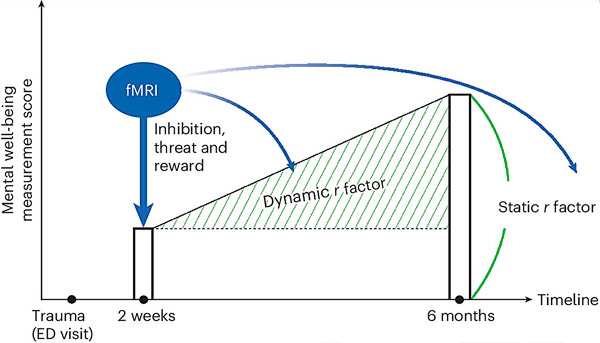

Présentation schématique de l'étude et explication graphique des scores statiques et dynamiques du facteur R. Le bien-être mental est mesuré à l'aide de 45 items répartis dans six domaines cliniques: anxiété, dépression, TSPT, impulsivité, sommeil et consommation d'alcool et de nicotine. Source: Nature Mental Health (2024). DOI: 10.1038/s44220-024-00242-0

« Cette recherche montre que la résilience ne se limite pas à la récupération: c'est la façon dont notre cerveau réagit aux stimuli positifs et négatifs qui façonne en fin de compte notre trajectoire de récupération », explique van Rooij.

Pour les personnes ayant subi un traumatisme, ces résultats pourraient permettre de prédire avec plus de précision qui est susceptible de souffrir de troubles mentaux à long terme et qui n'en souffre pas. Cela signifie que les médecins et les thérapeutes pourraient à l'avenir utiliser ces schémas cérébraux pour identifier précocement les patients qui ont le plus besoin de soutien, et ainsi prévenir de graves troubles mentaux grâce à des interventions ciblées.

« Nous avons découvert un facteur clé pour comprendre comment les gens gèrent le stress, et il est lié à des parties spécifiques du cerveau qui sont responsables de l'attention à la récompense et des sentiments d'auto-réflexion », a déclaré Jennifer Stevens, PhD, co-directrice de l'étude, professeure adjointe de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l'université Emory.

Nos résultats ont des implications importantes pour la pratique clinique. En identifiant les fondements neuronaux de la résilience, nous pouvons mieux cibler les interventions visant à soutenir les personnes à risque de troubles mentaux persistants.