Nouvelles publications

La rate produit des anticorps sous la direction du cerveau.

Dernière revue: 02.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Dans une situation stressante, le cerveau active la formation de cellules qui produisent des anticorps anti-infectieux.

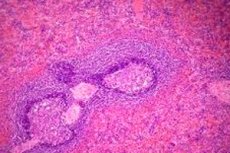

L'une des fonctions de la rate est d'aider les immunocytes à synthétiser des anticorps. Les anticorps sont produits par les plasmocytes, cellules issues des lymphocytes B. Pour que cette transformation ait lieu, les lymphocytes B doivent recevoir un « signal » des lymphocytes T: ils informent ces derniers de la pénétration d'un agent étranger dans l'organisme après avoir eux-mêmes reconnu la présence de molécules étrangères, notamment une infection. À ce stade, une autre classe de structures cellulaires est nécessaire: les cellules présentatrices d'antigènes. Elles capturent l'agent étranger et l'introduisent dans les lymphocytes T, qui, à leur tour, transmettent cette information aux lymphocytes B. Parallèlement, les immunocytes décident de leur réaction, déterminant si l'agent étranger représente un danger pour l'organisme. Cet échange d'informations et de « signaux » se produit dans l'environnement splénique.

La rate est irriguée par des nerfs qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Cependant, elle ne se limite pas au système nerveux autonome: son fonctionnement dépend également de certaines zones du cerveau. Des scientifiques de l'Université Tsingqua ont mené une étude sur des rongeurs, bloquant les nerfs qui transmettent les impulsions cérébrales. Ils ont ensuite injecté aux souris un antigène pour potentiellement activer la production d'anticorps, mais leur taux n'a pas augmenté.

Pour transformer les lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'anticorps, l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur spécifique, est nécessaire. Cependant, ces mêmes molécules sont également libérées par les lymphocytes T, qui détectent l'« étranger » et deviennent actifs. Les lymphocytes T ne produisent pas d'acétylcholine à leur guise, mais sous l'influence de la noradrénaline. Ainsi, pour que les structures B soient activées par les structures T, ces dernières doivent détecter l'antigène et enregistrer le « signal » émis par la noradrénaline.

Les scientifiques constatent que les impulsions parviennent à la rate depuis le noyau hypothalamique paraventriculaire et le noyau central de l'amygdale. Des groupes neuronaux qui envoient des « signaux » à la rate contrôlent simultanément les réactions de stress lorsque l'organisme perçoit un danger ou une peur. La réaction de stress débute par la libération de corticotropine, une substance hormonale: les neurones corticotropes envoient des informations à la rate. Lorsque ces neurones sont dysfonctionnels, de nouveaux plasmocytes n'apparaissent pas.

Parallèlement, en cas de stress, ces mêmes cellules nerveuses activent les glandes surrénales pour produire des glucocorticoïdes, ce qui affaiblit le système immunitaire. L'inhibition ou la stimulation des défenses immunitaires dépend de l'intensité du stress. En termes simples, un stress modéré active la production d'anticorps, tandis qu'un stress sévère augmente le risque d'infection.

L'information a été publiée dans la revue Nature