Nouvelles publications

Une perspective sur la menace croissante du virus de la variole du singe

Dernière revue: 02.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Dans un article publié dans Nature Microbiology, Bernard Moss, du Laboratoire des maladies virales de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, résume et analyse les connaissances scientifiques disponibles sur le virus MPX, responsable de la variole zoonotique (anciennement appelée « variole du singe »). Compte tenu de l'augmentation soudaine et alarmante de sa prévalence à l'échelle mondiale (de 38 cas signalés entre 1970 et 1979 à plus de 91 000 cas entre 2022 et 2023) et de la première documentation de transmission sexuelle (principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes [HSH]), la maladie est désormais incluse dans le Rapport de situation externe n° 30 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant la nécessité de mieux comprendre le virus pour lutter contre les nouveaux cas.

Cette étude de synthèse examine la biologie et la génétique du MPXV, son épidémiologie, les réservoirs animaux potentiels, la génétique fonctionnelle et le potentiel d'utilisation de modèles animaux en recherche pour limiter la propagation de la maladie. L'article souligne le manque de connaissances scientifiques actuelles dans ce domaine et la nécessité de recherches complémentaires pour élucider les mécanismes d'interaction de la maladie avec l'homme, en mettant l'accent sur l'interprétation des mécanismes d'action des trois types connus de MPXV (1, 2a et 2b).

Qu’est-ce que le MPXV et pourquoi les médecins sont-ils préoccupés par cette maladie?

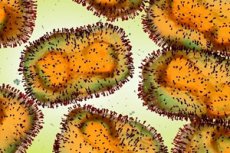

Le virus de la variole du singe (MPXV) est un agent zoonotique de la famille des poxvirus, appartenant au genre Orthopoxvirus (sous-famille des Chordopoxvirinae). Il est étroitement apparenté au virus de la variole (VARV, agent responsable de la variole), au virus de la vaccine (CPXV) et au virus de l'ectomélie (ECTV, agent responsable de la variole de la souris, une maladie des rongeurs). Le MPXV a été isolé et décrit pour la première fois chez des macaques cynomolgus en captivité en 1958, et des infections humaines ont été identifiées en Afrique centrale et occidentale au début des années 1970.

Bien que moins virulente cliniquement que la variole, aujourd'hui éradiquée, la variole est connue pour ses symptômes: lésions cutanées érythémateuses, forte fièvre, éruptions vésiculopustuleuses et adénopathies. Le taux de létalité de la maladie se situerait entre moins de 3,6 % (Afrique de l'Ouest) et environ 10,6 % (Afrique centrale). De manière alarmante, le nombre de cas de variole signalés a augmenté de façon spectaculaire, passant de 38 cas entre 1970 et 1979 à plus de 91 000 cas entre 2022 et 2023. Auparavant confinée à l'Afrique centrale et occidentale, la maladie a désormais été identifiée au Royaume-Uni, en Israël, aux États-Unis, à Singapour et (en novembre 2023) dans 111 pays à travers le monde.

L'augmentation de la prévalence mondiale, la détection de la transmission interhumaine et la hausse de la mortalité mondiale (167 décès confirmés entre 2022 et 2023) ont incité l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à déclarer le MPXV « urgence de santé publique de portée internationale » et à l'inclure dans le Rapport de situation externe n° 30. Malheureusement, malgré la longue histoire de la maladie, les recherches sur le MPXV restent rares. Cette revue vise à synthétiser, collecter et analyser la littérature scientifique disponible sur l'épidémiologie des trois clades connus du MPXV afin de fournir aux cliniciens et aux décideurs politiques les informations nécessaires pour contenir la propagation de la maladie et potentiellement parvenir à une éradication similaire à celle de la variole.

Biologie, génétique et génétique fonctionnelle MPXV

Comme tous les autres virus de la variole, le MPXV est un grand virus à ADN double brin qui utilise le cytoplasme de ses cellules hôtes (généralement des mammifères) pour survivre et se répliquer. Compte tenu du manque d'études spécifiques au MPXV, notre compréhension de la biologie du MPXV repose en grande partie sur l'observation de la biologie, de l'épidémiologie et de la génétique fonctionnelle du virus vaccinal (VACV). En résumé, le virus se lie d'abord à une cellule hôte, fusionne avec les membranes cellulaires, puis libère son noyau dans le cytoplasme cellulaire. Cette libération déclenche la transcription des ARNm viraux, qui codent: 1. des enzymes pour la réplication du génome viral; 2. des ARNm de transcription intermédiaire; et 3. des protéines de surface pour l'évasion et la défense immunitaires de l'hôte.

Le taux d'évolution du virus est principalement déterminé par le taux de mutation. L'ADN polymérase de relecture des poxvirus présente un faible taux d'erreur, et les analyses du VARV chez l'homme et du MPXV chez le chimpanzé indiquent respectivement 1 × 10−5 et 2 × 10−6 substitutions de nucléotides par site et par an. Ce taux est significativement inférieur aux 0,8 à 2,38 × 10−3 et 2 × 10−3 substitutions de nucléotides par site et par an estimées pour le SARS-CoV-223 et le virus de la grippe24, respectivement. Des études in vitro suggèrent que des duplications génétiques transitoires (connues sous le nom de modèle en accordéon) pourraient précéder d'autres mutations chez les orthopoxvirus, permettant une adaptation accélérée aux défenses antivirales de l'hôte.

Des études génétiques récentes ont montré que la souche MPXV, jusqu'alors supposée unique, est en réalité composée de trois clades: le clade 1, principalement présent dans les pays d'Afrique centrale, et les clades 2a et 2b, principalement présents en Afrique de l'Ouest. Les différences génomiques entre les clades varient de 4 à 5 % (clade 1 vs clades 2a/2b) et d'environ 2 % entre les clades 2a et 2b.

La plupart des différences entre les clades sont des polymorphismes nucléotidiques non synonymes et peuvent potentiellement affecter la réplication ou l'interaction avec l'hôte. Cependant, presque tous les gènes des clades I, IIa et IIb semblent intacts, comme l'indique la longueur conservée des gènes d'interaction avec l'hôte.

Des études de génétique fonctionnelle ont montré que les délétions réduisent considérablement la réplication virale dans les modèles de primates non humains (NHP), mais ce domaine scientifique en est encore à ses balbutiements et des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que des interventions génétiques puissent être utilisées pour lutter contre le MPXV.

Épidémiologie et réservoirs animaux

Avant les récentes épidémies mondiales de 2018-2019 et de 2022-2023, les cas de MPOX étaient principalement confinés à l'Afrique centrale et occidentale. Cependant, en raison des conflits civils dans la région, du manque de centres de dépistage médical dans les zones rurales reculées et de l'identification erronée de la MPOX comme étant la variole avant son éradication, les estimations de la prévalence de la MPOX sont considérées comme sous-estimées.

La déclaration des cas, obligatoire en RDC mais non confirmée, a montré une tendance à la hausse: de 38 cas en 1970-1979 à 18 788 en 2010-2019 et 6 216 en 2020. Du 1er janvier au 12 novembre 2023, 12 569 cas ont été signalés. Un nombre moins élevé de cas a été signalé dans d’autres pays d’Afrique centrale, notamment en République centrafricaine, au Cameroun, au Congo, au Gabon et au Soudan du Sud, où la déclaration n’est pas obligatoire. On pense que la principale infection zoonotique survient lors de la chasse, de la transformation ou de la consommation d’animaux sauvages dans les forêts tropicales.

Les réservoirs animaux sont considérés comme la voie de transmission la plus fréquente du MPXV, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) venant ensuite. Bien que les singes asiatiques en captivité aient été la source du premier MPXV identifié, les études sur les singes sauvages n'ont pas permis d'identifier les populations infectées en Asie. En revanche, d'importantes populations de rongeurs (généralement arboricoles), de singes et de chauves-souris infectés par la maladie ont été découvertes dans les plaines d'Afrique centrale et occidentale. La prévalence la plus élevée a été observée chez les rongeurs des genres Funisciuris et Heliosciuris, considérés comme les principaux réservoirs zoonotiques de la maladie.

Malgré plusieurs décennies depuis la découverte du MPXV, nos connaissances sur la maladie et ses mécanismes viraux demeurent largement insuffisantes. De futures recherches sur la biologie du MPXV, notamment sur son évasion immunitaire et ses interactions avec l'hôte, contribueraient à enrayer sa transmission, notamment en Afrique.

« Une distribution plus équitable des vaccins et des traitements, une meilleure compréhension de l'épidémiologie du MPXV, l'identification des réservoirs animaux du MPXV qui peuvent transmettre le MPXV à l'homme et une meilleure compréhension de la transmission interhumaine sont nécessaires si nous voulons mieux gérer, voire prévenir, les futures épidémies de MPXV. »