Nouvelles publications

Parasomnie: Que se passe-t-il dans le cerveau du somnambule?

Dernière revue: 02.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Des chercheurs de l'Institut néerlandais des neurosciences ont commencé à étudier une question complexe: que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qui pourrait être « coincée » entre le sommeil et l'éveil?

La plupart d'entre nous imaginons un somnambule comme une personne qui marche inconsciemment, les yeux fermés et les bras tendus. En réalité, les somnambules marchent généralement les yeux ouverts et sont capables d'interagir avec leur environnement. Les spécialistes du sommeil appellent ce comportement anormal du sommeil « parasomnie », qui peut inclure des actions simples comme s'asseoir dans son lit, l'air confus, mais aussi des actions plus complexes comme se lever, bouger ou crier avec une expression effrayée.

Bien que ce type de parasomnie soit plus fréquent chez les enfants, environ 2 à 3 % des adultes en souffrent régulièrement. Les parasomnies peuvent être pénibles tant pour le dormeur que pour son partenaire. « Les personnes atteintes peuvent se faire du mal ou faire du mal à autrui pendant les épisodes et éprouver plus tard une profonde honte de leurs actes », explique Francesca Siclari, directrice du Dream Lab.

Étude des parasomnies en laboratoire. Siclari et son équipe ont mené cette étude pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant les parasomnies. « On pensait auparavant que les rêves ne se produisaient que pendant une seule phase du sommeil: le sommeil paradoxal. Nous savons maintenant que les rêves peuvent également survenir à d’autres stades. Les personnes qui souffrent de parasomnies pendant le sommeil non paradoxal rapportent parfois des expériences oniriques, et d’autres fois, semblent complètement inconscientes (c’est-à-dire en pilotage automatique). »

Pour comprendre ce qui motive ces différences d’expériences, Siclari et son équipe ont examiné les expériences et les schémas d’activité cérébrale des patients atteints de parasomnie pendant le sommeil non paradoxal.

Mesurer l'activité cérébrale lors d'un épisode de parasomnie n'est pas chose aisée. Le patient doit s'endormir, vivre l'épisode et enregistrer son activité cérébrale pendant les mouvements.

« À l'heure actuelle, très peu d'études ont surmonté ce problème. Mais grâce aux multiples électrodes que nous utilisons en laboratoire et à des techniques d'analyse spécifiques, nous pouvons désormais obtenir un signal très clair, même lorsque les patients sont en mouvement », explique Siclari.

L'équipe de Siclari peut induire un épisode de parasomnie en laboratoire, mais cela nécessite deux enregistrements consécutifs. Lors du premier enregistrement, le patient dort normalement. Ensuite, il est autorisé à dormir uniquement le matin après une nuit blanche.

Lors de cet enregistrement, lorsque le patient entre en phase de sommeil profond, il est exposé à un bruit intense. Dans certains cas, cela provoque un épisode de parasomnie. Après cet épisode, on demande au patient ce qu'il pensait.

Dans 56 % des épisodes, les patients ont déclaré avoir fait des rêves. « Ils impliquaient souvent une catastrophe ou un danger imminent. Certains pensaient que le plafond allait s'effondrer. Un patient a cru avoir perdu son enfant, l'a cherché dans son lit et s'est levé pour sauver des coccinelles qui glissaient le long du mur et tombaient », explique Siclari.

Dans 19 % des cas, les patients n'ont ressenti aucune sensation et se sont simplement réveillés en faisant quelque chose comme s'ils étaient en transe. Une autre petite proportion a déclaré avoir ressenti quelque chose, mais ne s'en souvenait plus.

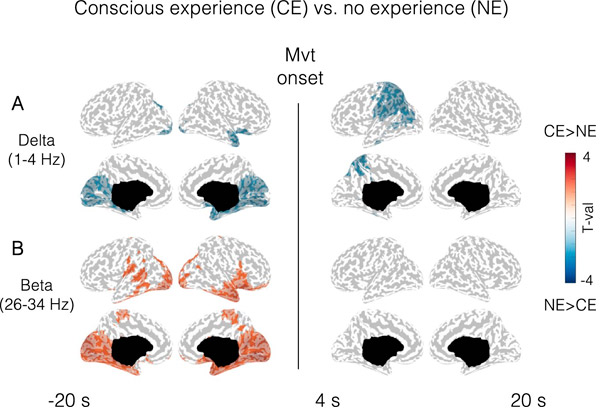

À partir de ces trois catégories, l'équipe de Siclari a comparé l'activité cérébrale mesurée et a constaté des parallèles évidents. « Comparés aux patients n'ayant rien ressenti, les patients ayant rêvé pendant l'épisode présentaient une activité cérébrale similaire à celle observée pendant les rêves, avant et pendant l'épisode », ajoute Siclari.

Le fait qu'un patient soit complètement inconscient ou en train de rêver semble dépendre de son état à ce moment-là. Si nous activons son cerveau alors qu'il est probablement déjà en train de rêver, il semble pouvoir « agir » grâce à cette activation, tandis que lorsque son cerveau est largement « désactivé », des actions simples se produisent sans angoisse.

Il est intéressant de noter que les patients ne mentionnent presque jamais le son qui a déclenché l'épisode de parasomnie, mais évoquent plutôt un autre danger imminent. Plus le son est fort, plus le risque de déclencher un épisode est élevé.

Prochaines étapes: Bien qu'il ne s'agisse que d'une première étape, de nombreuses recherches complémentaires sont possibles. « Idéalement, il serait judicieux de mettre en place un système d'enregistrement du sommeil pour davantage de personnes à domicile, où elles pourraient également présenter des épisodes plus complexes et plus fréquents. Nous aimerions également répéter ce type de recherche chez les personnes souffrant de parasomnies pendant le sommeil paradoxal. En mesurant l'activité cérébrale comme dans cette étude, nous espérons à terme mieux comprendre quels systèmes neuronaux sont impliqués dans les différents types de parasomnies », explique Siclari.

Bien que de nombreuses recherches restent à mener, Siclari est convaincue que ses travaux apporteront des éclairages précieux. « Ces expériences sont bien réelles pour les patients, et beaucoup ont déjà ressenti un soulagement en les partageant avec nous. Comme les études précédentes, notre étude les aide à comprendre ce qu'ils vivent, ce qui est précieux sur le plan pédagogique. »

De plus, nos travaux pourraient contribuer au développement de traitements médicamenteux plus spécifiques à l'avenir. Les parasomnies sont souvent traitées par des somnifères non spécifiques, qui ne sont pas toujours efficaces et peuvent avoir des effets secondaires. Si nous parvenons à identifier le système neuronal qui fonctionne anormalement, nous pourrons peut-être éventuellement développer des traitements plus spécifiques.

L’étude est publiée dans la revue Nature Communications.